дёҮзҺӣжүҚж—ҰеҜјжј”

ж–©иҺ·еҸ°ж№ҫйҮ‘马еҘ–

гҖҢжңҖдҪіж”№зј–еү§жң¬гҖҚ

ж‘„еҪұ/ й’ҹй”җеқҮ

д»ҘеҸҠ

д»ҘдёӢ

йҮҚзЈ…йҮҮи®ҝй•ҝж–Ү

зӣ®еүҚдёәжӯўеҜ№гҖҢеЎ”жҙӣгҖҚ

жңҖжЈ’гҖҒжңҖжңүи¶Јзҡ„и§ЈиҜ»

и®©дҪ дәҶи§ЈгҖҢеЎ”жҙӣгҖҚзҡ„дёҖеҲҮ

дёӯеӣҪзҫҺжңҜеӯҰйҷўеҫҗжҷ“дёңеүҜж•ҷжҺҲпјҢеңЁдёҮзҺӣжүҚж—ҰеҜјжј”иөҙеҸ°ж№ҫйҮ‘马еҘ–еҫҒжҲҳд№ӢеүҚпјҢе°ұгҖҠеЎ”жҙӣгҖӢзҡ„еҲӣдҪңиҝӣиЎҢдәҶдёҖж¬Ўз”өиҜқи®ҝи°ҲгҖӮ

еҫҗжҷ“дёңпјҡ“еЎ”жҙӣ”еңЁи—ҸиҜӯйҮҢжҳҜд»Җд№Ҳж„ҸжҖқпјҹ

дёҮзҺӣжүҚж—Ұпјҡ“еЎ”жҙӣ”еӨ§ж„Ҹдёә“йҖғзҰ»зҡ„дәә”гҖӮ

еҫҗжҷ“дёңпјҡеЎ”жҙӣеңЁеҪұзүҮзҡ„ејҖеӨҙе’Ңз»“е°ҫйғЁеҲҶйғҪиғҢиҜөдәҶжҜӣжіҪдёңеҶҷдәҺ1944е№ҙзҡ„гҖҠдёәдәәж°‘жңҚеҠЎгҖӢпјҢеЎ”жҙӣзҡ„и…”и°ғеҫҲзү№еҲ«пјҢжңүиҜөз»Ҹзҡ„ж„ҹи§үгҖӮжӮЁиҝҷж ·е®үжҺ’зҡ„з”Ёж„ҸжҳҜд»Җд№Ҳпјҹ

дёҮзҺӣжүҚж—ҰпјҡжҳҜзҡ„пјҢд»–иғҢиҜӯеҪ•зҡ„и…”и°ғжӯЈжҳҜжҲ‘们йӮЈиҫ№иҜөз»Ҹзҡ„и…”и°ғгҖӮе…¶е®һиҝҷз§Қи®ҫзҪ®жҳҜжңүзҺ°е®һеҹәзЎҖзҡ„гҖӮж–Үйқ©жңҹй—ҙпјҢеҫҲеӨҡи—Ҹдәә并дёҚиҜҶжұүеӯ—пјҢиҰҒиғҢиҜӯеҪ•пјҢе°ұд№ жғҜжҖ§ең°з”Ёе№іж—¶иҜөз»Ҹзҡ„и…”и°ғпјҢе®Ңе®Ңе…Ёе…Ёең°иғҢдёӢжқҘгҖӮжҲ‘и§үеҫ—жҳҜйӮЈз§Қи…”и°ғеё®еҠ©д»–们记дҪҸиҰҒиғҢзҡ„дёңиҘҝгҖӮжҲ‘们е°Ҹж—¶еҖҷеҝөд№ҰиғҢиҜӯж–ҮиҜҫж–Үзҡ„ж—¶еҖҷпјҢд№ҹжҳҜз”Ёиҝҷз§ҚиҜөз»Ҹзҡ„и…”и°ғгҖӮеЎ”жҙӣдҪңдёәиҝҷйғЁз”өеҪұзҡ„дё»иҰҒдәәзү©пјҢд»–иә«дёҠжңүд»–йӮЈдёӘе№ҙд»Јзҡ„дәәзҡ„з—•иҝ№гҖӮдё»иҰҒдҪ“зҺ°еңЁи®°еҝҶдёҠгҖӮ他们зҡ„и®°еҝҶйҮҢеҲ»жңүдёҖдәӣз»Ҳиә«йҡҫеҝҳзҡ„дёңиҘҝгҖӮж—¶й—ҙеҜ№д»–иҖҢиЁҖдёҚжҳҜж–ӯиЈӮзҡ„пјҢд»–зҡ„з”ҹжҙ»дёҖзӣҙеӨ„дәҺдёҖдёӘзӣёеҜ№е°Ғй—ӯеӯӨзӢ¬зҡ„з©әй—ҙпјҢжүҖд»ҘиҜҙж—¶й—ҙжІЎи®©д»–еҸ‘з”ҹеӨӘеӨ§еҸҳеҢ–гҖӮд»–зҡ„иә«дёҠдёҖзӣҙжҢҒз»ӯзқҖйӮЈдёӘе№ҙд»Јзҡ„дёҖдәӣзҠ¶жҖҒгҖӮ

еҫҗжҷ“дёңпјҡжӮЁдё»и§ӮдёҠжңүжІЎжңүе°ҶеЎ”жҙӣзҡ„з»Ҹж–ҮдёҠеҚҮдёәеЎ”жҙӣзҡ„дҝЎд»°пјҹ

дёҮзҺӣжүҚж—ҰпјҡдёҚжҳҜжҲ‘пјҢжҳҜеЎ”жҙӣе°Ҷ“дёәдәәж°‘жңҚеҠЎ”иҝҷиҜӯдёӘеҪ•дёҠеҚҮдёәдәҶдёҖз§ҚеҮ д№Һи·ҹдҝЎд»°е·®дёҚеӨҡзҡ„дёңиҘҝгҖӮйӮЈдёӘдёңиҘҝеҜ№д»–жқҘиҜҙеҚ°иұЎеӨӘж·ұдәҶпјҢеңЁд»–зҡ„з”ҹжҙ»йҮҢе°ұеғҸдҝЎд»°жҲ–иҖ…е®—ж•ҷдёҖж ·гҖӮеҜ№д»–жқҘиҜҙд№ҹи®ёиҝҷжҳҜд»–ж ёеҝғзҡ„еӨ„дё–ж ҮеҮҶпјҢиҮӘе·ұжүҖжңүзҡ„иЎҢдёәйғҪд»Ҙе®ғжқҘеҒҡиЎЎйҮҸпјҢеңЁиҝҷзӮ№дёҠи·ҹе®—ж•ҷзҡ„дҪңз”Ёе®һйҷ…дёҠзӣёе·®ж— еҮ гҖӮе°ұеғҸдҪӣж•ҷйҮҢзҡ„“еҚҒжҲ’”дёҖж ·пјҢд»Җд№ҲдәӢжғ…иғҪеҒҡгҖҒд»Җд№ҲдәӢжғ…дёҚиғҪеҒҡпјҢйғҪеңЁзәҰжқҹзқҖдҪ пјҢеҜ№дәәзҡ„иЎҢдёәж–№ејҸиө·зқҖдёҖдёӘ规иҢғзҡ„дҪңз”ЁгҖӮеЎ”жҙӣеҒҡдәҶеҘҪдәӢпјҢе°ұи§үеҫ—иҮӘе·ұжӯ»еҗҺдјҡйҮҚдәҺжі°еұұдәҶпјҢеҲ°жңҖеҗҺпјҢеҪ“д»–еҒҡеҮәдәҶдёҖдәӣиҝқиғҢиҮӘе·ұеҺҹеҲҷзҡ„дәӢжғ…ж—¶пјҢе°ұи§үеҫ—иҮӘе·ұжӯ»еҗҺдјҡиҪ»еҰӮйёҝжҜӣдәҶгҖӮд»–е§Ӣз»Ҳжңүиҝҷж ·дёҖдёӘж ҮеҮҶзҡ„еӨ„дё–и§ӮеҝөгҖӮ

еҫҗжҷ“дёңпјҡ第дёҖеңәжҲҸдёӯпјҢдёҖејҖе§ӢпјҢжӮЁжҠҠеЎ”жҙӣж”ҫеңЁдёҖдёӘжЎҶеӯҗйҮҢпјҢдёәд»Җд№ҲеҒҡиҝҷж ·зҡ„жһ„еӣҫе®үжҺ’пјҹжҳҜеҗҰд№ҹиө·еҲ°еј•еҜји§Ӯдј—и§Ҷзәҝзҡ„дҪңз”Ёпјҹд»–зҡ„иө°дҪҚжңүд»Җд№ҲиҖғиҷ‘пјҹ

дёҮзҺӣжүҚж—ҰпјҡдёҖж–№йқўпјҢжғіиҰҒзӘҒеҮәйӮЈдёӘиғҢжҷҜпјҢе’ҢеЎ”жҙӣиғҢиҜөзҡ„иҜӯеҪ•еҒҡдёӘе‘јеә”пјӣеҸҰдёҖж–№йқўпјҢд№ҹжңүдёҖдәӣи°ғеәҰдёҠзҡ„иҖғиҷ‘гҖӮ

йҰ–е…ҲпјҢд»–зӣҙжҺҘиө°иҝҮжқҘпјҢеҜ№зқҖй•ңеӨҙиғҢиҜӯеҪ•пјҢе…¶е®һе°ұжҳҜеҜ№зқҖи§Ӯдј—иғҢгҖӮиғҢе®Ңд№ӢеҗҺпјҢи§Ӯдј—дјҡеҸ‘зҺ°д»–е…¶е®һжҳҜеҜ№зқҖжүҖй•ҝиғҢзҡ„гҖӮе…ҲжҠҠиғҢжҷҜеўҷдёҠйӮЈдёӘ“дёәдәәж°‘жңҚеҠЎ”зӘҒеҮәеҮәжқҘпјҢеҶҚжҠҠд»–зҡ„зҠ¶жҖҒе•ҠгҖҒиҜӯи°ғе•Ҡжё…жҷ°ең°дј йҖ’еҮәжқҘгҖӮжһ„еӣҫдёҠд№ҹжҳҜпјҢеёҢжңӣеј•еҜји§Ӯдј—и§ҶзәҝпјҢе°Ҷд»–зҪ®дәҺи§Ҷи§үзҡ„дёӯеҝғпјҢиҝҷж ·еҹәжң¬дёҠд»–зҡ„иЎЁжғ…гҖҒжғ…з»ӘзӯүдёҖи§Ҳж— йҒ—дәҶгҖӮеҗҢж—¶пјҢд№ҹз»ҷеҗҺйқўзҡ„и°ғеәҰеҒҡдёҖдёӘеҹәзЎҖгҖӮд»–иғҢе®Ңд№ӢеҗҺпјҢеҜ№жүҖй•ҝиҜҙпјҢжҲ‘иғҢеҫ—жҖҺд№Ҳж ·е•Ҡпјҹ然еҗҺжүҖй•ҝиө°иҝҮжқҘпјҢдёӨдёӘдәәеҪўжҲҗдёҖдёӘеҜ№еә”зҡ„е…ізі»гҖӮиҝҷдёӘе…ізі»д№ҹжҳҜдёҚж–ӯеҸҳеҢ–зқҖзҡ„пјҢдёҖејҖе§ӢпјҢ他们жҳҜйқўеҜ№зқҖйқўпјҢиө°еҲ°йӮЈдёӘзӮүеӯҗзҡ„е·ҰеҸіпјҢзӮүжЎ¶жҢЎеңЁд»–们дёӯй—ҙгҖӮеҪ“дёҖжҸҗеҲ°еҠһиә«д»ҪиҜҒзҡ„ж—¶еҖҷпјҢжүҖй•ҝеҸҲеӣһеҲ°дәҶд»–иҮӘе·ұзҡ„дҪҚзҪ®пјҢжҗӯиө·дәҶе®ҳи…”гҖӮиҝҷжҳҜд»–еҠһе…¬ж—¶жүҖеӨ„зҡ„дҪҚзҪ®пјҢ他们зҡ„е…ізі»д№ҹйҡҸд№ӢеҸ‘з”ҹдәҶеҸҳеҢ–гҖӮд»Һи°ғеәҰдёҠи®ІпјҢжңүиҝҷж ·дёҖдәӣи®ҫзҪ®еңЁйҮҢйқўгҖӮ

еҫҗжҷ“дёңпјҡдёҖејҖе§ӢеҮәеңәзҡ„пјҢйҷӨдәҶеЎ”жҙӣпјҢиҝҳжңүе°ҸзҫҠзҫ”гҖӮе°ҸзҫҠзҫ”жҲҸд»ҪеҫҲи¶іпјҢжӮЁзҡ„и§’иүІи®ҫзҪ®дёӯпјҢе°ҸзҫҠзҫ”зҡ„дҪңз”Ёе’Ңж„Ҹд№үжҳҜд»Җд№Ҳпјҹ

дёҮзҺӣжүҚж—Ұпјҡе°ҸзҫҠзҫ”жҳҜдёҖдёӘйқһеёёйҮҚиҰҒзҡ„и§’иүІпјҢд»–и·ҹеЎ”жҙӣзҡ„е…ізі»йқһеҗҢдёҖиҲ¬гҖӮжүҖд»ҘпјҢдёҖејҖе§Ӣе°ұжҠҠе®ғеёҰиҝӣжқҘпјҢи®©и§Ӯдј—дәҶи§Је®ғи·ҹеЎ”жҙӣйӮЈеҜҶеҲҮзҡ„е…ізі»гҖӮдёҺжӯӨеҗҢж—¶пјҢд№ҹеҸҜд»Ҙдј йҖ’еҮәеЎ”жҙӣзҡ„иә«д»ҪпјҢ第дёҖдёӘй•ңеӨҙи§Ӯдј—е°ұеҸҜд»ҘзңӢеҮәеЎ”жҙӣжҳҜдёҖдёӘзү§зҫҠдәәгҖӮиҖҢдё”пјҢйҖҡиҝҮе°ҸзҫҠзҫ”пјҢиҝҳеҸҜд»ҘеҸҚжҳ еҮәеЎ”жҙӣиә«дёҠзҡ„дёҖдәӣжҖ§ж јзү№еҫҒпјҢжҜ”еҰӮпјҢд»–иҷҪ然й«ҳеӨ§пјҢдҪҶд№ҹж»ЎжҖҖзҲұе’Ңжё©жғ…гҖӮеҸҰеӨ–пјҢе°ҸзҫҠзҫ”дёҺеҫҲеӨҡжғ…иҠӮжңүе‘јеә”пјҢиө·еҲ°й“әеһ«зҡ„дҪңз”ЁгҖӮеү§жғ…дёӯпјҢе°ҸзҫҠзҫ”зҡ„еҰҲеҰҲжҳҜиў«зӢјеҗғжҺүзҡ„пјҢжңҖз»ҲпјҢе°ҸзҫҠзҫ”д№ҹиў«зӢјеҗғжҺүпјҢиҝҷж ·е°ұжІЎжңүйӮЈд№ҲзӘҒе…ҖгҖӮ

дёҖиҲ¬жҲ‘йғҪдёҚдјҡе®үжҺ’дёҖдёӘеҫҲзӘҒ然зҡ„е·ЁеӨ§зҡ„иҪ¬жҠҳпјҢиҖҢдјҡеҒҡдәӣй“әеһ«пјҢжҜ”еҰӮз”Ёж”ҫйһӯзӮ®е•Ҡд»Җд№Ҳзҡ„иҜҙжҳҺзӢјзҡ„еӯҳеңЁгҖҒеЁҒиғҒгҖӮеңЁеҜ№иҜқдёӯд№ҹжңүжүҖдәӨеҫ…пјҢеЎ”жҙӣиҜҙ他们йӮЈдёӘең°ж–№жңүеҫҲеӨҡзӢје•ҠпјҢиҜҙзӢјеҫҲеҺүе®іе•Ҡд»Җд№Ҳзҡ„гҖӮиҝҳжңүеЎ”жҙӣиҜҙе°ҸзҫҠзҫ”зҡ„еҰҲеҰҲд№ҹжҳҜиў«зӢјеҗғжҺүдәҶпјҢиҜҙжҳҺзӢјеҫҲзҢ–зҚ—гҖӮеҢ…жӢ¬еЎ”жҙӣйӮЈжӯўдёҚдҪҸзҡ„е’іе—ҪпјҢд№ҹжҳҜдёәиҝҷдёӘдәәзү©дё“й—Ёи®ҫи®Ўзҡ„дёҖдёӘзү№зӮ№гҖӮжҜ”еҰӮд»–еӣ жҠҪзғҹзҠҜе’іе—Ҫзҡ„жҜӣз—…пјҢеҸӘжңүе–қзҷҪй…’жүҚиғҪжӯўе’ігҖӮе°ұиҝҷж ·дёҖдёӘз»ҶиҠӮд№ҹжҳҜдёәд»–еҗҺйқўе–қйҶүдәҶжІЎжңүзңӢз®ЎеҘҪзҫҠзҫӨжҸҗдҫӣдәҶи¶іеӨҹзҡ„й“әеһ«гҖӮ

еңЁз”өеҪұйҮҢпјҢе°ҸзҫҠзҫ”жҳҜдёҚеҸҜжҲ–зјәзҡ„пјҢжңүиҝҷж ·дёҖдёӘи§’иүІе’ҢжІЎжңүиҝҷж ·дёҖдёӘи§’иүІжҳҜе®Ңе…ЁдёҚдёҖж ·зҡ„гҖӮйҖҡиҝҮе®ғпјҢж—ўеҸҜд»Ҙдј йҖ’еҫҲеӨҡзҡ„дҝЎжҒҜпјҢд№ҹеҸҜд»Ҙи®©ж•ҙдёӘж•…дәӢе……ж»Ўз»ҶиҠӮпјҢиҝҳеҸҜд»Ҙжү“з ҙгҖҒдёӯж–ӯдёҖдәӣжӯЈеңЁиҝӣиЎҢзҡ„дәӢжғ…пјҢеҒңдёӢжқҘе–ӮеҘ¶д»Җд№Ҳзҡ„пјҢжңүдёҖз§ҚиҲ’жңҚзҡ„иҠӮеҘҸж„ҹгҖӮжүҖд»ҘпјҢд»ҺжҜҸдёҖдёӘеұӮйқўи®ІпјҢе°ҸзҫҠзҫ”еҜ№ж•ҙйғЁзүҮеӯҗйғҪжҳҜжңүеё®еҠ©зҡ„пјҢз”Ёиҝҷж ·дёҖдёӘе°Ҹзҡ„з»ҶиҠӮе®үжҺ’жқҘиҙҜз©ҝе§Ӣз»ҲпјҢд№ҹеҸҜд»Ҙиө·еҲ°дёҖдәӣйҡҗе–»зҡ„дҪңз”Ёеҗ§гҖӮ

еҫҗжҷ“дёңпјҡеңЁжҹҗз§ҚзЁӢеәҰдёҠпјҢе°ҸзҫҠзҫ”з”ҡиҮіжҳҜеЎ”жҙӣзҡ„дёҖдёӘеҢ–иә«еҗ§пјҹе°ҸзҫҠзҫ”иў«зӢје’¬жӯ»д№ӢеҗҺпјҢеЎ”жҙӣе°ұжңүдёҖдёӘе…ій”®жҖ§зҡ„иҪ¬еҸҳпјҢеҒҡеҮәиҝқиғҢд»–дҝЎд»°ж ёеҝғзҡ„дәӢжғ…гҖӮе°ұеғҸе°ҸзҫҠзҫ”иў«зӢјеҗғжҺүдәҶдёҖж ·пјҢеЎ”жҙӣиҝҷеӨҙзҫҠд№ҹиў«дёҖдәӣдёҚеҸҜжҺ§зҡ„еӨ–еңЁеҠӣйҮҸеғҸзӢјдёҖж ·еҗһеҷ¬дәҶгҖӮ

дёҮзҺӣжүҚж—ҰпјҡеЎ”жҙӣзҡ„е‘Ҫиҝҗзҡ„ж”№еҸҳиӮҜе®ҡйңҖиҰҒдёҖдәӣе…¶д»–зҡ„жүӢж®өжқҘиҫ…еҠ©гҖҒжҺЁиҝӣпјҢе°ҸзҫҠзҫ”д№ҹжҳҜе…¶дёӯдёҖдёӘйҮҚиҰҒзҡ„еӣ зҙ гҖӮжңҖеҗҺпјҢеЎ”жҙӣиғҪеӨҹдёӢе®ҡеҶіеҝғеҮәиө°пјҢи·ҹеӨұеҺ»е°ҸзҫҠзҫ”гҖҒзҫҠзҫӨиў«зӢјзҫӨиўӯеҮ»жңүеҫҲеӨ§зҡ„е…ізі»гҖӮжңүдәҶиҝҷдәӣз»ҶиҠӮпјҢеЎ”жҙӣеҒҡеҮәйӮЈд№ҲеӨ§зҡ„дёҖдёӘзӘҒз ҙдёҺиҪ¬еҸҳпјҢжүҚжңүеҸҜдҝЎеәҰгҖӮеҜ№еЎ”жҙӣиҝҷж ·дёҖдёӘдәәжқҘиҜҙпјҢжҳҜйңҖиҰҒеҫҲеӨҡе°Ҹзҡ„дәӢжғ…еҺ»ж’јеҠЁд»–зҡ„гҖӮ

еҫҗжҷ“дёңпјҡеҪ“жӮІеү§жҖ§зҡ„дәӢ件е°ҶиҰҒеҸ‘з”ҹж—¶пјҢзҫҠзҫӨеҸ‘еҮәзҡ„еЈ°йҹідёҚжҳҜеҶҷе®һзҡ„еҗ§пјҹ

дёҮзҺӣжүҚж—ҰпјҡеҜ№пјҢзЁҚеҫ®дё»и§ӮеҢ–еӨ„зҗҶдәҶдёҖзӮ№гҖӮеЎ”жҙӣз»ҷзҫҠйҘ®ж°ҙзҡ„ж—¶еҖҷпјҢд»–зңӢзқҖзҫҠзҰ»еҺ»пјҢ然еҗҺиө·жқҘдёҖзӮ№йҹід№җпјҢдҪҶдёҚжҳҜж—ӢеҫӢжҖ§еҫҲејәзҡ„йҹід№җпјҢеҜ№еЈ°йҹід№ҹзЁҚеҫ®еҒҡдәҶдёҖдёӘеӨ„зҗҶпјҢд»Һе®ўи§ӮеҸҳжҲҗдәҶдё»и§ӮгҖӮ

еҫҗжҷ“дёңпјҡзүҮдёӯеҮәзҺ°зҡ„жӢүдјҠпјҢжҳҜеҺҹжқҘи—Ҹж—Ҹе°ұжңүзҡ„дёҖдәӣж°‘й—ҙжӯҢжӣІпјҢиҝҳжҳҜжӮЁиҮӘе·ұж №жҚ®еЎ”жҙӣзҡ„жғ…з»ӘеҲӣдҪңзҡ„пјҹ

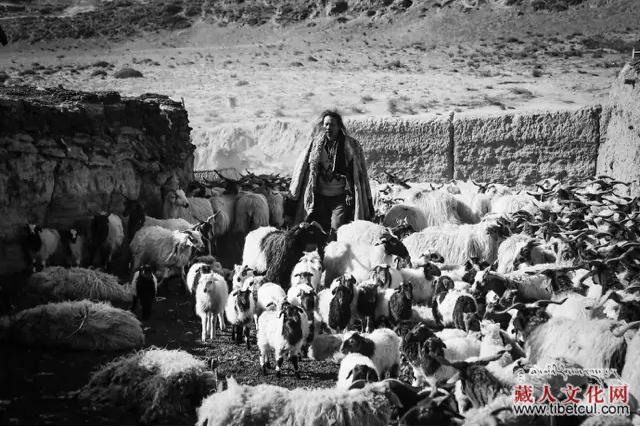

дёҮзҺӣжүҚж—ҰпјҡйғҪжҳҜзәҜзІ№зҡ„ж°‘й—ҙжӯҢжӣІпјҢжҲ‘е…ҲеҗҺеҗ¬дәҶеҫҲеӨҡжӢүдјҠпјҢйҖүжӢ©дәҶдёҖдәӣеҜ№ж•…дәӢжғ…иҠӮжҲ–иҖ…еЎ”жҙӣзҡ„жғ…з»Әжңүеё®еҠ©зҡ„пјҢиҝҗз”ЁеҲ°зүҮеӯҗйҮҢйқўгҖӮеңЁеҺҹжқҘзҡ„еү§жң¬дёӯпјҢеЎ”жҙӣжғіеӯҰе”ұжӢүдјҠпјҢе°ұиҜ·дәҶдёӘзү§зҫҠеҘіж•ҷд»–пјҢеӯҰдёҖйҰ–пјҢз»ҷеҘ№еҚҒеқ—й’ұгҖӮеҗҺжқҘиҝҳжҳҜжҠҠиҝҷдёӘжғ…иҠӮеҲ жҺүдәҶгҖӮеӣ дёәжҲ‘и§үеҫ—пјҢеңЁеұұдёҠж—¶пјҢеЎ”жҙӣдёҖдёӘдәәзҡ„зҠ¶жҖҒжҜ”иҫғеҘҪпјҢдёҚжғіи®©д»–йҒҮи§Ғе…¶д»–зҡ„дәәгҖӮиҝҷж ·жӣҙз®ҖжҙҒдёҖзӮ№пјҢгҖӮжңүдәҶзү§зҫҠеҘізҡ„еӯҳеңЁпјҢе°ұеҜ№ж•ҙдҪ“зҡ„ж°”ж°ӣгҖҒеЎ”жҙӣзҡ„еӨ„еўғгҖҒд»–зҡ„еӯӨзӢ¬ж„ҹйғҪжңүжүҖз ҙеқҸгҖӮжҠҠиҝҷж®өеҲ йҷӨеҗҺжӣҙз¬ҰеҗҲеЎ”жҙӣзҡ„зҠ¶жҖҒгҖӮ

еҗҺжқҘжҠҠд»–еӯҰжӢүдјҠзҡ„жҲҸж”№дәҶдёҖдёӢпјҢеҸҳжҲҗйҖҡиҝҮеҗ¬ж”¶йҹіжңәжқҘеӯҰгҖӮжҲ‘们жҠҠеҺҹжқҘеҪ•зҡ„еЈ°йҹіеҒҡдәҶеӨ„зҗҶпјҢеҒҡжҲҗ收йҹіжңәзҡ„ж•ҲжһңгҖӮеЎ”жҙӣйҖҡиҝҮ收йҹіжңәеӯҰжӢүдјҠпјҢд»–и®°еҝҶеҠӣејәпјҢеӯҰдёҖйҒҚе°ұдјҡдәҶгҖӮ

еҫҗжҷ“дёңпјҡеҪ“еЎ”жҙӣжҠҠзҫҠеҚ–дәҶеҺ»жүҫжқЁжҺӘж—¶пјҢйӮЈдёӘеңәжҷҜе‘ҲзҺ°зҡ„жҳҜй•ңеӯҗйҮҢзҡ„жҳ еғҸпјҢи§Ӯдј—зңӢеҲ°еЎ”жҙӣдёҺжқЁжҺӘиў«жҢӨеҺӢеңЁеұҸ幕е·Ұйқўзҡ„дёүеҲҶд№ӢдёҖеӨ„пјҢе°Ҷй’ұж”ҫеңЁиҮӘе·ұйқўеүҚзҡ„жЎҢдёҠпјҢдёҖжҚҶдёҖжҚҶжӢҝеҮәжқҘпјҢжҖ»е…ұжӢҝдәҶ16жҚҶпјҢиҝҷ16жҚҶй’ұе°ҶеЎ”жҙӣиә«дҪ“зҡ„жҳ еғҸеҮ д№ҺйҒ®зӣ–дҪҸдәҶгҖӮиҝҷеңәжҲҸзҡ„жһ„еӣҫд»ҘеҸҠдәәзү©еҠЁдҪңпјҢжӮЁиҝҷж ·е®үжҺ’жҳҜеҮәдәҺд»Җд№Ҳж ·зҡ„иҖғиҷ‘пјҹ

дёҮзҺӣжүҚж—ҰпјҡеҗҺйқўжңүдёҖдёӘи°ғеәҰпјҢжқЁжҺӘиө°еҲ°еұҸ幕зҡ„еҸійқўдёүеҲҶд№ӢдёҖеӨ„пјҢдёӨдәәйҡ”зқҖдёҖж®өз©әй—ҙпјҢеҲҶеӨ„еңЁдёӨдёӘиҫ№дёҠгҖӮиҮідәҺеЎ”жҙӣж”ҫй’ұзҡ„еҠЁдҪңпјҢжҲ‘и§үеҫ—е°ұжҳҜд»–еҜ№зҲұжғ…зҡ„иЎЁиҫҫпјҢдёҖз§ҚеҫҲзӣҙжҺҘзҡ„иЎЁиҫҫгҖӮеҜ№дәҺд»–йӮЈж ·дёҖдёӘдәәжқҘиҜҙпјҢд»–жүҖиғҪеӨҹеҒҡеҲ°зҡ„жңҖеӨ§зҡ„еҠӘеҠӣе°ұжҳҜйӮЈж ·пјҢйҷӨдәҶйӮЈж ·д»–иҝҳиғҪжҖҺж ·е‘ўпјҹ

е…ідәҺй’ұж”ҫеңЁе“ӘдёӘдҪҚзҪ®пјҢжҲ‘们иӮҜе®ҡжҳҜеҒҡиҝҮеҫҲеӨҡжөӢиҜ•зҡ„гҖӮж—ўиҰҒиЎЁжј”иө·жқҘиҮӘ然пјҢеҸҲиҰҒжңүеҠӣеәҰгҖӮиҝҷдёӘеңәжҷҜе…¶е®һжҳҜзңҒз•ҘдәҶеҫҲеӨҡиҝҮзЁӢпјҢжҠҠеҚ–зҫҠе•ҠгҖҒжӢҝй’ұе•ҠиҝҷдәӣзңҒжҺүдәҶпјҢеҸӘжҳҜе‘ҲзҺ°дәҶеЎ”жҙӣжӢҝдәҶй’ұдёҖдёӢеӯҗеҮәзҺ°еңЁжқЁжҺӘзҡ„йқўеүҚпјҢиҝҷж ·дјҡжңүдёҖдёӘеҶІеҮ»ж„ҹпјҢж— и®әжҳҜи§Ҷи§үдёҠиҝҳжҳҜжғ…ж„ҹдёҠпјҢйғҪдјҡеҪўжҲҗдёҖдёӘеҫҲеӨ§зҡ„еҶІеҮ»гҖӮ

еҜ№жқЁжҺӘжҳҜиҝҷж ·пјҢеҜ№и§Ӯдј—д№ҹжҳҜиҝҷж ·гҖӮжҲ‘и§үеҫ—жқЁжҺӘдёҺеЎ”жҙӣд№Ӣй—ҙиҰҒиҜҙжңүд»Җд№ҲзҲұжғ…зҡ„иҜқпјҢеЎ”жҙӣй»ҳй»ҳең°е°Ҷй’ұдёҖжҚҶдёҖжҚҶең°ж”ҫеңЁйӮЈйҮҢзҡ„ж—¶еҖҷпјҢжқЁжҺӘеә”иҜҘжҳҜжңүжүҖж„ҹеҠЁзҡ„гҖӮжүҖд»ҘеҘ№дјҡиҜҙпјҢдҪ жҠҠе°Ҹиҫ«еӯҗеүӘжҺүеҗ§пјҢиҝҷж ·е°ұжІЎжңүдәәиғҪи®ӨеҮәдҪ жқҘдәҶгҖӮжҲ‘и§үеҫ—еңЁйӮЈдёҖеҲ»пјҢдҪңдёәдёҖдёӘеҘідәәпјҢжқЁжҺӘеҜ№еЎ”жҙӣзҡ„иЎҢдёәжҳҜжңүжүҖж„ҹеҠЁзҡ„пјҢйҷӨжӯӨд№ӢеӨ–еҘ№жҖҺд№Ҳжғіе°ұдёҚеҘҪиҜҙдәҶгҖӮеҪ“еҘ№еүӘжҺүеЎ”жҙӣзҡ„е°Ҹиҫ«еӯҗж—¶пјҢеҸҜиғҪеҸҲеҸҳеӣһеҺҹжқҘйӮЈдёӘжқЁжҺӘдәҶгҖӮ

еҫҗжҷ“дёңпјҡжӮЁжүҖеЎ‘йҖ зҡ„жқЁжҺӘеҹәжң¬дёҠжҳҜдёҖдёӘйӮӘжҒ¶зҡ„иұЎеҫҒжҲ–иҖ…еҢ–иә«пјҢеӣ дёәеҘ№зҡ„еҮәзҺ°е’ҢжҺЁеҠЁпјҢеЎ”жҙӣжүҚеҗ‘иҮӘе·ұ并дёҚи®ӨеҸҜзҡ„йӮЈдёӘж–№еҗ‘иҪ¬еҸҳгҖӮеҘ№жҳҜеҗҰе°ұжҳҜдёҖз§ҚеҸҚдҪңз”ЁеҠӣпјҢжҳҜдёҖз§ҚдёҺеЎ”жҙӣзҡ„еӯҳеңЁжҲӘ然зӣёеҸҚзҡ„еҠӣйҮҸзҡ„еҢ–иә«пјҹ

дёҮзҺӣжүҚж—ҰпјҡжқЁжҺӘд№ҹжҳҜдёҖдёӘзңҹе®һзҡ„дәәзү©пјҢеҘ№еӨ„еңЁйӮЈж ·зҡ„зҺҜеўғд№ӢдёӯпјҢиў«йӮЈж ·зҡ„зҺҜеўғж”№еҸҳпјҢе°ұеғҸеҘ№д»ҘеүҚдјҡе”ұжӢүдјҠпјҢеҗҺжқҘеҘ№иҜҙдёҚдјҡе”ұдәҶгҖӮжҲ‘и§үеҫ—иҝҷдёӘдәәзү©жҳҜдёҖз§Қзңҹе®һзҡ„еӯҳеңЁпјҢеҫҲйҡҫе°Ҷд№ӢеҪ’дәҺйӮӘжҒ¶гҖӮе°ҶжқЁжҺӘзңӢжҲҗжҳҜжҹҗз§ҚйӮӘжҒ¶зҡ„иұЎеҫҒжҲ–еҢ–иә«пјҢжҲ‘и§үеҫ—дёҚеҰҘпјҢжҲ‘дёҚжғіе°Ҷдәәзү©жҰӮеҝөеҢ–гҖӮеҘ№д№ҹжҳҜзҺ°е®һеӨ„еўғйҮҢзҡ„дёҖдёӘзңҹе®һдәәзү©пјҢеҘ№д№ҹжҳҜдёҖдёӘеҸ—е®іиҖ…гҖӮ

еҫҗжҷ“дёңпјҡеҪ“еЎ”жҙӣзҡ„иҫ«еӯҗиў«еүӘеҗҺпјҢйӮЈдәӣеүӘдёӢжқҘзҡ„еӨҙеҸ‘д№ҹж”ҫеңЁд»–еҲҡжүҚж”ҫй’ұзҡ„дҪҚзҪ®дёҠпјҢе ҶдәҶдёҖе ҶпјҢж„ҹи§үеғҸдёӘзҘӯеҘ зү©гҖӮ

дёҮзҺӣжүҚж—ҰпјҡеҜ№е•ҠпјҢеүӘиҫ«еӯҗеҜ№дәҺеЎ”жҙӣиҖҢиЁҖпјҢе°ұжҳҜдёҖдёӘд»ӘејҸгҖӮд»ҺжҹҗдёӘж–№йқўи®ІпјҢиҫ«еӯҗе°ұжҳҜд»–зҡ„иә«д»Ҫзҡ„иұЎеҫҒпјҢд»–зҡ„иә«д»ҪеңЁиҫ«еӯҗиў«еүӘжҺүзҡ„йӮЈдёҖеҲ»е°ұжІЎжңүдәҶгҖӮд»ҺжӯӨд»–д№ҹе°ұеӨұеҺ»дәҶиә«д»ҪпјҢзңҹжӯЈзҡ„гҖҒд»–иҮӘе·ұжҲ–иҖ…еҲ«дәәйғҪи®ӨеҸҜзҡ„иә«д»ҪгҖӮеҜ№д»–иҖҢиЁҖпјҢеҲ«дәәдёҚи®°еҫ—д»–зҡ„еҗҚеӯ—пјҢеҸӘи®°еҫ—д»–жңүдёҖдёӘе°Ҹиҫ«еӯҗгҖӮд»–иҮӘе·ұз”ҡиҮід№ҹдёҚи®°еҫ—иҮӘе·ұзҡ„еҗҚеӯ—пјҢд»–еҗ¬дәәеҸ«“е°Ҹиҫ«еӯҗ“жҜ”еҗ¬дәәеҸ«иҮӘе·ұзҡ„зңҹеҗҚ“еЎ”жҙӣ”иҝҳжӣҙдәІеҲҮдёҖдәӣпјҢеҗ¬дәәеҸ«“еЎ”жҙӣ”пјҢд»–еҸҚиҖҢи§үеҫ—жҖӘжҖӘзҡ„гҖӮ

еҫҗжҷ“дёңпјҡеҪұзүҮиҮӘе§ӢиҮіз»ҲжІЎжңүзҰ»ејҖеҜ№“иә«д»Ҫ”й—®йўҳзҡ„жҺўи®ЁпјҢжҜ”еҰӮзңӢе®ҲжүҖеҒҡиә«д»ҪиҜҒе•ҠпјҢеҺ»жӢҚз…§зүҮе•ҠпјҢжҲ–иҖ…дёҺжқЁжҺӘзҡ„дәӨеҫҖе•ҠпјҢеЎ”жҙӣйҒҮеҲ°зҡ„дәәе’ҢдёҺиҝҷдәӣдәәзҡ„еҜ№иҜқпјҢйғҪдёҚж–ӯең°еңЁејәеҢ–иҝҷдёҖзӮ№пјҡиә«д»ҪгҖӮеңЁжӮЁеҶҷиҝҷдәӣеҸ°иҜҚж—¶пјҢжҳҜдёҚжҳҜжңүж„Ҹең°е°ҶиҝҷдәӣеҸ°иҜҚеҸҢе…іеҢ–пјҢжҜ”еҰӮиҜҙпјҢд»–дёҺжқЁжҺӘзҡ„еҜ№иҜқпјҢжқЁжҺӘиҜҙеүӘдәҶиҫ«еӯҗе°ұи°Ғд№ҹи®ӨдёҚеҮәдҪ дәҶд№Ӣзұ»……еҘ№иҜҙ“и®ӨдёҚеҮә”ж—¶пјҢеҸҜиғҪеҸӘжҳҜжҢҮеӨ–иЎЁдёҠдёҚиў«иҫЁи®ӨпјҢдҪҶжӮЁжҳҫ然жңүжӣҙеӨҡзҡ„жҢҮж¶үпјҢжҢҮеҗ‘дәҶеЎ”жҙӣиҮӘиә«ејҘи¶ізҸҚиҙөзҡ„дёңиҘҝзҡ„еӨұеҺ»пјҢд»–дёҚеҶҚжҳҜд»–дәҶгҖӮеҶҚжҜ”еҰӮпјҢйӮЈдёӘиӯҰеҜҹеұҖзҡ„жүҖй•ҝзңӢеҲ°д»–еүӘдәҶиҫ«еӯҗпјҢд№ҹиҜҙдәҶдёҖеҸҘ“еӨӘеҸҜжғңдәҶ”пјҢеҜ№дәҺи§Ӯдј—жқҘиҜҙпјҢиҝҷжҳҫ然жҳҜеҸҢе…ізҡ„пјҢдёҚд»…д»…жҳҜ“е°Ҹиҫ«еӯҗ”еҸҜжғңдәҶпјҢиҝҳжңүдёҖз§Қеҝ§дјӨгҖӮ

дёҮзҺӣжүҚж—ҰпјҡеҫҲеӨҡж—¶еҖҷжҲ‘еҸӘжҳҜдёӢж„ҸиҜҶең°еҶҷдәҶиҝҷдәӣдёңиҘҝгҖӮеҪ“然пјҢжңҖз»Ҳе‘ҲзҺ°зҡ„еҸ°иҜҚиӮҜе®ҡиҰҒз»ҸиҝҮи®ҫи®ЎгҖӮжҜ”еҰӮпјҢеЎ”жҙӣиҜҙпјҢ“жҲ‘иҮӘе·ұзҹҘйҒ“иҮӘе·ұжҳҜи°ҒдёҚе°ұиЎҢдәҶеҳӣ”гҖӮ然еҗҺжүҖй•ҝиҜҙпјҢ“дҪ еҸӘжңүеҠһдәҶиә«д»ҪиҜҒпјҢеҲ«дәәжүҚзҹҘйҒ“дҪ жҳҜи°Ғ”гҖӮиҝҷз§ҚеҜ№иҜқзҡ„зЎ®жңүе…ідәҺиә«д»Ҫзҡ„жҡ—зӨәпјҢжҳҜеҸҢе…іеҢ–зҡ„гҖӮж•…дәӢжң¬иә«д№ҹжҳҜдёҖдёӘе…ідәҺиә«д»Ҫзҡ„еҜ»жүҫ然еҗҺеӨұиҗҪзҡ„иҝҮзЁӢгҖӮ

еҫҗжҷ“дёңпјҡеЎ”жҙӣдёәеҒҡиә«д»ҪиҜҒеҺ»з…§зӣёйҰҶжӢҚз…§ж—¶пјҢжңүзңӢ似闲笔зҡ„иЎЁзҺ°пјҢе°ұжҳҜеҜ№йӮЈеҜ№жӢҚз…§зҡ„ж–°е©ҡеӨ«еҰҮзҡ„жҸҸиҝ°гҖӮ

дёҮзҺӣжүҚж—Ұпјҡд№ҹдёҚ算闲笔гҖӮеЎ”жҙӣеҺ»з…§зӣёйҰҶж—¶зңӢеҲ°зҡ„иҝҷдёҖеҲҮпјҢе…¶е®һеҜ№еҗҺйқўзҡ„еҸҷиҝ°жҳҜжңүеё®еҠ©зҡ„пјҢдёҺж•…дәӢжңүеҜҶеҲҮе…ізі»гҖӮеҜ№дәҺеЎ”жҙӣиҖҢиЁҖпјҢиҝҷжҳҜдёҖдёӘж–°йІңзҡ„дёңиҘҝпјҢеҗҺйқўпјҢеЎ”жҙӣзҡ„еҮәиө°пјҢд№ҹеҸ—иҝҷдәӣеҚ°иұЎзҡ„еҪұе“ҚпјҢйӮЈдәӣжӢҚз…§зҡ„еёғжҷҜжҳҜдёӘиҜұжғ‘пјҢдёҚз®ЎжҳҜеёғиҫҫжӢүе®«пјҢжҲ–иҖ…еӨ©е®үй—ЁгҖҒзәҪзәҰд»Җд№Ҳзҡ„пјҢйғҪжҳҜдёҖдёӘ“иҝңж–№”еҳӣгҖӮеҜ№д»–们иҖҢиЁҖе……ж»ЎиҜұжғ‘пјҢжғіиҰҒиө°еҮәеҺ»зңӢзңӢзҡ„йӮЈдёӘ“иҝңж–№”гҖӮеҗҺжқҘпјҢеЎ”жҙӣеҲ°зҗҶеҸ‘йҰҶпјҢжқЁжҺӘй—®пјҢиҰҒжҳҜи®©дҪ йҖүзҡ„иҜқдҪ дјҡйҖүжӢ©д»Җд№ҲпјҹеЎ”жҙӣ马дёҠиҜҙпјҢеёғиҫҫжӢүе®«гҖӮ然еҗҺе‘ўпјҢ然еҗҺжҳҜеҢ—дә¬еӨ©е®үй—Ёе•ҠгҖӮеҶҚ然еҗҺе‘ўпјҹеҶҚ然еҗҺе°ұжҳҜзәҪзәҰдәҶгҖӮжүҖд»ҘпјҢз…§зӣёйҰҶжүҖи§ҒжүҖй—»е…¶е®һд№ҹжҳҜеҗҺйқўжғ…иҠӮеҸ‘еұ•зҡ„дёҖдёӘеҝ…иҰҒй“әеһ«гҖӮи§Ӯдј—зҹҘйҒ“еЎ”жҙӣиҝҷдәӣдҝЎжҒҜжқҘиҮӘе“ӘйҮҢпјҢд»–дёәд»Җд№Ҳиҝҷд№Ҳеӣһзӯ”жқЁжҺӘпјҢдҪҶжқЁжҺӘдёҚзҹҘйҒ“гҖӮиҝҷз§Қи§Ӯдј—зҡ„е…ЁзҹҘи§Ҷи§’пјҢд№ҹжҳҜеҜ№и§Ӯдј—и§ӮеҪұеҝғзҗҶзҡ„д№ҹдёҖз§Қж»Ўи¶іеҗ§гҖӮ

еҫҗжҷ“дёңпјҡйӮЈеҜ№еӨ«еҰҮз©ҝдёҠжҙӢиЈ…д№ӢеҗҺпјҢиҝҳжҳҜи§үеҫ—е“ӘйҮҢдёҚеҜ№еҠІпјҢдәҺжҳҜе°ҶеЎ”жҙӣзҡ„е°ҸзҫҠжҠұеңЁдәҶжҖҖйҮҢпјҢжүҚж„ҹеҲ°иҲ’жңҚдёҖзӮ№пјҢдёәд»Җд№Ҳиҝҷж ·е®үжҺ’пјҹ

дёҮзҺӣжүҚж—ҰпјҡиҝҷжҳҜдёҖдёӘеү§дҪңжі•зҡ„й—®йўҳгҖӮеЎ”жҙӣзҡ„е°ҸзҫҠзҫ”иӮҜе®ҡиҰҒи·ҹе‘Ёеӣҙзҡ„зҺҜеўғе•ҠгҖҒдәәзү©е•ҠеҸ‘з”ҹдёҖдәӣе…ізі»еҗ§гҖӮд»–еёҰзқҖдёҖдёӘеҫҲйҮҚиҰҒзҡ„йҒ“е…·пјҢиҝҷдёӘзәҝдёҚиғҪж–ӯдәҶгҖӮжүҖд»ҘпјҢи®©е°ҸзҫҠеҸ«дәҶеҮ еЈ°пјҢеј•иө·д»–们зҡ„жіЁж„ҸпјҢиҜҙпјҢжҲ‘们жҠұзқҖе®ғеҸҜдёҚеҸҜд»Ҙе‘Җпјҹ然еҗҺйӮЈеҜ№еӨ«еҰҮжҠұзқҖе°ҸзҫҠзҫ”з…§зӣёпјҢж„ҹи§үеҫҲиҲ’жңҚпјҢжҲ‘们д№ҹи§үеҫ—еҫҲиҮӘ然гҖӮеҸҰеӨ–пјҢиҝҷж ·д№ҹеҸҜд»ҘеўһеҠ жғ…иҠӮзҡ„и¶Је‘іжҖ§гҖӮиҝҳеҸҜд»Ҙи®©еЎ”жҙӣдёҺе‘Ёеӣҙзҡ„дёҖдәӣдәәеҪўжҲҗдә’еҠЁгҖӮ

еҫҗжҷ“дёңпјҡеҪ“еЎ”жҙӣеёҰдәҶй’ұеҺ»жүҫжқЁжҺӘж—¶пјҢд»–еҫҲжғіе°ҶиҮӘе·ұж–°еӯҰзҡ„жӢүдјҠе”ұз»ҷжқЁжҺӘеҗ¬пјҢжғіеҺ»еҚЎжӢүпјҜпј«пјҢдҪҶжқЁжҺӘеҚҙжғіеҸӮеҠ дёҖдёӘжӯҢжүӢзҡ„жј”е”ұдјҡпјҢиҜҙеҸӘжңүд»ҠжҷҡдјҡжңүпјҢе…¶д»–ж—¶еҖҷеҶҚеҺ»еҚЎжӢүпјҜпј«гҖӮиҝҷжҳҜдёӘеҫҲеҝ§дјӨзҡ„ж®өиҗҪпјҢи§Ӯдј—з”ұжӯӨзҹҘйҒ“他们其е®һж №жң¬дёҚеңЁдёҖдёӘйў‘йҒ“дёҠпјҢжҸҗеүҚжҡ—зӨәдәҶеЎ”жҙӣзҡ„жӮІеү§гҖӮ

дёҮзҺӣжүҚж—ҰпјҡеҪ“жқЁжҺӘиҜҙдёҚеҺ»еҚЎжӢүпјҜпј«ж—¶пјҢеЎ”жҙӣжҳҜеңЁеҝғйҮҢе”ұзқҖжӢүдјҠзҡ„гҖӮд»Һй•ңеӯҗйҮҢзңӢеҲ°пјҢеҪ“жқЁжҺӘиө°иҝҮеҺ»ж—¶пјҢеЎ”жҙӣеңЁеҝғйҮҢе”ұиө·дәҶиҮӘе·ұеӯҰдјҡзҡ„жӢүдјҠгҖӮиҝҷйҮҢз”ЁдәҶдёҖдёӘдё»и§Ӯзҡ„еЈ°йҹігҖӮеҫҲжё…жҘҡпјҢе°ұжҳҜдёҖдёӘжғ…з»Әзҡ„дёңиҘҝгҖӮ他们дҝ©дёҚдјҡжңүд»Җд№Ҳз»“жһңгҖӮжқЁжҺӘиҷҪ然еҸ—жғ…з»Әж„ҹжҹ“пјҢжңүзӮ№ж„ҹеҠЁпјҢдҪҶе…¶е®һеҜ№дәҺиҮӘе·ұжҳҜеҗҰе°ҶдјҡеҺ»еҒҡйӮЈж ·еӨ§зҡ„зүәзүІпјҢеҘ№жҳҜдёҚзЎ®е®ҡзҡ„гҖӮеҸӘжңүеҘ№зңӢеҲ°й’ұзҡ„йӮЈдёҖеҲ»жҳҜж„ҹеҠЁзҡ„пјҢдҪҶеҫҲеҝ«пјҢжқЁжҺӘе°ұеҸҳеӣһдәҶеҺҹжқҘзҡ„жқЁжҺӘгҖӮеңЁжј”е”ұдјҡзҡ„е№ҝе‘ҠиҪҰејҖиө°еҗҺпјҢжқЁжҺӘеқҗиҝҮеҺ»еқҗеңЁдәҶдёҖиҫ№пјҢж·ұж·ұең°еҸ№дәҶдёҖеҸЈж°”пјҢиҖҢдёҚжҳҜдёҺеЎ”жҙӣз«ҷеңЁдёҖиө·гҖӮдҪңдёәжқЁжҺӘпјҢеҘ№д№ҹжҳҜеҫҲзҙҜзҡ„еҗ§гҖӮ

еҫҗжҷ“дёңпјҡеЎ”жҙӣжҠҪзҡ„зғҹеҢәеҲ«дәҺеҲ«дәәпјҢжҳҜж—ұзғҹпјҢеҲ«дәәжҠұжҖЁиҜҙпјҢиҝҷдёӘе‘ійҒ“жҠҠеӨ§е®¶зҶҸжӯ»дәҶгҖӮд»–д№ҹдёҚиӮҜе–қе•Өй…’пјҢиҖҢжҳҜе–қеҫҲзғҲзҡ„зҷҪй…’гҖӮеңЁжӮЁзҡ„и§ӮеҝөйҮҢпјҢжҳҜдёҚжҳҜеҺҹжқҘи—Ҹж—ҸдёҖдәӣеҫҲејәзғҲзҡ„дёңиҘҝиў«еӨ–жқҘзҡ„ж–ҮеҢ–з»ҷеҶІж·ЎдәҶпјҢиў«дёҖдәӣжё©е’Ңзҡ„дёңиҘҝз»ҷеҸ–д»ЈдәҶпјҹ

дёҮзҺӣжүҚж—ҰпјҡжңүдёҖдәӣпјҢдҪҶиҝҷж ·иҜҙжңүзӮ№еӨ§дәҶгҖӮе…¶е®һжҳҜдёәдәҶеЎ‘йҖ еЎ”жҙӣиҝҷдёӘдәәзү©гҖӮд»–д№ жғҜйӮЈж ·зҡ„зғҹй…’пјҢд»–жҳҜйӮЈж ·дёҖдёӘз®ҖеҚ•зҡ„дәәгҖӮд»–жңүдёҖдәӣеқҡжҢҒпјҢжҜ”еҰӮеңЁйӮЈдёӘжј”е”ұдјҡдёҠпјҢд»–еҸӘжҠҪиҮӘе·ұзҡ„зғҹпјҢиҖҢдё”еҫҲеқҡеҶігҖӮиҮідәҺй…’пјҢжӣҙеӨҡзҡ„жҳҜеӣ дёәд»–дјҡзҠҜе’іе—Ҫзҡ„з—…еҳӣпјҢйңҖиҰҒе–қзғҲй…’жқҘе№іжҒҜпјҢеҗҢж—¶иҝҷд№ҹжҳҜдёҖдёӘи®ҫи®ЎгҖӮ

еҫҗжҷ“дёңпјҡеЎ”жҙӣдёҺжј”е”ұдјҡдёҠзҡ„йӮЈдёӘз”·дәәеңЁдәүеӨәжқЁжҺӘпјҢжҳҜеҗҰжңүдәӣйҡҗе–»пјҢжҜ”еҰӮпјҢиө„жң¬зҡ„еҠӣйҮҸдёҺеҺҹе§Ӣжғ…ж„ҹзҡ„еҠӣйҮҸеңЁиҫғйҮҸпјҢжңҖеҗҺпјҢиҝҳжҳҜеүҚиҖ…еҚ дәҶдёҠйЈҺпјҹ

дёҮзҺӣжүҚж—Ұпјҡжј”е”ұдјҡдёҠеҮәзҺ°зҡ„з”·дәәжҳҜжқЁжҺӘиҫғеӨҚжқӮиғҢжҷҜзҡ„дёҖдёӘжҡ—зӨәеҗ§пјҢдёҚе…ЁжҳҜйҡҗе–»гҖӮдёҖеҲҮйғҪжҳҜжғ…иҠӮеҸ‘еұ•еҲ°йӮЈдёӘзЁӢеәҰиҮӘ然иҖҢ然еҸ‘з”ҹзҡ„пјҢеЎ”жҙӣзҡ„жғ…ж„ҹеҜ№дәҺжқЁжҺӘиҖҢиЁҖпјҢдёҚз®—д»Җд№ҲгҖӮи—ҸеҢәзҡ„зҺ°е®һдёӯзҡ„зЎ®жңүжқЁжҺӘиҝҷж ·зҡ„дәәпјҢиҝҷд№ҹжҳҜеҜ№иҝҷж ·дёҖз§ҚеҪ“дёӢзҺ°зҠ¶зҡ„жҸҸиҝ°еҗ§гҖӮ

еҫҗжҷ“дёңпјҡеҪұзүҮдёҙиҝ‘з»“е°ҫж—¶пјҢеЎ”жҙӣеҸҲеңЁиғҢ“дёәдәәж°‘жңҚеҠЎ”пјҢдҪҶд»–е·Із»Ҹж— жі•жөҒз•…ең°иғҢеҮәжқҘпјҢдёҺејҖеӨҙеҪўжҲҗеҜ№з…§гҖӮжӮЁдёәд»Җд№Ҳиҝҷж ·и®ҫзҪ®пјҹ

дёҮзҺӣжүҚж—ҰпјҡеЎ”жҙӣдёҚеҶҚиғҪеӨҹжөҒз•…ең°иғҢиҜөеҮә“дёәдәәж°‘жңҚеҠЎ”пјҢжңүдҝЎд»°еҺҹеӣ пјҢд»–иғҢеҸӣдәҶиҮӘе·ұзҡ„дҝЎд»°пјҢиғҢеҸӣдәҶиҮӘе·ұжүҖжҒӘе®Ҳзҡ„еҮҶеҲҷпјҢеҗҢж—¶д№ҹеӨұжҺүдәҶдҪңдёәд»–иә«д»Ҫж ҮиҜҶзҡ„е°Ҹиҫ«еӯҗпјҢд»–зҡ„з”ҹжҙ»е’ҢеҝғзҗҶеҸ‘з”ҹдәҶеҫҲеӨ§зҡ„еҸҳеҢ–пјҢд»–йӮЈжғҠдәәзҡ„и®°еҝҶиғҪеҠӣд№ҹе°ұж¶ҲеӨұдәҶпјҢзҰ»ејҖдәҶд»–гҖӮ

е°ұеғҸжҹҗдәӣж јиҗЁе°”иҜҙе”ұиүәдәәдёҖж ·пјҢжңүеҫҲеӨҡиүәдәәиғҪеӨҹж»”ж»”дёҚз»қгҖҒеҮ еӨ©еҮ еӨңең°иҜҙе”ұеҮ йғЁгҖҒз”ҡиҮіеҮ еҚҒйғЁпјҢдҪҶжҳҜпјҢеӣ дёәеӣҪ家дёәдәҶжҠўж•‘иҝҷдәӣж–ҮеҢ–йҒ—дә§пјҢжҠҠиҝҷдәӣиүәдәәиҜ·еҲ°еҹҺеёӮйҮҢйқўпјҢз»ҷ他们еҸ‘е·Ҙиө„пјҢ然еҗҺ让他们жҜҸеӨ©еҜ№зқҖжңәеҷЁиҜҙпјҢж…ўж…ўең°пјҢ他们е°ұиҜҙдёҚеҮәжқҘдәҶгҖӮеЎ”жҙӣзҘһеҘҮи®°еҝҶиғҪеҠӣзҡ„ж¶ҲеӨұпјҢи·ҹиҝҷз§ҚзҺ°иұЎжңүзӮ№зӣёдјјжҖ§еҗ§гҖӮ

еҫҗжҷ“дёңпјҡеҸҰеӨ–пјҢжүҖй•ҝжӢӣе‘јдәҶеӨ§е®¶жқҘеҗ¬пјҢдёҖе Ҷдәәе°ҶеЎ”жҙӣеӣҙдҪҸпјҢжңүзӮ№е®ЎеҲӨд»–зҡ„ж„Ҹе‘іпјҢжӮЁдё»и§ӮдёҠжҳҜжғіиҗҘйҖ иҝҷж ·зҡ„ж„ҹи§үеҗ—пјҹ

дёҮзҺӣжүҚж—Ұпјҡд№ҹдёҚжҳҜе®ЎеҲӨеҗ§пјҢеҸӘжҳҜеӣҙи§ӮгҖӮжңүж—¶еҖҷжҲ‘们зңӢи§ҒеҫҲеӨҡдәәеңЁиЎ—йҒ“дёҠеӣҙи§ӮжҹҗдёӘзү№ж®Ҡзҡ„дәәж—¶пјҢе°ұеғҸжҳҜеӣҙи§ӮдёҖдёӘжҖӘзү©дёҖж ·гҖӮ

еҫҗжҷ“дёңпјҡз»“е°ҫеӨ„пјҢеЎ”жҙӣеӣһеҲ°еұұдёҠпјҢиө°еҲ°й“ҒдёқзҪ‘зҡ„йӮЈиҫ№пјҢеҫҲеӨ§зҡ„жҷҜпјҢеҫҲе°Ҹзҡ„дәәпјҢиҝҷдёӘжһ„еӣҫжңүеҫҲејәзғҲзҡ„еӯӨзӢ¬ж„ҹе’Ңз»қжңӣж„ҹгҖӮдёӢдёҖдёӘй•ңеӨҙйҮҢпјҢеЎ”жҙӣе°ұиҮӘжқҖдәҶпјҢиҝҷдёӘз»“е°ҫжҜ”иө·гҖҠйқҷйқҷзҡ„еҳӣе‘ўзҹігҖӢиҖҢиЁҖеҫҲжҝҖзғҲпјҢгҖҠиҖҒзӢ—гҖӢд№ҹдёҚиҝҮжҳҜжқҖжӯ»дәҶзӢ—иҖҢе·ІпјҢеЎ”жҙӣеҚҙиҮӘжқҖдәҶ……

дёҮзҺӣжүҚж—ҰпјҡжІЎжңүжІЎжңүпјҢйӮЈдёҚжҳҜиҮӘжқҖпјҢйЎ¶еӨҡжҳҜиҮӘж®Ӣеҗ§гҖӮд»–еҸӘжҳҜзӮ№дәҶдёӘйһӯзӮ®зӮёдјӨдәҶиҮӘе·ұзҡ„жүӢпјҢеҸҲдёҚжҳҜеј•зҲҶдәҶжүӢжҰҙеј№пјҢдҪ д№ҹеӨӘеӨ©зңҹдәҶеҗ§гҖӮеЎ”жҙӣзӮёдјӨиҮӘе·ұзҡ„жүӢпјҢжҠҠжғ©зҪҡж–Ҫеҗ‘дәҶиҮӘиә«гҖӮеғҸеЎ”жҙӣиҝҷж ·дёҖдёӘдәәпјҢд№ҹдёҚеҸҜиғҪе°Ҷжғ©зҪҡж–Ҫеҗ‘еҲ«дәәпјҢеҸӘиғҪж–Ҫеҗ‘иҮӘиә«гҖӮ

еҫҗжҷ“дёңпјҡдёәд»Җд№Ҳз”Ёй»‘зҷҪиүІи°ғпјҹ

дёҮзҺӣжүҚж—Ұпјҡй»‘зҷҪжҳҜдёәдәҶзӘҒеҮәеЎ”жҙӣзҡ„зҠ¶жҖҒпјҢд»–зҡ„зІҫзҘһдё–з•Ңе…¶е®һжҳҜеҫҲз®ҖеҚ•зҡ„пјҢд»–зҡ„д»·еҖји§Ӯжӣҙз®ҖеҚ•пјҢжҳҜйқһй»‘еҚізҷҪзҡ„пјҢиҰҒд№ҲпјҢд»–ж”ҫеҘҪзҫҠпјҢжӯ»дәҶе°ұеғҸеј жҖқеҫ·дёҖж ·пјҢйҮҚдәҺжі°еұұпјӣиҰҒд№ҲпјҢд»–жҠҠзҫҠеҚ–жҺүпјҢиҜҙпјҢиҝҷдёӢжҲ‘жҲҗдәҶдёҖдёӘеқҸдәәдәҶпјҢжӯ»еҗҺе°ұеғҸжі•иҘҝж–ҜдёҖж ·иҪ»еҰӮйёҝжҜӣдәҶгҖӮд»–е°ұжҳҜиҝҷж ·дёҖдёӘеҫҲз®ҖеҚ•зҡ„дәәгҖӮиҖҢдё”пјҢжҲ‘и§үеҫ—д»–жүҖеӨ„зҡ„еұұдёҠйӮЈдёӘзҺҜеўғпјҢжӣҙйҖӮеҗҲз”Ёй»‘зҷҪжқҘиЎЁзҺ°гҖӮжңүзҫҺеӯҰе’Ңж°ӣеӣҙдёҠзҡ„иҖғйҮҸгҖӮ

еҫҗжҷ“дёңпјҡжӮЁжӣҙи®ӨеҸҜеғҸеЎ”жҙӣиҝҷж ·з®ҖеҚ•ең°жҙ»зқҖеҗ§гҖӮ

дёҮзҺӣжүҚж—ҰпјҡжҲ‘жғіжҲ‘жҜ”д»–еӨҚжқӮеӨҡдәҶгҖӮжҲ‘еҲӣдҪңдәҶеҫҲеӨҡзҡ„дәәзү©пјҢжҜҸдёҖдёӘдәәзү©йғҪжІЎжі•е®Ңе…Ёд»ЈиЎЁжҲ‘гҖӮ

еҫҗжҷ“дёңпјҡжӮЁжүҖжңүзҡ„еҪұзүҮпјҢйғҪејҘжј«зқҖеҝ§дјӨзҡ„жғ…з»ӘпјҢз”ҡиҮідјҡжңүзӮ№з»қжңӣпјҢжӮЁдјјд№ҺеҫҲжҖҖеҝөдёҖдәӣд»·еҖјпјҢеҜ№дёҖдәӣж”№еҸҳжңүеҸ‘иҮӘеҝғеә•зҡ„дёҚйҖӮдёҺйҡҫиҝҮгҖӮжӮЁи§үеҫ—иҝҷдёӘдё–з•ҢдёҠдёҖеҲҮйғҪжҳҜжҡӮж—¶зҡ„е‘ўпјҹиҝҳжҳҜжңүдёҖдәӣдёңиҘҝжҳҜж°ёжҒ’зҡ„пјҹ

дёҮзҺӣжүҚж—ҰпјҡйғҪжҳҜзҹӯжҡӮзҡ„иЎЁиұЎпјҢжІЎжңүд»Җд№ҲдёңиҘҝжҳҜж°ёжҒ’зҡ„гҖӮеҫҲеӨҡж—¶еҖҷжҲ‘们дјҡдёәйӮЈдәӣзҹӯжҡӮзҡ„гҖҒеҸҳеҢ–зҡ„гҖҒдёҚзЎ®е®ҡзҡ„дёңиҘҝеҝ§дјӨпјҢз”ҡиҮіз»қжңӣпјҢдҪҶйӮЈеҸҲжңүд»Җд№Ҳж„Ҹд№үе‘ўгҖӮ

еҫҗжҷ“дёңпјҡжңүжІЎжңүдёҖдәӣд»·еҖјжҳҜж°ёжҒ’зҡ„пјҹ

дёҮзҺӣжүҚж—Ұпјҡе°Өе…¶жҳҜд»·еҖјпјҢдёҚеӨӘеҸҜиғҪжҳҜж°ёжҒ’зҡ„гҖӮд»·еҖјж°ёиҝңеңЁеҸҳпјҢдёҖзҷҫе№ҙж—¶й—ҙпјҢдёҖдәӣ“зңҹзҗҶ”еҫҖеҫҖе°ұеҸҳеҫ—йқўзӣ®е…ЁйқһпјҢз”ҡиҮіеҮ е№ҙгҖҒеҚҒеҮ е№ҙе°ұеҸҳдәҶгҖӮеҫҖеҫҖд»ӨдҪ ж·ұдҝЎдёҚе·Ізҡ„дёҖдәӣд»·еҖјпјҢд№ҹи®ёдёӨдёүе№ҙд№ӢеҗҺе°ұд»Җд№Ҳд№ҹдёҚжҳҜдәҶгҖӮдҪҶд№ҹи°ҲдёҚдёҠжҖҖеҝөеҗ§гҖӮеҸҜиғҪи·ҹе№ҙйҫ„гҖҒйҳ…еҺҶжңүе…ізі»пјҢйғҪеңЁеҸҳгҖӮдҪ дәәз”ҹдёҖејҖе§Ӣе°ұжҺҘи§ҰеҲ°дёҖдәӣд»·еҖји§ӮпјҢеҸҜиғҪеҜ№дҪ еҪұе“ҚжҜ”иҫғеӨ§пјҢе°ұеғҸйҘ®йЈҹдёҖж ·пјҢдёҖејҖе§ӢеҗғиҝҮзҡ„дёңиҘҝдјҡеҜ№дҪ дёҖиҫҲеӯҗзҡ„еҸЈе‘ідә§з”ҹеҪұе“ҚгҖӮ