д»»д№ғејәжҳҜжҲ‘еӣҪи‘—еҗҚи—ҸеӯҰ家пјҢ “ж јиҗЁе°”еӯҰ” з ”з©¶зҡ„еҘ еҹәдәәпјҢд»–дёҚд»…еҸ‘зҺ°дәҶгҖҠж јиҗЁе°”зҺӢдј гҖӢиҝҷйғЁи—Ҹж—ҸиӢұйӣ„еҸІиҜ—пјҢе°Ҷе…¶и®°еҪ•ж•ҙзҗҶеҮәжқҘпјҢжҺЁд»ӢдәҺеӣҪеҶ…еӨ–пјҢиҖҢдё”еҜ№дәҺгҖҠж јиҗЁе°”гҖӢеҸІиҜ—зҡ„жҖ§иҙЁгҖҒеҺҶеҸІиғҢжҷҜгҖҒиүәжңҜзү№зӮ№гҖҒйғЁз« з»“жһ„гҖҒзүҲжң¬жғ…еҶөе’Ңж јиҗЁе°”иҝҷдёҖеҺҶеҸІдәәзү©зҡ„зңҹе®һжҖ§иҝӣиЎҢдәҶз ”з©¶гҖӮ

жңҖж—©д»Ҙжұүж–Үд»Ӣз»ҚгҖҠж јиҗЁе°”гҖӢ

1776е№ҙпјҢдҝ„еӣҪж—…иЎҢ家帕жӢүиҺұж–ҜеңЁи’ҷеҸӨж—…иЎҢж—¶еҸ‘зҺ°дәҶгҖҠж јиҗЁе°”гҖӢпјҢйҒӮе°ҶиҝҷдёӘж•…дәӢд»Ӣз»ҚеҲ°дәҶдҝ„еӣҪгҖӮ1836е№ҙз”ұж–ҪеҜҶзү№д»Һи’ҷеҸӨж–Үжң¬зҝ»иҜ‘зҡ„第дёҖжң¬гҖҠж јж–Ҝ(иҗЁ)е°”зҺӢдј гҖӢиҜ‘жң¬еңЁдҝ„еӣҪеңЈеҪјеҫ—е ЎеҮәзүҲгҖӮз”ұдәҺз§Қз§ҚеҺҹеӣ пјҢжҲ‘еӣҪиҷҪ然早еңЁ1716е№ҙе°ұеҮәзүҲиҝҮи’ҷеҸӨж–ҮеҲ»жң¬зҡ„гҖҠж јж–Ҝе°”еҸҜжұ—дј гҖӢпјҢдҪҶзӣҙеҲ°дёҠдё–зәӘдәҢдёүеҚҒе№ҙд»ЈеүҚпјҢжҲ‘еӣҪеҶ…ең°зҡ„еӯҰжңҜз•ҢиҝҳеҜ№гҖҠж јиҗЁе°”гҖӢеҚҒеҲҶйҷҢз”ҹгҖӮзӣҙеҲ°1930е№ҙд»»д№ғејәйҰ–ж¬Ўе°Ҷе…¶иҜ‘дёәжұүж–ҮпјҢд»Ӣз»ҚдәҺеҶ…ең°пјҢеӣҪеҶ…з ”з©¶иҖ…жүҚејҖе§Ӣе…іжіЁиҝҷйғЁеҸІиҜ—гҖӮ

1929е№ҙеӨҸеҲ°1930е№ҙжҳҘпјҢеңЁеҚ—е……дёӯеӯҰж•ҷжҺҲеӣӣе·қд№ЎеңҹеҸІзҡ„д»»д№ғејәпјҢеҸ—е·қеә·иҫ№йҳІжҖ»жҢҮжҢҘеҲҳж–Үиҫүд№ӢйӮҖжқҘеҲ°иҘҝеә·ең°еҢәпјҢе…ҲеҗҺиҖғеҜҹдәҶжіёе®ҡгҖҒеә·е®ҡгҖҒдё№е·ҙгҖҒйҒ“еӯҡгҖҒзӮүйңҚгҖҒз”ҳеӯңгҖҒж–°йҫҷгҖҒзҗҶеЎҳгҖҒд№үж•ҰгҖҒе·ҙеЎҳгҖҒйӣ…жұҹзӯүеҺҝгҖӮеҺҶж—¶1е№ҙпјҢд»–е·Іи®°еҪ•жңүж•°еҚҒдёҮеӯ—зҡ„第дёҖжүӢиө„ж–ҷгҖӮд»»д№ғејәе°Ҷе…¶ж•ҙзҗҶжҲҗж–ҮпјҢеҲҶ300жқЎпјҢд»Һ1930е№ҙ5жңҲиө·йҷҶз»ӯеңЁгҖҠеӣӣе·қж—ҘжҠҘгҖӢеүҜеҲҠзҷ»иҪҪгҖӮе…¶дёӯпјҢ118жқЎж Үйўҳдёә“иӣ®дёүеӣҪ”пјҢ119жқЎж Үйўҳдёә“иӣ®дёүеӣҪдёҫдҫӢ”гҖӮеүҚиҖ…дёәд»Ӣз»Қ“иӣ®дёүеӣҪ”(еҚігҖҠж јиҗЁе°”зҺӢдј гҖӢ)жөҒиЎҢжғ…еҶөпјҢжҢҮеҮәе…¶дёәи—Ҹж—Ҹж°‘й—ҙеҚҒеҲҶжөҒиЎҢзҡ„дёҖз§Қ“жңүе”ұиҜҚ”зҡ„ж–ҮеӯҰиүәжңҜпјҢ“еҶ…е®№дёҺгҖҠдёүеӣҪжј”д№үгҖӢж— ж¶ү”гҖӮеҗҺиҖ…жҳҜд»–жЁЎжӢҹиҜҙе”ұиҖ…иҜӯи°ғпјҢз”Ёжұүж–Үзҝ»иҜ‘зҡ„дёҖж®өгҖҠж јиҗЁе°”гҖӢпјҢеҶ…е®№еҸ–иҮӘгҖҠж јиҗЁе°”гҖӢдёӯзҡ„гҖҠйҷҚдјҸеҰ–йӯ”гҖӢдёҖз« гҖӮиҝҷдёӨжқЎж–Үеӯ—жҖ»е…ұд»…2000еӨҡеӯ—пјҢдҪҶеҚҙжҳҜжҲ‘еӣҪжңҖж—©д»Ҙжұүж–Үд»Ӣз»ҚгҖҠж јиҗЁе°”гҖӢзҡ„ж–Үз« е’Ң第дёҖзҜҮгҖҠж јиҗЁе°”гҖӢжұүиҜ‘жң¬гҖӮ

е…ідәҺиҝҷдёӨжқЎж–Үеӯ—зҡ„жқҘеҺҶпјҢиҝҳжңүдёҖж®өдҪіиҜқгҖӮ1929е№ҙз§ӢпјҢд»»д№ғејәжқҘеҲ°ж–°йҫҷпјҢж·ұж„ҹе…¶ең°ж°‘йЈҺзӢ¬зү№пјҢе°ұеңЁжӯӨеҒңз•ҷ3дёӘеӨҡжңҲгҖӮйҡҸзқҖиҖғеҜҹзҡ„йҖҗжёҗж·ұе…ҘпјҢд»–еҜ№еә·е·ҙеӨ§ең°дә§з”ҹдәҶејәзғҲзҡ„зҲұжҒӢпјҢдәҺжҳҜпјҢеёҢжңӣеҜ»жүҫдёҖдёӘи—Ҹж—ҸеҰ»еӯҗдҪңдёәиҮӘе·ұдәӢдёҡе’Ңз”ҹжҙ»дјҙдҫЈзҡ„ж„ҝжңӣ油然иҖҢз”ҹгҖӮжҒ°еҘҪеңЁж–°йҫҷжңҹй—ҙпјҢд»–еҗ¬иҜҙиҜҘеҺҝдёҠзһ»еӨҙдәәеӨәеҗүйғҺеҠ 家зҡ„3дёӘеҘіе„ҝеқҮзҫҺиІҢиҒӘж…§пјҢзІҫйҖҡи—Ҹж–ҮгҖӮдәҺжҳҜе°ұиҜ·дәәеҒҡеӘ’пјҢдёҠй—ЁжұӮдәІгҖӮеҪ“ж—¶еӨәеҗүйғҺеҠ зҡ„дёӨдёӘдәІз”ҹеҘіе·Іе«ҒпјҢеҸӘжңү收养зҡ„еӨ–з”ҘеҘізҪ—зҸ йқ’жҺӘжңӘе©ҡпјҢйҒӮд»ҘзҪ—зҸ йқ’жҺӘи®ёй…Қд»»д№ғејәгҖӮе©ҡзӨјжңҹй—ҙйҷӨдёҫиЎҢиөӣ马гҖҒи·ій”…еә„еӨ–пјҢиҝҳжңүдёҖйЎ№жҙ»еҠЁе°ұжҳҜиҜҙе”ұгҖҠж јиҗЁе°”гҖӢпјҢиҜҙе”ұиҖ…еҚіеӨәеҗүйғҺеҠ зҡ„й•ҝеҘіеҚҙжў…еҚ“зҺӣгҖӮжҜҸеӨ©й»„жҳҸеҗҺпјҢиҙәдәІзҡ„дәә们йғҪиҰҒжҢӨеқҗеңЁеҜЁе»ҠдёҠпјҢзӯүеҖҷеҘ№иҜҙе”ұгҖҠж јиҗЁе°”гҖӢгҖӮд»»д№ғејәеӣ и—ҸиҜӯжңӘйҖҡпјҢеҸӘеҸ‘зҺ°еҗ¬дј—еҰӮйҶүеҰӮз—ҙпјҢеҚҒеҲҶжҠ•е…ҘгҖӮеҗҺжқҘд»–иҜ·еҲ°дёҖдҪҚйҖҡдәӢпјҲзҝ»иҜ‘пјүеңЁзҺ°еңәйҖҗеҸҘзҝ»иҜ‘пјҢжүҚж„Ҳеҗ¬ж„Ҳи§үжңүи¶ЈгҖӮдәҺжҳҜе°ҶйҖҡдәӢжүҖиҜ‘и®°дёӢпјҢиҖғиҷ‘еҲ°еҶ…ең°дәәеҜ№иҝҷдёҖеҸІиҜ—иҝҳеҚҒеҲҶйҷҢз”ҹпјҢд»–еңЁзҝ»иҜ‘дёӯе°Ҷе”ұиҜҚеқҮжҢүжұүиҜӯйҹөеҫӢиҜ‘еҮәпјҢдҪҝе…¶жҠјйҹөдёҠеҸЈгҖӮжҲ‘еӣҪ第дёҖзҜҮгҖҠж јиҗЁе°”гҖӢзҡ„жұүиҜ‘пјҢе°ұиҝҷж ·еңЁиҝҷдёҖи—ҸжұүиҒ”姻зҡ„дҪіиҜқдёӯиҜһз”ҹгҖӮ

жүҫеҲ°еІӯ·ж јиҗЁе°”зҺӢж•…йҮҢ

究з«ҹеҺҶеҸІдёҠжңүжІЎжңү“ж јиҗЁе°””иҝҷдёӘдәәзү©е‘ўпјҹеҰӮжһңжңүзҡ„иҜқпјҢйӮЈд»–еҸҲз”ҹдәҺдҪ•еӨ„пјҢй•ҝдәҺдҪ•ж–№пјҢжҳҜд»Җд№Ҳж—¶д»Јзҡ„дәәе‘ўпјҹзңҹе®һзҡ„“ж јиҗЁе°””дёҺеҸІиҜ—дёӯзҡ„“ж јиҗЁе°”зҺӢ”еҸҲжңүд»Җд№ҲејӮеҗҢпјҹеңЁеҸ‘жҺҳгҖҠж јиҗЁе°”гҖӢзүҲжң¬зҡ„еҗҢж—¶пјҢд»»д№ғејәејҖе§ӢиҝӣиЎҢиҝҷдёҖж–№йқўзҡ„з ”з©¶гҖӮ

1936е№ҙпјҢд»»д№ғејәиў«д»»е‘ҪдёәиҘҝеә·е»әзңҒ委е‘ҳдјҡ委е‘ҳпјҢеҶҚж¬Ўе…Ҙеә·пјҢеҫ—д»Ҙе№ҝжіӣ收йӣҶжңүе…ігҖҠж јиҗЁе°”гҖӢзҡ„зүҲжң¬гҖҒиө„ж–ҷгҖӮе°Өе…¶жҳҜд»–жӢ…д»»иҘҝеә·зңҒйҖҡеҝ—йҰҶзӯ№е»әдё»д»»еҗҺпјҢз§ҜжһҒеҮҶеӨҮ编撰第дёҖйғЁгҖҠиҘҝеә·йҖҡеҝ—гҖӢпјҢеҫҒйӣҶеҲ°еӨ§йҮҸи—ҸгҖҒжұүж–Үзҡ„ж–ҮзҢ®иө„ж–ҷгҖӮе…¶дёӯпјҢжңүдёҚе°‘е…ідәҺж јиҗЁе°”жҙ»еҠЁдёҺйҒ—иҝ№зҡ„и®°иҪҪгҖӮеңЁи—Ҹж—Ҹе®—ж•ҷеҸІд№ҰдёҠпјҢи®°иҪҪжңүеҘҪеҮ дёӘ“ж јиҗЁе°””пјҢеҰӮеҶІ·ж јиҗЁе°”гҖҒеҢ—ж–№ж јиҗЁе°”зӯүзӯүпјҢйӮЈд№ҲпјҢеҸІиҜ—дёӯ“ж јиҗЁе°”зҺӢ”зҡ„еҺҹеһӢжҳҜи°Ғе‘ўпјҹд»–йҖҡиҝҮж–ҮзҢ®з ”究пјҢеҸ‘зҺ°еҫ·ж јең°еҢәжһ—и‘ұеңҹеҸёеҺҹдёәеә·еҢәеҢ—йғЁдёҖеӨ§йғЁеӣҪпјҢе…ғжҳҺж—¶д»ЈзӣӣжһҒдёҖж—¶гҖӮ“е…¶еӣҪз§°дёә‘жһ—’пјҢ‘и‘ұ’еӯ—д№Ӣд№үдёә‘家ж—Ҹ’”пјҢиҖҢиҝҷдёӘ“жһ—”дёҺгҖҠж јиҗЁе°”гҖӢдёӯзҡ„“еІӯ”еңЁи—Ҹж–ҮдёӯжҳҜеҗҢдёҖеӯ—пјҢз”ұжӯӨиҜҒжҳҺ“жһ—еӣҪ”еҚіжҳҜ“еІӯеӣҪ”пјҢжҳҜеҗҢдёҖең°еҗҚгҖӮд»–з”ұжӯӨжҺЁзҹҘжһ—и‘ұеңҹеҸёе®¶ж—Ҹеә”дёҺгҖҠж јиҗЁе°”гҖӢдёӯзҡ„дё»дәәе…¬жңүдёҖе®ҡзҡ„жёҠжәҗгҖӮдҪҶз”ұдәҺз§Қз§ҚеҺҹеӣ пјҢд»–зҡ„еҫ·ж јд№ӢиЎҢиҝҹиҝҹжңӘиғҪеҰӮж„ҝгҖӮ

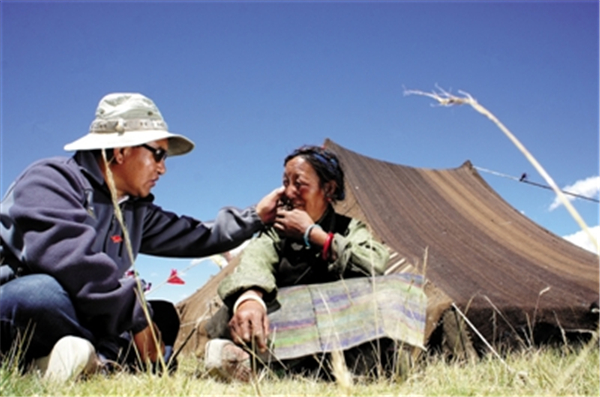

1942е№ҙпјҢд»»д№ғејәжӢ…д»»еҚҺиҘҝеҚҸе’ҢеӨ§еӯҰзӨҫдјҡеӯҰзі»ж•ҷжҺҲе…јеҚҺиҘҝиҫ№з–Ҷз ”з©¶жүҖз ”з©¶е‘ҳеҗҺпјҢз«ӢеҚідёҺжқҺе®үе®…ж•ҷжҺҲдёҖиө·пјҢз»„з»ҮдёҖжү№еёҲз”ҹжҲҗз«ӢеҚҺиҘҝиҫ№з–ҶиҖғеҜҹеӣўпјҢдё“зЁӢиөҙеҫ·ж јиҝӣиЎҢиҖғеҜҹгҖӮеңЁеҫ·ж јжңҹй—ҙпјҢжқҺе®үе®…дё»иҰҒеҜ№еҫ·ж јзҡ„зӨҫдјҡдёҺдәәеҸЈиҝӣиЎҢе®һең°з ”究пјҢд»–еҲҷзқҖйҮҚеҜ№еҫ·ж јеңҹеҸёгҖҒжһ—и‘ұеңҹеҸёиҝӣиЎҢиҖғеҜҹз ”з©¶гҖӮеңЁиҝҷйҮҢпјҢд»–зңӢеҲ°дәҶгҖҠеҫ·ж јеңҹеҸёдё–и°ұгҖӢе’ҢгҖҠжһ—и‘ұеңҹеҸёе®¶и°ұгҖӢпјҢеҸ‘зҺ°дәҶжһ—и‘ұеңҹеҸёе®¶зҸҚи—Ҹзҡ„гҖҠж јиҗЁе°”гҖӢжүӢжҠ„жң¬дёҺжңЁеҲ»жңЁпјҢиҖғеҜҹдәҶйӣ„еққ(д»ҠйҳҝйЎ»)ж јиҗЁе°”иҜһз”ҹең°е’ҢеҜҹеҜҹ(еҸүеҸү)еҜәж јиҗЁе°”зҺӢеәҷпјҢ并д»ҺеҪ“ең°жҙ»дҪӣгҖҒе–Үеҳӣе’ҢиҖҒдәәеҸЈдёӯеҗ¬еҲ°дәҶи®ёеӨҡжңүе…іеІӯеӣҪдёҺеІӯ·ж јиҗЁе°”зҡ„дј иҜҙгҖӮд»–иҝҳд»ҺжӯЈеңЁеҫ·ж јз«№еәҶеҜәиҝӣдҝ®зҡ„жқҺйүҙй“ӯе…Ҳз”ҹеӨ„пјҢеҫ—еҲ°и®ёеӨҡеҪ“ең°жңүе…іеІӯеӣҪзҡ„жҺҢж•…е’Ңи—Ҹж–Үиө„ж–ҷгҖӮ

иҝ”еӣһжҲҗйғҪеҗҺпјҢд»»д№ғејәеҸҲжҹҘйҳ…дәҶи®ёеӨҡжұүгҖҒи—Ҹж–ҮеҸІж–ҷпјҢеҜ№гҖҠж јиҗЁе°”гҖӢж–Үжң¬е’ҢжұүгҖҒи—ҸеҸІж–ҷиҝӣиЎҢжҜ”иҫғз ”з©¶гҖӮ1944е№ҙиҮі1945е№ҙпјҢд»–зӣёз»§еҸ‘иЎЁдәҶгҖҠе…ідәҺ“и—ҸдёүеӣҪ”зҡ„еҲқжӯҘд»Ӣз»ҚгҖӢгҖҒгҖҠе…ідәҺ“и—ҸдёүеӣҪ”гҖӢе’ҢгҖҠе…ідәҺж јиҗЁе°”еҲ°дёӯеӣҪзҡ„ж•…дәӢгҖӢзӯү3зҜҮи®әж–ҮпјҢеңЁжҲ‘еӣҪеӣҪеҶ…第дёҖж¬Ўиҫғе…Ёйқўең°гҖҒзі»з»ҹең°еҜ№гҖҠж јиҗЁе°”гҖӢеҸІиҜ—иҝӣиЎҢдәҶз ”з©¶пјҢиў«и§ҶдёәжҲ‘еӣҪгҖҠж јиҗЁе°”гҖӢз ”з©¶зҡ„еҘ еҹәд№ӢдҪңгҖӮ

еңЁиҝҷ3зҜҮи‘—еҗҚзҡ„и®әж–ҮдёӯпјҢд»–иҜҰз»Ҷең°еү–жһҗдәҶгҖҠж јиҗЁе°”гҖӢеҸІиҜ—зҡ„жҖ§иҙЁпјҢи®Өе®ҡдәҶгҖҠж јиҗЁе°”гҖӢжҳҜдёҖйғЁи—Ҹж—Ҹ“иҜ—еҸІ”пјҢи®әиҜҒдәҶеҺҶеҸІдёҠе®һжңүж јиҗЁе°”е…¶дәәпјҢеҸӘдёҚиҝҮеңЁеҸІиҜ—дёӯд»Ҙе…¶дәәдёәеҺҹеһӢпјҢдҪңдәҶиүәжңҜеӨёеј е’ҢзҘһеҢ–гҖӮд»–зә й©ідәҶж јиҗЁе°”еҚіе…ізҫҪзҡ„и°¬иҜҙпјҢеҲҶжһҗдәҶе°ҶгҖҠж јиҗЁе°”гҖӢиҜҙжҲҗжҳҜгҖҠи—ҸдёүеӣҪгҖӢзҡ„еҺҹеӣ пјҢжҢҮеҮәе…¶“дёҺгҖҠдёүеӣҪжј”д№үгҖӢжҜ«ж— е…ізі»”гҖӮд»–и°ғжҹҘеҲ°еҪ“ж—¶жөҒдј зҡ„еҸІиҜ—е·ІдёҚе°‘дәҺ25йғЁпјҢ并еҜ№е…¶дёӯl9йғЁзҡ„еҶ…е®№еҲҶеҲ«дҪңдәҶд»Ӣз»ҚпјҢеҜ№еҸІиҜ—еј•дәәе…Ҙиғңзҡ„иүәжңҜзү№иүІгҖҒе®ЎзҫҺд»·еҖјгҖҒиҜӯиЁҖйӯ…еҠӣгҖҒж•ҷиӮІдҪңз”ЁиҝӣиЎҢдәҶж·ұеҲ»зҡ„еҲҶжһҗпјҢз»ҷдәҲдәҶеҫҲй«ҳзҡ„иҜ„д»·гҖӮд»–зҡ„иҝҷдәӣи®әиҝ°дёҚд»…е…Ёйқўең°е°ҶгҖҠж јиҗЁе°”гҖӢеҸІиҜ—д»Ӣз»ҚдәҺеӣҪеҶ…еӨ–пјҢеҜ№ејҳжү¬иҝҷйғЁеҸІиҜ—зҡ„ж°‘ж—ҸжҖ§е’Ңж–ҮеҢ–д»·еҖјиө·еҲ°дәҶе·ЁеӨ§дҪңз”ЁпјҢиҖҢдё”д»–жүҖжҸҗеҮәзҡ„дёҖзі»еҲ—и®әзӮ№е’ҢиҖғжҚ®пјҢдёәгҖҠж јиҗЁе°”гҖӢз ”з©¶еҘ е®ҡдәҶеҹәзЎҖпјҢејҖжӢ“дәҶж–№еҗ‘пјҢжҲҗдёәжҲ‘еӣҪ“ж јеӯҰ”з ”з©¶еҸІдёҠзҡ„йҮҚиҰҒйҮҢзЁӢзў‘гҖӮ