гҖҖгҖҖвҖңеҘ№дјјй”Ұжұҹз•”зҡ„жҹ”жҹіпјҢжё©жҹ”жңүжғ…пјӣиӢҘеҶ°еұұдёҠзҡ„йӣӘиҺІпјҢеқҡжҜ…й«ҳжҙҒгҖӮжң¬жҳҜз№ҒеҚҺйғҪеёӮејұеҘіеӯҗпјҢеҸӘеӣ еҒ¶з„¶зҡ„и—ҸеҢәиЎҢжӢЁеҠЁдәҶзҲұзҡ„зҗҙејҰпјҢеҘ№жҜ…然ж»һз•ҷеҒҸеғ»иҚ’еҮүең°пјҢж”Ҝж•ҷдёүе№ҙж•ҙвҖҰвҖҰвҖқ

гҖҖгҖҖ2007е№ҙ11жңҲ18ж—ҘпјҢжҲҗйғҪеёӮзҹіе®ӨиҒ”дёӯеҚҒе‘Ёе№ҙеәҶе…ёдёҠпјҢдёҖдҪҚ34еІҒзҡ„жҷ®йҖҡеҘіж•ҷеёҲиҺ·еҫ—дәҶиҝҷж ·зҡ„иөһиӘүпјҢеҪ“йҖүдёәвҖңж„ҹеҠЁиҒ”дёӯеҚҒеӨ§дәәзү©вҖқд№ӢдёҖгҖӮ

гҖҖгҖҖеҘ№е°ұжҳҜжҜ•дёҡдәҺеӣӣе·қйҹід№җеӯҰйҷўгҖҒжӣҫеңЁзҹіе®ӨиҒ”дёӯжү§ж•ҷ12е№ҙзҡ„еҘіж•ҷеёҲи°ўжҷ“еҗӣгҖӮ2003е№ҙпјҢеҘ№еёҰзқҖе№ҙд»…3еІҒзҡ„еҘіе„ҝпјҢеҲ°500е…¬йҮҢеӨ–зҡ„з”ҳеӯңе·һеә·е®ҡеҺҝеЎ”е…¬д№Ўзҡ„вҖңиҘҝеә·зҰҸеҲ©еӯҰж ЎвҖқж”Ҝж•ҷгҖӮ2006е№ҙ8жңҲпјҢдёҖеә§дҪҚзҪ®жӣҙеҒҸиҝңгҖҒжқЎд»¶жӣҙиү°иӢҰзҡ„еӯҰж ЎвҖңжңЁйӣ…зҘ–еәҶвҖқеҲӣеҠһдәҶпјҢеҘ№дё»еҠЁеүҚеҫҖеҪ“иө·дәҶи—Ҹж—ҸеЁғеЁғ们зҡ„иҖҒеёҲгҖҒ家й•ҝз”ҡиҮіжҳҜдҝқе§ҶгҖӮд»Ҡе№ҙ2жңҲпјҢеҘ№з”ҡиҮіжҠҠе·ҘдҪңе…ізі»иҪ¬еҲ°еә·е®ҡеҺҝпјҢ并表зӨәвҖңдёҖиҫҲеӯҗе‘ҶеңЁиҝҷе„ҝгҖӮвҖқ

гҖҖгҖҖж”ҫејғжӣҫеңЁз№ҒеҚҺйғҪеёӮдёӯзҡ„дёҖеҲҮпјҢж·Ўе®ҡд»Һе®№ең°е®ү家йӣӘеұұдёӢпјҢи°ўжҷ“еҗӣдёҚеҗҢдәҺеёёдәәеёёзҗҶзҡ„дәәз”ҹиҝҪжұӮпјҢеј•иө·дәҶжҲ‘们зҡ„е…іжіЁгҖӮд»Һ11жңҲ21ж—ҘеҲ°27ж—ҘпјҢеңЁж•ҙж•ҙ7еӨ©зҡ„йҮҮи®ҝдёӯпјҢжң¬жҠҘи®°иҖ…иҝ‘и·қзҰ»ж„ҹеҸ—еҲ°дәҶеҘ№йӮЈйў—й«ҳжҙҒзҫҺдёҪзҡ„еҝғгҖӮ

гҖҖгҖҖжңүдәәиҜҙпјҢеҘ№е°ұеғҸй«ҳеҺҹдёҠзҡ„ж јжЎ‘иҠұпјҢз§Ҷз»Ҷз“Је°ҸпјҢзңӢдёҠеҺ»ејұдёҚзҰҒйЈҺзҡ„ж ·еӯҗпјҢеҸҜйЈҺж„ҲзӢӮпјҢе®ғиә«ж„ҲжҢәпјӣйӣЁж„Ҳжү“пјҢе®ғеҸ¶ж„Ҳзҝ пјӣеӨӘйҳіж„Ҳжҷ’пјҢе®ғејҖеҫ—ж„ҲзҒҝзғӮгҖӮ

гҖҖгҖҖйӣӘеұұи„ҡдёӢ жңүдҪҚжҲҗйғҪеҘіж•ҷеёҲ

гҖҖгҖҖвҖңжҳҜиҝҷйҮҢзҡ„зәҜеҮҖеҗёеј•дәҶжҲ‘гҖӮеӨ©ж°ёиҝңиҝҷд№Ҳи“қпјҢеӯ©еӯҗжҳҜйӮЈд№Ҳзҡ„е°Ҡ敬иҖҒеёҲпјҢеҜ№зҹҘиҜҶзҡ„жёҙжңӣжҳҜйӮЈд№Ҳзҡ„ејәзғҲвҖҰвҖҰжҲ‘жҳҜзҲұдёҠдәҶиҝҷдёӘең°ж–№пјҢзҲұдёҠдәҶиҝҷйҮҢзҡ„еӯ©еӯҗвҖқ

гҖҖгҖҖеә·е®ҡеҺҝеЎ”е…¬д№ЎеӨҡйҘ¶е№Ізӣ®жқ‘пјҢи·қжҲҗйғҪзәҰ500е…¬йҮҢпјҢжө·жӢ”4100зұігҖӮ

гҖҖгҖҖ11жңҲ22ж—ҘпјҢеңЁжҲҗйғҪиҝҳжҳҜжҡ–йҳійў‘еҮәзҡ„ж—¶еҖҷпјҢеЎ”е…¬иҚүеҺҹж·ұеӨ„зҡ„еӨҡйҘ¶е№Ізӣ®жқ‘пјҢиҝҺжқҘеҸҲдёҖеңәеӨ§йӣӘпјҢеӨ©ең°иҢ«иҢ«дёҖзүҮгҖӮеңЁз»Ҳе№ҙз§ҜйӣӘзҡ„йӣ…е§ҶзҘһеұұжҖҖжҠұдёӯпјҢдёҖдёӘеұұеҠҝе№іеқҰзҡ„еұұеқЎдёҠпјҢеӣӣжҺ’зҡ„жҙ»еҠЁжҲҝеұӢе’ҢдёҖйЎ¶зҷҪиүІеёҗзҜ·еҖҡеҠҝиҖҢе»әпјҢиҝҷе°ұжҳҜеә·е®ҡжңҖеӨ§зҡ„еҜ„е®ҝеӯҰж ЎвҖңжңЁйӣ…зҘ–еәҶвҖқз®ҖеҚ•зҡ„ж ЎиҲҚгҖӮ

гҖҖгҖҖж—¶й’ҲжҢҮеҗ‘жё…жҷЁ6зӮ№пјҢзү§ж°‘家зҡ„зүҰзүӣйғҪиҝҳеңЁзқЎзқҖи§үпјҢжңҖдёӢдёҖжҺ’жҲҝеӯҗзӘ„зӘ„зҡ„зӘ—жҲ·йҮҢе·Із»ҸйҖҸеҮәдәҶзҒҜе…үгҖӮ120еҸ·еҘіж•ҷеёҲеҜқе®Өзҡ„й—ЁеҲҡдёҖејҖпјҢеӨ№зқҖйӣӘиҠұзҡ„еҜ’йЈҺе°ұдёҖиӮЎи„‘е„ҝең°й’»дәҶиҝӣеҺ»гҖӮ

гҖҖгҖҖиҚүеҺҹеҶ¬еӯЈзҡ„йЈҺеҗ№еҫ—зҡ®иӮӨз”ҹз–јгҖӮеұӢеӯҗйҮҢзҡ„5дҪҚеҘіиҖҒеёҲжң¬жғіеҲ·зүҷпјҢеҸҜеҮүж°ҙеңЁжҳЁжҷҡеҸҲиў«еҶ»жҲҗдәҶеҶ°з–ҷзҳ©пјҢеҸӘеҫ—дҪңзҪўгҖӮеҘіиҖҒеёҲйҖҗдёҖиө°еҮәй—ЁжқҘпјҢи°ўжҷ“еҗӣдёҚеҫ—дёҚзј©зҙ§дәҶи„–еӯҗпјҢдёӢж„ҸиҜҶең°з”ЁжүӢжүҜдҪҸзәўиүІзҫҪз»’жңҚзҡ„иЎЈйўҶпјҢиҝҷи®©иә«й«ҳдёҚиҝҮ1зұі6зҡ„еҘ№жҳҫеҫ—жӣҙзҳҰе°ҸгҖӮ

гҖҖгҖҖеҗғиҝҮйҰ’еӨҙе’ҢзЁҖйҘӯпјҢи°ўжҷ“еҗӣеҫ„зӣҙжңқеұұеқЎжңҖдёҠйӮЈжҺ’жҙ»еҠЁжҲҝиө°еҺ»гҖӮйӣ¶дёӢ7гҖҒ8еәҰзҡ„дҪҺжё©пјҢеҶ°йңңж—©е°ұе°Ҷжө…иҚүең°иЈ№еҫ—еқҡзЎ¬ж»‘жәңпјҢжҜҸдёҖж¬ЎдёӢи„ҡйғҪеҫ—еҫҲе°ҸеҝғгҖӮ

гҖҖгҖҖ6пјҡ30пјҢж—©иҮӘд№ зҡ„иҜҫй“ғеҲҡе“ҚиҝҮпјҢи°ўжҷ“еҗӣе°ұз«ҷеңЁдәҶж•ҷе®ӨйҮҢгҖӮдёүе№ҙзә§дёҖзҸӯе’Ңзү№ж®ҠзҸӯзӣёйӮ»пјҢ70еӨҡдёӘеӯ©еӯҗжҳҜеҘ№зҡ„еӯҰз”ҹгҖӮвҖңж јжӢүпјҒж јжӢүпјҒпјҲи—ҸиҜӯпјҡиҖҒеёҲеҘҪпјүвҖқеЁғеЁғ们иө°иҝҮеҘ№иә«иҫ№пјҢйғҪиҪ»еЈ°ең°й—®еҖҷгҖӮеҪ“еұұеқЎдёӢж—©иө·зҡ„зү§ж°‘жү“ејҖзүҰзүӣеңҲзҡ„ж …ж ҸпјҢвҖңжңЁйӣ…зҘ–еәҶвҖқж•ҷе®ӨйҮҢзҡ„жң—жң—иҜ»д№ҰеЈ°пјҢе·Іиў«еӨ§йЈҺеёҰеҮәеҘҪиҝңдәҶгҖӮ

гҖҖгҖҖеҺ»е№ҙ8жңҲ1ж—ҘпјҢдҪңдёәеә·е®ҡеҺҝ第дёҖеә§еҜ„е®ҝеҲ¶еӯҰж ЎпјҢдёәиҙ«еӣ°еӨұеӯҰеЁғеЁғиҖҢеҲӣе»әзҡ„вҖңжңЁйӣ…зҘ–еәҶвҖқиҜһз”ҹеңЁиҝҷеұұеҮ№йҮҢгҖӮдёҖе№ҙеӨҡиҝҮеҺ»пјҢе®ғе·Із»ҸжҲҗдёәдәҶеә·е®ҡеҺҝжңҖеӨ§зҡ„еҜ„е®ҝеҲ¶еӯҰж ЎпјҢ600дёӘ7еІҒеҲ°20еІҒзҡ„зү§ж°‘еӯҗеҘіеңЁиҝҷйҮҢеӯҰд№ е°ҸеӯҰиҜҫзЁӢгҖӮеЎ”е…¬иҚүеҺҹең°е№ҝдәәзЁҖпјҢеғҸеҹҺйҮҢеӯ©еӯҗжҜҸеӨ©дёҠдёӢеӯҰжҳҜж №жң¬дёҚеҸҜиғҪзҡ„пјҢдёҺе…¶иҜҙжҳҜеӯҰж ЎпјҢдёҚеҰӮиҜҙвҖңжңЁйӣ…зҘ–еәҶвҖқжҳҜдёҖдёӘ家пјҢеЁғеЁғ们зҡ„еҗғе–қжӢүж’’зқЎпјҢиҖҒеёҲ们йғҪеҫ—з…§ж–ҷзқҖгҖӮи°ўжҷ“еҗӣе’Ң62дҪҚж•ҷиҒҢе‘ҳе·ҘжҳҜиҖҒеёҲпјҢжҳҜ家й•ҝпјҢжӣҙеғҸдҝқе§ҶгҖӮ

гҖҖгҖҖеӯҰж Ўзҡ„иҖҒеёҲйҮҢпјҢи°ўжҷ“еҗӣжҳҜжңҖзү№ж®Ҡзҡ„гҖӮ1991е№ҙеҘ№д»Һ家乡еӨ§з«№иҖғе…Ҙеӣӣе·қйҹід№җеӯҰйҷўпјҢ1995е№ҙжҜ•дёҡеҗҺеҲҶеҲ°жҲҗйғҪзҹіе®ӨиҒ”дёӯд»»йҹід№җиҖҒеёҲгҖӮ2003е№ҙеҘ№зӘҒ然ж”ҫејғдјҳеҺҡзҡ„еҫ…йҒҮе’Ңе·ҘдҪңжқЎд»¶пјҢеёҰзқҖе№ҙд»…3еІҒзҡ„еҘіе„ҝжқҘеҲ°еЎ”е…¬вҖңиҘҝеә·зҰҸеҲ©еӯҰж ЎвҖқж”Ҝж•ҷпјҢеҪ“иө·дәҶеӯӨе„ҝ们зҡ„иҖҒеёҲгҖӮеҺ»е№ҙпјҢи°ўжҷ“еҗӣеҸҲдё»еҠЁжқҘеҲ°жқЎд»¶жӣҙдёәиү°иӢҰзҡ„вҖңжңЁйӣ…зҘ–еәҶвҖқеӯҰж ЎгҖӮд»Ҡе№ҙ2жңҲпјҢи°ўжҷ“еҗӣе°Ҷе·ҘдҪңе…ізі»и°ғиҮіеә·е®ҡеҺҝж•ҷиӮІеұҖпјҢжҲҗдёәвҖңжңЁйӣ…зҘ–еәҶвҖқзҡ„дёҖеҗҚе…¬еҠһж•ҷеёҲгҖӮ

гҖҖгҖҖдҝқз•ҷе·ҘдҪңе…ізі»пјҢжӢҝеҺҹеҚ•дҪҚе·Ҙиө„пјҢдёҖж ·еҸҜд»Ҙ继з»ӯж”Ҝж•ҷпјҢи°ўжҷ“еҗӣвҖңдёҚз•ҷеҗҺи·ҜвҖқзҡ„дёҫеҠЁи®©ж—ҒдәәеҫҲйҡҫзҗҶи§ЈпјҢвҖңиҒ”дёӯзҡ„йўҶеҜјд№ҹеҫҲзҗҶи§ЈжҲ‘гҖҒж”ҜжҢҒжҲ‘пјҢдҪҶжҲ‘еҸҲе®іжҖ•дәҸж¬ дәҶиҒ”дёӯзҡ„еЁғеЁғпјҢжҠҠе…ізі»и°ғиҝҮжқҘе°ұе®үеҝғдәҶгҖӮвҖқ

гҖҖгҖҖдёүе№ҙзә§дёҖзҸӯе’Ңзү№ж®ҠзҸӯзҡ„еҘҪеӨҡеӯ©еӯҗйғҪиҝҳдёҚзҹҘйҒ“пјҢдёҺиҮӘе·ұжңқеӨ•зӣёеӨ„зҡ„и°ўиҖҒеёҲе…¶е®һжҳҜйҹід№җж•ҷеёҲеҮәиә«гҖӮд»ҺиҒ”дёӯеҲ°вҖңиҘҝеә·зҰҸеҲ©еӯҰж ЎвҖқпјҢеҶҚеҲ°вҖңжңЁйӣ…зҘ–еәҶвҖқпјҢи°ўжҷ“еҗӣеүҚеҗҺжӢ…д»»иҝҮз”ҹзү©иҖҒеёҲгҖҒж•°еӯҰиҖҒеёҲгҖҒеӣҫд№Ұз®ЎзҗҶе‘ҳе’Ңз”ҹжҙ»иҖҒеёҲгҖӮжҜҸдёҖж¬ЎеҸҳеҠЁпјҢи°ўжҷ“еҗӣйғҪеҫ—д»ҺеӨҙеӯҰиҝҮеҶҚжқҘгҖӮ

гҖҖгҖҖд»ҺжҲҗйғҪеҲ°еЎ”е…¬пјҢи°ўжҷ“еҗӣдёҚзҹҘеӨҡе°‘ж¬Ўиў«дәәй—®иө·пјҡдёәд»Җд№Ҳж”ҫејғжҲҗйғҪзҡ„дёҖеҲҮеҲ°йӣӘеұұжқҘпјҹвҖңжҳҜиҝҷйҮҢзҡ„зәҜеҮҖеҗёеј•дәҶжҲ‘гҖӮеӨ©ж°ёиҝңиҝҷд№Ҳи“қпјҢеӯ©еӯҗжҳҜйӮЈд№Ҳзҡ„е°Ҡ敬иҖҒеёҲпјҢеҜ№зҹҘиҜҶзҡ„жёҙжңӣжҳҜйӮЈд№Ҳзҡ„ејәзғҲпјҢжҲ‘жҳҜзҲұдёҠдәҶиҝҷдёӘең°ж–№пјҢзҲұдёҠдәҶиҝҷйҮҢзҡ„еӯ©еӯҗгҖӮвҖқ

гҖҖгҖҖи®©еҘ№жңҖеҲқжҺҘи§ҰеЎ”е…¬зҡ„дёҚжҳҜеҲ«дәәпјҢжӯЈжҳҜиҮӘе·ұзҡ„дёҲеӨ«вҖ”вҖ”вҖңиҘҝеә·зҰҸеҲ©еӯҰж ЎвҖқж—Ҙеёёе·ҘдҪңиҙҹиҙЈдәәиғЎеҝ гҖӮ

гҖҖгҖҖдёҲеӨ«и®ҫвҖңи®ЎвҖқ еҰ»еӯҗеҚғйҮҢж”Ҝж•ҷ

гҖҖгҖҖдёҖеҗҚ8дёӘжңҲеӨ§зҡ„з•ёеҪўеӯӨе„ҝиў«дәәжҠӣејғеңЁиҘҝеә·зҰҸеҲ©еӯҰж Ўй—ЁеҸЈпјҢеҲҡдёәеҘіе„ҝж–ӯеҘ¶зҡ„и°ўжҷ“еҗӣзңӢзқҖиҝҳеңЁиҘҒиӨ“дёӯзҡ„еӯӨе„ҝеҘҪдёҚеҝғз–јпјҢеҪ“еҚій»ҳй»ҳең°дёәеӯӨе„ҝе–ӮеҘ¶

гҖҖгҖҖзҰҸеҲ©еӯҰж Ўдҝ®е»әеңЁжё…жҫҲзҡ„еЎ”е…¬жІіиҫ№пјҢеӯҰж ЎеҚ ең°50еӨҡдә©пјҢеҢ…жӢ¬дёҖдёӘж“ҚеңәгҖҒдёҖдёӘзҜ®зҗғеңәе’ҢдёҖдёӘй’ўжһ¶йҳіе…үжЈҡгҖӮиҝҷйҮҢжҳҜз”ҳеӯңе·һ13дёӘеҺҝзҡ„жұүгҖҒи—ҸгҖҒеҪқгҖҒзҫҢеӣӣдёӘж°‘ж—Ҹ143еҗҚеӯӨе„ҝзҡ„ж ЎеӣӯпјҢд№ҹжҳҜ他们е®Ңе…Ёж„Ҹд№үдёҠзҡ„家гҖӮдёҖж—ҘдёүйӨҗпјҢиҖҒеёҲе’ҢеӯӨе„ҝйғҪжҳҜеңЁдёҖиө·зҡ„пјҢйҘӯиҸңжІЎжңүд»»дҪ•е·®ејӮгҖӮеҗғе®ҢйҘӯпјҢеӯ©еӯҗ们дјҡиҮӘи§үе°ҶжЎҢйқўе’Ңзў—зӯ·жё…жҙ—е№ІеҮҖгҖӮжІЎжңүжүҖи°“зҡ„еҮ зӮ№дёҖзәҝпјҢиғЎеҝ йҡҸж—¶йғҪеңЁж•ҙдёӘеӯҰж ЎвҖңжәңиҫҫвҖқзқҖгҖӮ

гҖҖгҖҖвҖңиҘҝеә·зҰҸеҲ©еӯҰж ЎвҖқжҳҜз”ҳеӯңе·һ第дёҖжүҖе…Ёе…Қиҙ№гҖҒеҜ„е®ҝеҲ¶зҡ„ж°‘еҠһзҰҸеҲ©еӯҰж ЎпјҢж—©еңЁ1997е№ҙеӯҰж ЎеҲӣеҠһд№ӢеүҚпјҢиғЎеҝ е°ұдәҶи§ЈеҲ°еЎ”е…¬жһҒе…¶еҢ®д№Ҹж•ҷиӮІиө„жәҗзҡ„жғ…еҶөпјҢвҖңеҪ“ж—¶е°ұжңүдәҶжғіеҲ°еЎ”е…¬еҪ“дёҖеҗҚеҝ—ж„ҝиҖ…зҡ„еҝөеӨҙгҖӮвҖқ

гҖҖгҖҖиғЎеҝ дёҺи°ўжҷ“еҗӣеңЁзҹіе®ӨиҒ”дёӯзӣёиҜҶзӣёзҹҘпјҢе°Ҫз®Ўж–°е©ҡж—¶дёӨдәәе°ұеҗҢз«ӢдёӢ вҖңеёҢжңӣиҝҷдёӘ家еҜ№е…¶д»–дәәжңүжүҖеё®еҠ©вҖқзҡ„еҝ—ж„ҝпјҢдҪҶиғЎеҝ еҫҲжё…жҘҡзҰ»ејҖи°ўжҷ“еҗӣеҲ°еЎ”е…¬ж„Ҹе‘ізқҖд»Җд№ҲгҖӮ

гҖҖгҖҖжӢ…еҝғи°ўжҷ“еҗӣдёҚеҗҢж„ҸпјҢ2000е№ҙеҘіе„ҝеҮәз”ҹеҗҺдёҚд№…пјҢиғЎеҝ еҲ»ж„Ҹе®үжҺ’дәҶдёҖж¬ЎвҖңеҚҒдёҖвҖқ家еәӯж—…иЎҢпјҢзӣ®зҡ„ең°е°ұжҳҜеЎ”е…¬гҖӮйӮЈеҮ еӨ©пјҢдёҖеҗҚ8дёӘжңҲеӨ§зҡ„з•ёеҪўеӯӨе„ҝиў«дәәжҠӣејғеңЁзҰҸеҲ©еӯҰж Ўй—ЁеҸЈпјҢеҲҡдёәеҘіе„ҝж–ӯеҘ¶зҡ„и°ўжҷ“еҗӣзңӢзқҖиҝҳеңЁиҘҒиӨ“дёӯзҡ„еӯӨе„ҝеҘҪдёҚеҝғз–јпјҢеҪ“еҚій»ҳй»ҳең°дёәеӯӨе„ҝе–ӮеҘ¶гҖӮ

гҖҖгҖҖж—…иЎҢз»“жқҹпјҢдёӨеҸЈеӯҗеңЁеӣһжҲҗйғҪзҡ„иҪҰдёҠд№…д№…жІүй»ҳпјҢиҪҰе°ұеҝ«й©¶еҮәзҷҪйӣӘзҡ‘зҡ‘зҡ„жҠҳеӨҡеұұпјҢиғЎеҝ зәўзқҖзңјеңҲеҶІи°ўжҷ“еҗӣиҜҙпјҡвҖңжҲ‘жғіжқҘгҖӮвҖқдјјд№Һе·ІеңЁйў„ж–ҷдёӯпјҢи°ўжҷ“еҗӣдёҖжҠҠжҠ“дҪҸдёҲеӨ«зҡ„жүӢпјҡвҖңдҪ жқҘеҗ§пјҢжҲ‘ж”ҜжҢҒдҪ гҖӮвҖқ

гҖҖгҖҖиҫһеҺ»еҢ–еӯҰж•ҷеёҲдёҖиҒҢпјҢиғЎеҝ д»Ҙеҝ—ж„ҝиҖ…иә«д»ҪеҲ°иҘҝеә·зҰҸеҲ©еӯҰж ЎеҪ“дәҶеҗҚж•°еӯҰиҖҒеёҲпјҢ300еӨҡе…ғз”ҹжҙ»иЎҘеҠ©жҳҜд»–жҜҸжңҲзҡ„жҠҘй…¬гҖӮдёҙеҲ«йӮЈеӨ©пјҢи°ўжҷ“еҗӣдёҖи·ҜжөҒзқҖжіӘжҠҠдёҲеӨ«йҖҒеҲ°еә·е®ҡжҠҳеӨҡеұұеҸЈгҖӮ

гҖҖгҖҖвҖңе’Ңд»–жҜ”пјҢжҲ‘е…¶е®һжҳҜдёӘдҫқиө–жҖ§еҫҲејәзҡ„дәәгҖӮвҖқи°ўжҷ“еҗӣ家дҪҸд№қйҮҢе ӨпјҢиғЎеҝ зҰ»ејҖеҗҺпјҢеҘ№еёёеёёеңЁжҷҡдёҠеҚҒдёҖдәҢзӮ№й•ҝйҖ”иҜқиҙ№дҫҝе®ңзҡ„ж—¶еҖҷпјҢи·‘еҲ°йҷ„иҝ‘е…¬з”Ёз”өиҜқдәӯз»ҷдёҲеӨ«жү“еҺ»з”өиҜқгҖӮжүҖжңүзҡ„еҒҮжңҹпјҢи°ўжҷ“еҗӣйғҪдјҡжңқеЎ”е…¬и·‘пјҢи·ҹзҰҸеҲ©еӯҰж Ўзҡ„еӯӨе„ҝ们жҺҘи§Ұи¶ҠжқҘи¶ҠеӨҡпјҢи°ўжҷ“еҗӣдә§з”ҹдәҶж— жҜ”ејәзғҲзҡ„ж„ҝжңӣпјҡеҲ°еЎ”е…¬еҺ»пјҒ

гҖҖгҖҖ2003е№ҙпјҢеёҰзқҖжүҚ3еІҒзҡ„е°ҸеҘіе„ҝпјҢи°ўжҷ“еҗӣжқҘеҲ°иҘҝеә·зҰҸеҲ©еӯҰж Ўж”Ҝж•ҷгҖӮ

гҖҖгҖҖд»ҺеӨҙеҶҚжқҘ йҹід№җиҖҒеёҲж•ҷжұүиҜӯ

гҖҖгҖҖи°ўжҷ“еҗӣеј№еҫ—дёҖжүӢеҘҪй’ўзҗҙпјҢеҸҜеӯҰж ЎжңҖйңҖиҰҒзҡ„еҚҙдёҚжҳҜйҹід№җиҖҒеёҲгҖӮз”ҹзү©иҖҒеёҲгҖҒж•°еӯҰиҖҒеёҲгҖҒеӣҫд№Ұз®ЎзҗҶе‘ҳе’Ңз”ҹжҙ»иҖҒеёҲпјҢдёүе№ҙж—¶й—ҙйҮҢпјҢи°ўжҷ“еҗӣе°қиҜ•дәҶеӣӣз§Қи§’иүІдҪҚзҪ®пјҢйЎ¶жӣҝзҰ»ејҖдәҶзҡ„еҝ—ж„ҝиҖ…е’Ңж”Ҝж•ҷиҖҒеёҲ

гҖҖгҖҖжІЎжңүиҒҢз§°гҖҒжІЎжңүжҺ’еҗҚгҖҒжІЎжңүиЎҘиҜҫиҙ№вҖҰвҖҰзҰҸеҲ©еӯҰж ЎжүҫдёҚеҲ°д»»дҪ•зҡ„еҠҹеҲ©гҖӮи°ўжҷ“еҗӣеҚҙж„ҹеҲ°дәҶеүҚжүҖжңӘжңүзҡ„ж”ҫжқҫпјҡвҖңеҹҺеёӮйҮҢзҡ„зү©иҙЁгҖҒдәәдәӢпјҢеҫҲеӨҡеӨҚжқӮзҡ„дәӢжғ…е°ұеғҸиҡ•иҢ§дёҖж ·жқҹзјҡзқҖдҪ пјҢиҖҢеЎ”е…¬е®Ңе…ЁдёҚеҗҢпјҢеңЁиҝҷйҮҢеҝғзҒөеҸҜд»Ҙиў«йҮҠж”ҫгҖӮвҖқ

гҖҖгҖҖи°ўжҷ“еҗӣеј№еҫ—дёҖжүӢеҘҪй’ўзҗҙпјҢеҸҜеӯҰж ЎжңҖйңҖиҰҒзҡ„еҚҙдёҚжҳҜйҹід№җиҖҒеёҲгҖӮз”ҹзү©иҖҒеёҲгҖҒж•°еӯҰиҖҒеёҲгҖҒеӣҫд№Ұз®ЎзҗҶе‘ҳе’Ңз”ҹжҙ»иҖҒеёҲпјҢдёүе№ҙж—¶й—ҙйҮҢпјҢи°ўжҷ“еҗӣе°қиҜ•дәҶеӣӣз§Қи§’иүІпјҢйЎ¶жӣҝзҰ»ејҖдәҶзҡ„ж”Ҝж•ҷиҖҒеёҲпјҢвҖңиҝҷйҮҢжІЎжңүеӯ©еӯҗжқҘйҖӮеә”дҪ пјҢеҸӘжңүиҖҒеёҲйҖӮеә”еӯ©еӯҗпјҢеҸӘиҰҒеҜ№еӯ©еӯҗжңүз”ЁпјҢжҲ‘е°ұеҺ»еӯҰгҖӮвҖқ

гҖҖгҖҖ2006е№ҙ8жңҲ1ж—ҘпјҢвҖңжңЁйӣ…зҘ–еәҶвҖқеӯҰж ЎеңЁжҜ”еЎ”е…¬д№Ўжө·жӢ”йғҪиҝҳй«ҳ200зұізҡ„еӨҡйҘ¶е№Ізӣ®жқ‘жҲҗз«ӢпјҢжІЎжңүдёҒзӮ№е„ҝзҠ№иұ«пјҢи°ўжҷ“еҗӣжҠҘдәҶеҗҚгҖӮеӯҰж Ўе®һиЎҢи—ҸиҜӯдёәдё»жұүиҜӯдёәиҫ…зҡ„еҸҢиҜӯж•ҷеӯҰпјҢеҘ№зҡ„и§’иүІдҪҚзҪ®еҸҲеҝ…йЎ»еҸҳеҢ–гҖӮвҖңеӯҰж ЎеҫҲзјәжұүиҜӯиҖҒеёҲпјҢжҲ‘еҸҲдёҚжҳҜдёҖдёӘдё“дёҡзҡ„иҜӯж–ҮиҖҒеёҲпјҢеҝ…йЎ»йҮҚж–°еӯҰгҖӮвҖқи°ўжҷ“еҗӣжүҳжҜҚдәІд»ҺжҲҗйғҪд№°жқҘеҫҲеӨҡиҜӯж–Үж•ҷжЎҲиҮӘеӯҰпјҢжҠҠе°ҸеӯҰиҜӯж–ҮиҜҫзЁӢеӯҰдәҶеҘҪеҮ йҒҚгҖӮеңЁзЎ®и®ӨиҮӘе·ұеҸҜд»Ҙзҷ»дёҠи®ІеҸ°ж—¶пјҢи°ўжҷ“еҗӣжүҚеҸ‘зҺ°еӣ°йҡҫиҝҳиҝңдёҚжӯўиҝҷдёҖдёӘгҖӮ

гҖҖгҖҖзү§ж°‘зҡ„еӯ©еӯҗ们еӨ§еӨҡеҗ¬дёҚжҮӮжұүиҜӯпјҢе№ҙйҫ„е·®ејӮд№ҹеҫҲеӨ§гҖӮ37дёӘи¶…йҫ„зҡ„еӯ©еӯҗиў«зј–жҲҗ вҖңзү№ж®ҠзҸӯвҖқпјҢе’Ңдёүе№ҙзә§дёҖзҸӯзҡ„40еӨҡдёӘеЁғеЁғдёҖиө·жҲҗдәҶи°ўжҷ“еҗӣзҡ„еӯҰз”ҹгҖӮвҖңиҝҷйҮҢзҡ„еЁғеЁғеҜ№зҹҘиҜҶе®һеңЁжҳҜеӨӘжёҙжңӣдәҶгҖӮвҖқеӯҰз”ҹ们еҗ¬дёҚжҮӮиҮӘе·ұиҜҙзҡ„иҜқпјҢи°ўжҷ“еҗӣе°ұз”ЁжүӢжҜ”еҲ’пјҢж•ҷдјҡдәҶжӢјйҹіпјҢжұүеӯ—иҜҚиҜӯжҲҗдәҶеҸҲдёҖдёӘйҡңзўҚгҖӮи°ўжҷ“еҗӣжғіе°ҪдёҖеҲҮеҠһжі•з”Ёеӯ©еӯҗ们зҶҹжӮүзҡ„дәӢзү©з»„иҜҚйҖ еҸҘпјҢиҚүеҺҹгҖҒйӣӘеұұгҖҒзүҰзүӣгҖҒеёҗзҜ·гҖҒй…ҘжІ№вҖҰвҖҰжҺҘзқҖжҳҜеҸҚеӨҚиҜөиҜ»и®°еҝҶгҖӮдёүе№ҙзә§дёҖзҸӯиҝҳеҘҪпјҢзү№ж®ҠзҸӯзҡ„еЁғеЁғ们еҺӢеҠӣе°ұжӣҙеӨ§дәҶгҖӮжң¬иҜҘдёҠеҲқй«ҳдёӯзҡ„е№ҙйҫ„дёҚе…Ғ许他们жҢүз…§жӯЈеёёиҝӣеәҰеӯҰд№ пјҢ3е№ҙеҶ…е°ұеҫ—еӯҰе®Ң6е№ҙе°ҸеӯҰиҜҫзЁӢгҖӮиҜҫе ӮдёҠпјҢи°ўжҷ“еҗӣеҝ…йЎ»еҫ—дёҚеҒңиҜҙиҜқеҲ¶йҖ вҖңиҜӯеўғвҖқпјҢдёҖе ӮиҜҫдёӢжқҘеҘ№и¶іи¶іиғҪе–қдёӢдёҖжҡ–еЈ¶ж°ҙгҖӮ

гҖҖгҖҖ4дёӘжңҲзҡ„ж—¶й—ҙйҮҢпјҢиҝҷдәӣзү№ж®Ҡзҡ„еӯҰз”ҹи¶іи¶іеӯҰе®ҢдәҶ2жң¬ж•ҷжқҗпјҢи°ўжҷ“еҗӣдёҖе‘Ёзҡ„иҜҫж—¶д№ҹиҫҫеҲ°дәҶ36иҠӮгҖӮд»ӨеҘ№ж¬Јж…°зҡ„жҳҜпјҢиҝһзү№ж®ҠзҸӯзҡ„еӯ©еӯҗзҺ°еңЁд№ҹиғҪиғҢиҜөе”җиҜ—дәҶпјҢвҖңдәәзҡ„жҪңеҠӣжҳҜеҫҲеӨ§зҡ„пјҢеңЁеҹҺеёӮйҮҢжҲ‘е…¶е®һеҫҲжҮ’жғ°пјҢиҝһйҘӯйғҪдёҚдјҡеҒҡгҖӮеҲ°дәҶиҝҷйҮҢжҲ‘еҸ‘зҺ°иҮӘе·ұиҝҳжҳҜеҸҜд»ҘеҒҡеҫҲеӨҡдәӢжғ…гҖӮвҖқ

гҖҖгҖҖз®ҖеҚ•з”ҹжҙ» жҜҸжңҲеҸӘиҠұ30е…ғ

гҖҖгҖҖвҖңдәәзҡ„йңҖиҰҒе…¶е®һеҫҲз®ҖеҚ•пјҢйңҖиҰҒеӨҡдәҶзүөз»Ҡе°ұеӨҡдәҶпјҢеҫ’з”ҹзғҰжҒјвҖҰвҖҰиҜҫзЁӢеҫҲеҝҷпјҢд№ҹжҳҜжҲ‘зҺ°еңЁз”ҹжҙ»зҡ„е…ЁйғЁпјҢдҪҶжҲ‘еҫҲеҝ«д№җпјҢиҝҷж ·зҡ„еҝ«д№җдёҚжҳҜй’ұиғҪеӨҹеёҰжқҘзҡ„вҖқ

гҖҖгҖҖвҖңжңЁйӣ…зҘ–еәҶвҖқеӯҰж ЎжІЎжңүеӣҙеўҷпјҢд»Һжҙ»еҠЁжҲҝж•ҷе®Өзҡ„д»»дҪ•дёҖдёӘзӘ—еҸЈпјҢйғҪеҸҜд»ҘзңӢеҲ°дёҚиҝңеӨ„е·ҚеіЁзҡ„йӣ…е§ҶйӣӘеұұгҖӮдёҚе°‘ж•ҷе®Өзҡ„зӘ—жҲ·е…ідёҚдёҠпјҢеҜ’йЈҺдёҖдёӘеҠІе„ҝең°жңқж•ҷе®ӨйҮҢзҒҢпјҢе°Ҫз®Ўиә«дёҠз©ҝзқҖеӯҰж Ўз»ҹдёҖеҸ‘ж”ҫзҡ„зҫҪз»’жңҚпјҢеңЁжңҖеҶ·зҡ„жё…жҷЁе’ҢеӮҚжҷҡпјҢиҝҳжҳҜжңүеӯ©еӯҗеҶ»еҫ—з‘ҹз‘ҹеҸ‘жҠ–гҖӮ

гҖҖгҖҖвҖңдёҖе№ҙзә§зҡ„е…ҘеӯҰж–°з”ҹд»ҘдёәеҸӘиҰҒзқЎйҶ’дәҶе°ұиҰҒдёҠиҜҫпјҢз»Ҹеёёжңүдёғе…«еІҒзҡ„еЁғеЁғеҮҢжҷЁдёүеӣӣзӮ№йҶ’дәҶпјҢе°ұзӣҙжҺҘи·‘еҲ°ж•ҷе®ӨзӯүиҖҒеёҲгҖӮвҖқеҘҪеӨҡеЁғеЁғеӣ жӯӨж„ҹеҶ’пјҢи°ўжҷ“еҗӣеҫҲжҳҜж„ҹж…ЁпјҡвҖң他们жңүзқҖеӨӘеӨҡзҡ„дјҳз§Җе“ҒиҙЁпјҢе°Ҫз®ЎжқЎд»¶иҝҷд№Ҳиү°иӢҰпјҢдҪҶ他们зңҹзҡ„жӢҘжңүдёҖ笔еҫҲе®қиҙөзҡ„иҙўеҜҢвҖ”вҖ”зәҜеҮҖгҖӮвҖқ

гҖҖгҖҖиҝҷйҮҢзҡ„еЁғеЁғ们иә«дёҠжІЎжңүдёҖеҲҶй’ұзҡ„йӣ¶иҠұй’ұпјҢд№ҹжІЎжңүйӣ¶йЈҹпјҢеӯҰж ЎеҸ‘з»ҷзҡ„иЎЈжңҚе’ҢиҖҒеёҲдәІжүӢдҝ®еүӘзҡ„еҸ‘еһӢйғҪжҳҜдёҖж ·зҡ„пјҢжІЎжңүд»»дҪ•дёңиҘҝеҸҜж”ҖжҜ”гҖӮ他们д№Ӣй—ҙдёҚдјҡеҗөжһ¶жӣҙдёҚдјҡжү“жһ¶пјҢе№ҙй•ҝзҡ„еӯ©еӯҗеҫҲиҮӘ然ең°з…§йЎҫзқҖжҜ”иҮӘе·ұе°Ҹзҡ„еҗҢеӯҰпјҢеҗҢеӯҰд№Ӣй—ҙзҡ„е…ізі»жӣҙеғҸе…„ејҹе§җеҰ№гҖӮ

гҖҖгҖҖжҜҸе№ҙ6гҖҒ7гҖҒ8жңҲжҳҜеҪ“ең°еӨ©ж°”жңҖеҘҪзҡ„ж—¶иҠӮпјҢеӨӘйҳіе’ҢжңҲдә®ж—¶еёёеҗҢж—¶жӮ¬жҢӮдәҺеӨ©йҷ…пјҢеӨҡйҘ¶е№Ізӣ®еҲ°еӨ„жҳҜз»ҝеҫ—е°ұеҝ«иҰҒйЎәзқҖеұұеқЎжөҒдёӢжқҘзҡ„иҚүең°пјҢйӣӘеұұз§ҜйӣӘиһҚеҢ–иҖҢжҲҗзҡ„жәӘж°ҙжңқзқҖдёӢжёёи—ҸеҜЁж¬ўеҝ«жөҒж·ҢиҖҢеҺ»гҖӮиҝҷиҲ¬еҰӮз”»жҷҜиҮҙе°ұеңЁи·ҹеүҚпјҢжІЎдәәеқҗеҫ—дҪҸпјҢиҖҒеёҲ们дјҡеёҰзқҖеЁғеЁғжҠҠиҜҫе Ӯ移еҲ°иҚүең°дёҠпјҢеЁғеЁғ们жҲ–еқҗжҲ–и¶ҙпјҢеӣҙжҲҗдёҖеңҲе„ҝпјҢжӢҝзқҖиҜҫжң¬еӨ§еЈ°жң—иҜөзқҖиҜҫж–ҮгҖӮеҪ“然пјҢ他们йғҪеҫ—еҫҲе°ҸеҝғпјҢиҰҒжҳҜдёҚе°ҸеҝғдёҖеұҒиӮЎеқҗдёҠж№ҝзүӣзІӘе Ҷе„ҝпјҢе°ұеӨҹи®©з”ҹжҙ»иҖҒеёҲеҝҷжҙ»еҘҪдёҖйҳөеӯҗпјҢеӯ©еӯҗиҮӘе·ұд№ҹе°ұжІЎиЈӨеӯҗз©ҝжІЎиЎЈиЈіжҚўдәҶгҖӮ

гҖҖгҖҖеӯ©еӯҗд»¬д№ жғҜз”ЁжңҖз®ҖеҚ•зҡ„ж–№ејҸиЎЁиҫҫеҜ№иҖҒеёҲзҡ„еҙҮ敬пјҡеҗ¬иҖҒеёҲзҡ„иҜқгҖӮвҖңеёғзҪ®зҡ„дҪңдёҡпјҢдәӨеҫ…зҡ„дәӢжғ…пјҢеӯ©еӯҗ们йғҪдјҡдёҚжҠҳдёҚжүЈең°е®ҢжҲҗпјҢеҢ…жӢ¬ж”№еҸҳжІЎдёҠеӯҰеүҚе°ұеҪўжҲҗзҡ„еҘҪеӨҡз”ҹжҙ»д№ жғҜгҖӮвҖқдёҚе°‘еӯ©еӯҗеҲқе…ҘеӯҰж—¶жІЎжңүдёҠеҺ•жүҖзҡ„д№ жғҜпјҢи°ўжҷ“еҗӣе’ҢеҗҢдәӢ们дёҖдёӘдёӘең°ж•ҷпјҢзҺ°еңЁеҚідҫҝжҳҜеңЁйӣ¶дёӢ20еәҰзҡ„еҜ’еҶ¬ж·ұеӨңпјҢиҝҷдәӣеЁғеЁғ们д№ҹдјҡз©ҝдёҠжӢ–йһӢе’Ңз§ӢиЈӨпјҢжңқ60зұіеӨ–зҡ„еҺ•жүҖи·‘гҖӮ

гҖҖгҖҖиҮӘ然жқЎд»¶иҷҪдёҘй…·пјҢдҪҶеҜ№еӯ©еӯҗеЁҒиғҒжңҖеӨ§зҡ„жҳҜеЎ”е…¬еӨ§иҚүеҺҹзҡ„зӢјпјҢе®ғ们е°ұз”ҹжҙ»еңЁйӣ…е§ҶзҘһеұұйӣӘзәҝйҷ„иҝ‘пјҢйӮЈйҮҢжӯҘиЎҢеҲ°вҖңжңЁйӣ…зҘ–еәҶвҖқдёҚиҝҮ2дёӘеӨҡе°Ҹж—¶гҖӮ

гҖҖгҖҖ11жңҲ24ж—Ҙжё…жҷЁпјҢи®°иҖ…дёәжӢҚдёҖеј еӯҰж Ўзҡ„дҝҜзһ°е…ЁжҷҜпјҢзҷ»дёҠзҘһеұұеҚҠи…°гҖӮ4дёӘеӨ§е°ҸдёҚдёҖзҡ„жө·еӯҗйқҷйқҷиәәеңЁиҝҷйҮҢпјҢе®ӣеҰӮеү”йҖҸзҡ„е®қзҹіжҙ’иҗҪеҮЎе°ҳгҖӮи°ҒиғҪжғіеҲ°пјҢжө·еӯҗзҡ„ж—Ғиҫ№жӯЈиҝӣиЎҢзқҖдёҖеңәжқҖжҲ®пјҡ2еҢ№зӢјжӯЈз”ЁеҠӣж’•жүҜзқҖ1еҸӘзҰ»зҫӨзҡ„马пјҢе®ғ们й”җеҲ©зҡ„зңјзқӣеҫҲиҪ»жҳ“ең°еҸ‘зҺ°дәҶи®°иҖ…гҖӮи®°иҖ…жӯЈеңЁжғ¶жҒҗпјҢеЎ«йҘұдәҶиӮҡеӯҗзҡ„зӢјеҚҙйҖүжӢ©иёұжӯҘзҰ»ејҖгҖӮеҗҢиЎҢзҡ„еӯҰж Ўи—Ҹж—ҸиҖҒеёҲиҜҙпјҢзӢјжңҖдёҚжҖ•й©¬пјҢиҰҒжҳҜи®°иҖ…йӘ‘зқҖ马пјҢеӨҡеҚҠдјҡиў«зӢјйЎәеёҰеҪ“дҪңзӣ®ж ҮгҖӮ

гҖҖгҖҖе°Ҫз®ЎзҺҜеўғеҰӮжӯӨжҒ¶еҠЈпјҢи°ўжҷ“еҗӣеҚҙи§үеҫ—дёҺеӨ©зңҹж— йӮӘзҡ„еЁғеЁғ们е‘ҶеңЁдёҖиө·еҫҲеҝ«д№җпјҢвҖңиҜҫзЁӢеҫҲеҝҷпјҢд№ҹжҳҜжҲ‘зҺ°еңЁз”ҹжҙ»зҡ„е…ЁйғЁпјҢдҪҶжҲ‘еҫҲеҝ«д№җпјҢиҝҷж ·зҡ„еҝ«д№җдёҚжҳҜй’ұиғҪеӨҹеёҰжқҘзҡ„гҖӮвҖқ

гҖҖгҖҖиҰҒжҳҜвҖңеҠӘеҠӣвҖқзҡ„иҜқпјҢи°ўжҷ“еҗӣжҜҸдёӘжңҲеҸҜд»ҘиҠұеҮәеҺ»30еӨҡе…ғй’ұпјҢиҝҷиҝҳеҝ…йЎ»еҫ—еҲ°20е…¬йҮҢеӨ–зҡ„еЎ”е…¬д№Ўй•ҮдёҠеҺ»пјҢвҖңеңЁиҝҷйҮҢеҸҜд»ҘеҫҲжё…жҘҡең°жҳҺзҷҪдёҖдёӘйҒ“зҗҶпјҢдәәзҡ„йңҖиҰҒе…¶е®һеҫҲз®ҖеҚ•пјҢйңҖиҰҒеӨҡдәҶзүөз»Ҡе°ұеӨҡдәҶпјҢеҫ’з”ҹзғҰжҒјгҖӮвҖқ

гҖҖгҖҖдәІз”ҹеҘіе„ҝ дёҚиғҪеҸ«еҘ№дёҖеЈ°вҖңеҰҲеҰҲвҖқ

гҖҖгҖҖ7еІҒеҚҠзҡ„еҘіе„ҝе’Ңи°ўжҷ“еҗӣеҗҢеңЁдёҖжүҖеӯҰж ЎпјҢдҪҶжІЎжңүеҫ—еҲ°дёҖзӮ№вҖңзү№ж®Ҡз…§йЎҫвҖқпјҢе’Ңи—Ҹж—ҸеҗҢеӯҰ们еҗҢеҗғдҪҸпјҢж ЎеӣӯйҮҢзў°и§Ғи°ўжҷ“еҗӣеҸӘиғҪеҸ«иҖҒеёҲпјҢдёҚиғҪеҸ«еҰҲеҰҲгҖӮ

гҖҖгҖҖ11жңҲ22ж—ҘпјҢиҝҳжңү3еӨ©е°ұиҰҒжңҹжң«иҖғиҜ•дәҶгҖӮиҝҮдәҶ11жңҲпјҢеЎ”е…¬иҚүеҺҹзҡ„еӨ§йӣӘеӨ©ж°”е°ұиҰҒжқҘеҲ°пјҢеӨ§йӣӘдёҖж—Ұе°ҒеұұпјҢзІ®йЈҹе°ұйҖҒдёҚиҝӣжқҘпјҢеӣ жӯӨеҜ’еҒҮжҜ”еұұеӨ–еӯҰж Ўж”ҫеҫ—ж—©пјҢиҖҢдё”дёҖж”ҫе°ұжҳҜ3дёӘжңҲгҖӮ

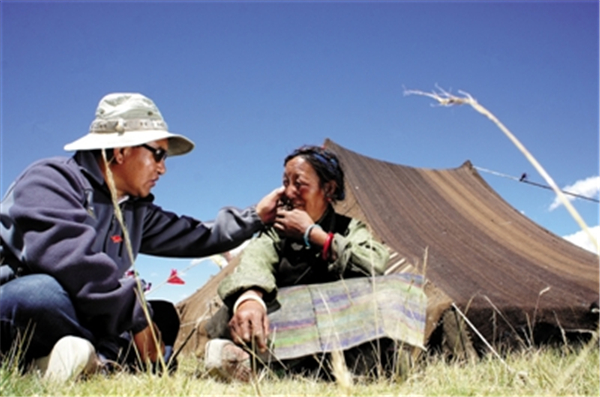

гҖҖгҖҖеҸҜд»ҘеӣһеҲ°йҳҝзҲёйҳҝеҰҲиә«иҫ№дәҶпјҢеҸҜзҰ»ж„Ғжҳҫ然еӨҡиҝҮдәҶеӣһ家зҡ„ж¬Је–ңгҖӮиҝҷеӨ©жҷҡдёҠ8зӮ№еӨҡпјҢи°ўжҷ“еҗӣиў«жӢүе§ҶжӢүиҝӣеҘіз”ҹеҜқе®ӨпјҢзңӢзқҖиҝҷдёӘдҪҺеӨҙдёҚиҜӯзҡ„еҘіеӯ©еӯҗпјҢи°ўжҷ“еҗӣе°ҶжүӢиҪ»иҪ»ж”ҫеңЁжӢүе§ҶеӨҙдёҠгҖӮвҖңиҲҚдёҚеҫ—зҰ»ејҖиҖҒеёҲеҗ—пјҹвҖқи°ўжҷ“еҗӣиҜқйҹіеҲҡиҗҪпјҢжӢүе§ҶзңјеңҲзәўдәҶпјҢеҘ№дёҚе®үең°жҺҗзқҖиЎЈи§’зҡ„жүӢпјҢзҺҜжҠұдҪҸдәҶиҖҒеёҲзҡ„и…°гҖӮи°ўжҷ“еҗӣжғіеҮәдёӘиҲ’зј“еӯ©еӯҗеҝғжғ…зҡ„еҠһжі•пјҡвҖңжқҘпјҢе’ұ们е”ұж”ҜжӯҢеҗ§пјҢйў„зҘқеӨ§еҗҺеӨ©иҖғиҜ•еӨ§е®¶йғҪеҸ–еҫ—еҘҪжҲҗз»©гҖӮвҖқи°ўжҷ“еҗӣз”ЁжүӢжү“иө·дәҶжӢҚеӯҗпјҢ8дёӘеҘіеӯ©еӯҗе”ұиө·дәҶи—Ҹж—ҸжӯҢжӣІпјҢжӯҢеЈ°йЈҳеҮәзӘ—еӨ–пјҢз«ӢеҲ»е°ұиў«еҜ’йЈҺеёҰеҲ°еұұжўҒдёҠеҺ»дәҶгҖӮ

гҖҖгҖҖеңЁеҘіз”ҹеҜқе®Өзҡ„еҸҰдёҖеӨҙпјҢвҖңжңЁйӣ…зҘ–еәҶвҖқе№ҙйҫ„жңҖе°Ҹзҡ„еҘіз”ҹжӣІжЎ‘жӢүеқҗеңЁиҮӘе·ұзҡ„еәҠдёҠпјҢдҫ§иҖійқҷйқҷеҗ¬зқҖеұӢеӨ–йҡҗйҡҗдј жқҘзҡ„жӯҢеЈ°гҖӮ

гҖҖгҖҖжӣІжЎ‘жӢүзңҹеҗҚеҸ«иғЎж–ҮеҗүпјҢи°ўжҷ“еҗӣ7еІҒеҚҠзҡ„еҘіе„ҝпјҢд№ҹжҳҜдёүе№ҙзә§дёҖзҸӯзҡ„еӯҰз”ҹгҖӮиҝҷе·Із»ҸжҳҜиғЎж–ҮеҗүеңЁеЎ”е…¬е‘Ҷзҡ„第еӣӣдёӘе№ҙеӨҙдәҶпјҢе°Ҫз®Ўе’ҢеҰҲеҰҲеҗҢеңЁдёҖжүҖеӯҰж ЎпјҢеҸҜиҝҷдёӘеӯ©еӯҗжІЎжңүеҫ—еҲ°дёҖзӮ№вҖңзү№ж®Ҡз…§йЎҫвҖқгҖӮе’Ңи—Ҹж—ҸеҗҢеӯҰ们еҗҢеҗғдҪҸпјҢж ЎеӣӯйҮҢзў°и§Ғи°ўжҷ“еҗӣеҸӘиғҪеҸ«иҖҒеёҲпјҢдёҚиғҪеҸ«еҰҲеҰҲпјҢжІЎдәӢдёҚиғҪеҲ°еӨ§еёҗзҜ·е’ҢеҜқе®ӨжүҫеҰҲеҰҲгҖӮе·Із»ҸиғҪиҜҙдёҖеҸЈжөҒеҲ©и—ҸиҜӯзҡ„иғЎж–ҮеҗүпјҢжүӢиў«еҶ»еҫ—еғҸзәўиҗқеҚңпјҢй»қй»‘зҡ„и„ёиӣӢдёҠжҢӮзқҖдёӨеқ—зәўеҪӨеҪӨзҡ„й«ҳеҺҹзәўгҖӮ

гҖҖгҖҖ2003е№ҙпјҢеёҰзқҖеҜ№еӨ§еҹҺеёӮзҡ„е”ҜдёҖи®°еҝҶвҖ”вҖ”вҖңжұүе ЎеҢ…вҖқпјҢ3еІҒеӨҡзҡ„иғЎж–Үеҗүиў«и°ўжҷ“еҗӣеёҰеҲ°еЎ”е…¬ вҖңиҘҝеә·зҰҸеҲ©еӯҰж ЎвҖқпјҢдёҺзҲёзҲёеӣўиҒҡгҖӮ2006е№ҙпјҢи°ўжҷ“еҗӣиҝӣе…ҘвҖңжңЁйӣ…зҘ–еәҶвҖқеӯҰж Ўж—¶пјҢеӣ дёәзҰҸеҲ©еӯҰж ЎжІЎжңүдёҖе№ҙзә§пјҢиғЎж–Үеҗүи·ҹзқҖеҰҲеҰҲжқҘеҲ°йӣӘеұұи„ҡдёӢгҖӮ

гҖҖгҖҖеӯҰж Ўзҡ„еӯ©еӯҗйғҪзҹҘйҒ“жӣІжЎ‘жӢүжҳҜи°ўиҖҒеёҲзҡ„еҘіе„ҝпјҢдҪҶеңЁеӨ§е®¶зңјйҮҢпјҢиғЎж–ҮеҗүжІЎжңүдёҖзӮ№дёҺиҮӘе·ұдёҚеҗҢгҖӮвҖңжҲ‘еҸҜд»Ҙз»ҷеҘ№жҚўе№ІеҮҖиЎЈиЈіпјҢеҸҜд»Ҙи®©еҘ№и·ҹжҲ‘дҪҸеңЁдёҖиө·пјҢдҪҶдёҚиғҪи®©еҘ№иҝҷж ·зү№ж®ҠгҖӮвҖқеҗҢеӯҰйҮҢжңүеҸҢдәІе°ҪеӨұзҡ„еӯӨе„ҝпјҢи°ўжҷ“еҗӣжӢ…еҝғеҘіе„ҝеҳҙйҮҢзҡ„иҜқдјҡдёҚз»Ҹж„ҸеҲәдјӨе…¶д»–еӯ©еӯҗж•Ҹж„ҹзҡ„еҝғгҖӮ

гҖҖгҖҖдёҖж¬ЎиҜҫе ӮдёҠпјҢи°ўжҷ“еҗӣж•ҷеӨ§е®¶еҝөвҖңе ЎвҖқеӯ—ж—¶пјҢйЎәеҸЈе°ұз»„еҮәвҖңжұүе ЎеҢ…вҖқзҡ„иҜҚжқҘпјҢе…¶д»–еӯ©еӯҗдёҖзүҮиҢ«з„¶пјҢиғЎж–Үеҗүе°ҸеЈ°еҹӢжҖЁзқҖеҰҲеҰҲпјҡвҖңиҖҒеёҲпјҢдҪ дёҚиҜҘз»„иҝҷдёӘиҜҚзҡ„гҖӮвҖқеҘіе„ҝзҡ„иҜқи®©и®ІеҸ°дёҠи°ўжҷ“еҗӣзҡ„еҝғзҢӣзҡ„дёҖйўӨпјҢвҖңиҮӘе·ұзҡ„еҘіе„ҝпјҢжҖҺд№ҲиғҪдёҚеҝғз–је‘ўгҖӮвҖқжҜҸж¬ЎеёҰзқҖеҘіе„ҝеӣһжҲҗйғҪиҝҮе№ҙпјҢи°ўжҷ“еҗӣзҡ„зҲ¶жҜҚдёҖзңӢеҲ°ж¶ҲзҳҰзҡ„еӨ–еӯҷеҘіе’ҢеҘ№й•ҝж»ЎеҶ»з–®зҡ„е°ҸжүӢпјҢеҝ…е®ҡдјҡз»ҷи°ўжҷ“еҗӣеҘҪдёҖйЎҝйӘӮгҖӮ

гҖҖгҖҖе°Ҹеӯ©еӯҗзҡ„еӨ©жҖ§йғҪжҳҜдёҖж ·зҡ„пјҢиғЎж–Үеҗүд№ҹдёҚдҫӢеӨ–гҖӮвҖңжғіеӣһжҲҗйғҪпјҢжҲҗйғҪеҘҪзҺ©гҖӮиҝҷиҫ№жңүзӮ№иӢҰпјҢеӨӘеҶ·дәҶгҖӮвҖқеҰҲеҰҲе°ұеңЁиә«иҫ№пјҢиғЎж–Үеҗүзҡ„еЈ°йҹідҪҺеҫ—еғҸиҡҠеӯҗйЈһиҝҮгҖӮеӨҡйҘ¶е№Ізӣ®зҡ„дёҘеҜ’и®©еӨ§дәә们йғҪеҗғдёҚеӨӘж¶ҲпјҢжӣҙеҲ«иҜҙдёҖдёӘд»ҺеӨ§еҹҺеёӮйҮҢжқҘзҡ„7еІҒе°Ҹеӯ©еӯҗдәҶгҖӮвҖңжңҖзҲұзҲёзҲёеҰҲеҰҲпјҢ他们еңЁе“Әе„ҝжҲ‘е°ұдҪҸе“Әе„ҝгҖӮвҖқйҷӨдәҶиҝҷдёӘй—®йўҳиғЎж–ҮеҗүиғҪиӮҜе®ҡзӯ”еӨҚпјҢе…¶д»–е…ідәҺжңҖе–ңж¬ўеҗғд»Җд№ҲгҖҒз©ҝд»Җд№ҲгҖҒзҺ©д»Җд№Ҳзҡ„й—®йўҳпјҢйғҪеҸӘиғҪеҫ—еҲ°е°Ҹ姑еЁҳвҖңйҡҸдҫҝвҖқдёӨдёӘеӯ—зҡ„еӣһзӯ”гҖӮ

гҖҖгҖҖжҜҸж¬ЎжҳҘиҠӮд»ҺжҲҗйғҪеӣһеӯҰж ЎпјҢеҘ№йғҪдјҡз»ҷеҗҢеӯҰ们еёҰи®ёеӨҡзӨјзү©пјҢд№Ұжң¬гҖҒ铅笔гҖҒзі–жһңпјҢеә”жңүе°ҪжңүгҖӮвҖңжҲ‘们ж•ҷиӮІеҘ№пјҢиҮӘе·ұзҡ„дёҚйҮҚиҰҒпјҢиҰҒеё®еҠ©еҲ«дәәжүҚеҝ«д№җгҖӮвҖқеҘіе„ҝзҡ„еҫҲеӨҡдёҫеҠЁи®©и°ўжҷ“еҗӣеҫҲж¬Јж…°пјҢеҸӘиҰҒе’ҢеҰҲеҰҲдҪҸеңЁдёҖиө·пјҢе°Ҹж–ҮеҗүдёҖе®ҡдјҡж—©ж—©дёҠеәҠз»ҷеҰҲеҰҲжҡ–иў«зӘқгҖӮеӣһеҲ°жҲҗйғҪ家йҮҢпјҢеҘ№дјҡдё»еҠЁеё®еҘ¶еҘ¶е’ҢеӨ–е…¬еӨ–е©ҶеҒҡ家еҠЎгҖӮвҖңжҳҜиҝҷйҮҢзҡ„зҺҜеўғе’ҢеҲ«зҡ„и—Ҹж—Ҹеӯ©еӯҗеҪұе“ҚзқҖеҘ№пјҢжҲ‘们и§үеҫ—е°ҶеҘ№еёҰеҲ°иҝҷйҮҢжқҘжҳҜеҜ№зҡ„пјҢеӯҰд№ еҒҡдәәжҜ”еӯҰзҹҘиҜҶжӣҙйҮҚиҰҒгҖӮвҖқ

гҖҖгҖҖеҜ’еҒҮдёҙеҲ« еӯҰз”ҹе“ӯзқҖдёҺеҘ№йҒ“еҲ«

гҖҖгҖҖвҖңжҳҺе№ҙпјҢеӯҰж Ўиҝҳе°ҶжӢӣ收600еҗҚж–°з”ҹпјҢж•ҷеӯҰжҘје·ҘзЁӢд№ҹе°ҶеҠЁе·ҘпјҢжңӘжқҘдјҡи¶ҠжқҘи¶ҠеҘҪпјҢжӣҙеӨҡзҡ„иҚүеҺҹеӯ©еӯҗеҸҜд»ҘдёҠеӯҰдәҶвҖҰвҖҰжҲ‘дјҡеңЁиҝҷйҮҢе‘ҶдёҖиҫҲеӯҗвҖқ

гҖҖгҖҖ11жңҲ26ж—ҘжҳҜжңҹжң«иҖғиҜ•зҡ„жңҖеҗҺдёҖеӨ©пјҢжҒ°е·§жҳҜе‘ЁдёҖгҖӮ7пјҡ30пјҢдҫӢиЎҢзҡ„еҚҮж——д»ӘејҸдҫқ然йЈҺйӣЁж— йҳ»ең°еңЁжҙ»еҠЁжҲҝеүҚең°еұұеқЎдёҠдёҫиЎҢгҖӮ

гҖҖгҖҖ600еҗҚеӯ©еӯҗд»ҘзҸӯдёәеҚ•дҪҚж•ҙйҪҗжҺ’еҲ—еңЁж——еҸ°еүҚпјҢдәҢе№ҙзә§зҡ„2дёӘе°Ҹ家дјҷжүӢжҚ§еӣҪж——иө°дёҠеҚҮж——еҸ°пјҢеӯ©еӯҗ们йҪҗеЈ°е”ұиө·еӣҪжӯҢпјҢе°‘е…Ҳйҳҹе‘ҳиЎҢйҳҹзӨјпјҢе…¶дҪҷзҡ„еӯ©еӯҗиЎҢжіЁзӣ®зӨјпјҢиў«жҙ—еҫ—еҸ‘зҷҪзҡ„еӣҪж——пјҢеңЁжүҖжңүдәәзҡ„еҮқи§ҶдёӢзј“зј“еҚҮдёҠж——жқҶйЎ¶пјҢиҝҺйЈҺжӢӣеұ•гҖӮ

гҖҖгҖҖ12зӮ№пјҢиҖғиҜ•з»“жқҹгҖӮеҗғиҝҮеҚҲйҘӯпјҢеӯ©еӯҗе’ҢиҖҒеёҲ们ејҖе§Ӣеҗ„еҝҷеҗ„зҡ„гҖӮеӯ©еӯҗйҮҢйҮҢеӨ–еӨ–жҠҠж•ҷе®Өе’ҢеҜқе®Өжү“жү«еҫ—е№Іе№ІеҮҖеҮҖгҖӮи°ўжҷ“еҗӣе’ҢеҲ«зҡ„иҖҒеёҲ们йӣҶдёӯеңЁеӨ§еёҗзҜ·йҮҢпјҢејҖе§ӢдәӨеҸүйҳ…еҚ·гҖӮеҸҲдёҖдёӘеӯҰжңҹзҡ„ж•ҷеӯҰдёҙиҝ‘е°ҫеЈ°пјҢжӣҙеӣ дёәйҖҡиҝҮиҜ•еҚ·еҸҚжҳ еҮәеӯ©еӯҗ们жҺҢжҸЎдәҶж–°зҹҘиҜҶпјҢеёҗзҜ·йҮҢжҙӢжәўзқҖдёҖиӮЎиҪ»жқҫж„үжӮҰзҡ„ж°”ж°ӣгҖӮжңүеӯ©еӯҗеңЁз”ЁвҖңжңӢеҸӢвҖқе’ҢвҖңеғҸвҖқйҖ еҸҘж—¶пјҢеҫҲе№Іи„Ҷең°зӯ”пјҡжҲ‘зҡ„еҘҪжңӢеҸӢеғҸ马дёҖж ·пјӣд»–еғҸзҘһд»ҷдёҖж ·гҖӮиҝҷеҸҜзҲұзҡ„зӯ”еҚ·и®©иҖҒеёҲ们笑еҮәдәҶеЈ°пјҢиҰҒзҹҘйҒ“иҝҷдәӣеӯ©еӯҗеңЁдёҠеӯҰжңҹиҝҳдёҖдёӘжұүеӯ—йғҪдёҚи®Өеҫ—пјҢе№іеқҮеҲҶдёҚиҝҮ10жқҘеҲҶгҖӮдёҖе№ҙдёӢжқҘпјҢеӯ©еӯҗ们жұүиҜӯж–ҮиҖғиҜ•е№іеқҮеҲҶе·Із»Ҹж¶ЁеҲ°50еӨҡеҲҶпјҢжӢ”е°–зҡ„еҚ•з§‘иҖғеҲ°дәҶ93.5еҲҶгҖӮ

гҖҖгҖҖеӨңжёҗж·ұдәҶпјҢеҸҜеӯҰз”ҹеҜқе®ӨйҮҢиҝҳеҫҲзғӯй—№пјҢеӯ©еӯҗ们еңЁзқҖж•ҙзҗҶиҮӘе·ұзҡ„иЎҢжқҺгҖӮиЎҢжқҺеҫҲз®ҖеҚ•пјҢйҷӨдәҶиә«дёҠз©ҝзқҖзҡ„иЎЈиЈіпјҢжҸҗеңЁжүӢйҮҢзҡ„дёҖеҸҢйһӢеӯҗпјҢеү©дёӢзҡ„е°ұе…ЁжҳҜд№Ұжң¬дәҶгҖӮеӯҰж Ўз»ҹдёҖеҸ‘ж”ҫзҡ„д№ҰеҢ…иў«д№Ұжң¬еЎһеҫ—йј“йј“еӣҠеӣҠпјҢжңӘжқҘ3дёӘжңҲж—¶й—ҙпјҢе®ғ们е°ҶйҷӘдјҙиҝҷдәӣеӯ©еӯҗеәҰиҝҮж•ҙдёӘеҜ’еҒҮгҖӮ

гҖҖгҖҖ27ж—ҘеҮҢжҷЁ4зӮ№еӨҡпјҢе·Із»ҸжңүеҝғжҖҘзҡ„еӯ©еӯҗд»ҺеәҠдёҠзҲ¬дәҶиө·жқҘгҖӮеҖјж—Ҙзҡ„еӯ©еӯҗж—©ж—©ең°и·‘еҲ°еҺЁжҲҝпјҢжҸҗеҮәйҰ’еӨҙе’ҢеҠ дәҶй…ҘжІ№гҖҒзүӣеҘ¶зҡ„зЁҖйҘӯпјҢеҲ°жҜҸдёӘеҜқе®ӨжҢЁдёӘеҲҶеҸ‘гҖӮзӣҳи…ҝеқҗеңЁең°жқҝдёҠпјҢвҖңжңЁйӣ…зҘ–еәҶвҖқзҡ„еӯ©еӯҗ们еҗғе®ҢдәҶиҝҷеӯҰжңҹжңҖеҗҺдёҖйЎҝж—©йӨҗгҖӮ

гҖҖгҖҖ9зӮ№пјҢи·қзҰ»е®¶й•ҝ们е…Ҙж Ўзҡ„ж—¶й—ҙиҝҳжңүдёҖдёӘе°Ҹж—¶пјҢжҙ»еҠЁжҲҝд№Ӣй—ҙзҡ„ж–ңеқЎдёҠпјҢиҖҒеёҲе’ҢеӯҰз”ҹ们已з»Ҹж··еңЁдәҶдёҖиө·гҖӮжҜҸдёҖеҗҚиҖҒеёҲйғҪиў«еӯ©еӯҗз°ҮжӢҘеңЁдёӯй—ҙпјҢеӯ©еӯҗ们зүөзқҖиҖҒеёҲзҡ„иЎЈи§’дҫқдҫқдёҚиҲҚпјҢз”ҹжҙ»иҖҒеёҲеҚ“зҺӣж—©е°ұиў«дёҖе№ҙзә§зҡ„еӯ©еӯҗ们дәІеҫ—满脸鼻涕гҖӮ

гҖҖгҖҖи°ўжҷ“еҗӣиә«иҫ№зҡ„еӯ©еӯҗжҳҜжңҖеӨҡзҡ„пјҢеҘҪеҮ дёӘеҘіеӯ©еӯҗе·Із»Ҹе“ӯзәўдәҶзңјпјҢиҖҒжҠҠ笑容жҢӮеңЁи„ёдёҠзҡ„и°ўжҷ“еҗӣеҶҚд№ҹеҝҚдёҚдҪҸдәҶпјҢзңјжіӘеғҸж–ӯзәҝзҡ„зҸҚзҸ дёҖйў—жҺҘдёҖйў—гҖӮвҖңиҖҒеёҲпјҢжҲ‘жғіеӣһ家дәҶд№ҹиғҪеӨ©еӨ©и§ҒеҲ°дҪ гҖӮвҖқ第дёҖдёӘеӯ©еӯҗиҰҒиө°дәҶи°ўжҷ“еҗӣзҡ„з…§зүҮпјҢдҫҝдёҚж–ӯжңүеӯ©еӯҗи·‘еҲ°еҘ№зҡ„еҜқе®Өи®ЁиҰҒпјҢеҮ еҲҶй’ҹе·ҘеӨ«пјҢи°ўжҷ“еҗӣеҚҒжқҘеј ж ҮеҮҶз…§е°ұеҲҶеҸ‘дёҖз©әдәҶгҖӮ

гҖҖгҖҖ10ж—¶жӯЈпјҢдёҠеҚғдҪҚ家й•ҝд»Һж Ўй—ЁйұјиҙҜиҖҢе…ҘпјҢеӯ©еӯҗ们з«ҷзҡ„йҳҹдјҚеҫҲеҝ«дҫҝжҲҗдәҶвҖңеӨ№еҝғйҘје№ІвҖқпјҡ家й•ҝ们жҠҠеӯ©еӯҗеӣҙеңЁдәҶдёӯй—ҙпјҢз”ЁзңјзқӣдҪҝеҠІеңЁеӯ©еӯҗе ҶйҮҢеҜ»жүҫзқҖиҮӘ家зҡ„еӯ©еӯҗгҖӮиҝҷд№ҲеӨҡдәәиҒҡеңЁдёҖиө·еҸҜдёҚеёёи§ҒпјҢең°е№ҝдәәзЁҖзҡ„еЎ”е…¬пјҢеҸӘжңүжҜҸе№ҙзҡ„иөӣ马иҠӮгҖҒи·ізҘһиҠӮгҖҒжҳҘиҠӮжүҚиғҪжңүиҝҷд№Ҳзғӯй—№гҖӮжқҘиҮӘ22дёӘжқ‘зҡ„еӯ©еӯҗиў«еҗ„иҮӘзҡ„жқ‘йўҶеҜјйўҶеҲ°дёҖиө·пјҢ家й•ҝ们еҶҚеҗ„иҮӘйўҶдёҠиҮӘе·ұзҡ„еӯ©еӯҗпјҢиө°еҲ°иҖҒеёҲи·ҹеүҚйҒ“дёҖеЈ°вҖңжүҺиҘҝеҫ·еӢ’вҖқеҗҺеҮәдәҶеӯҰж ЎгҖӮж Ўй—ЁеҸЈпјҢеҜҶеҜҶйә»йә»зҡ„ж‘©жүҳиҪҰе’Ң马еҢ№еҲҶеҲ«еҚ ж»ЎдәҶеңҹи·ҜдёӨдҫ§гҖӮеҫҲеҝ«пјҢжӣІжҠҳзҡ„еұұи·ҜдёҠдҫҝж»ЎжҳҜиҪҪзқҖеӯ©еӯҗзҡ„ж‘©жүҳиҪҰе’Ң马еҢ№дәҶгҖӮ

гҖҖгҖҖзғӯй—№ж Ўеӣӯжёҗжёҗе®үйқҷдёӢжқҘпјҢйқҷеҫ—еҸӘиғҪеҗ¬и§Ғе–ңй№Ҡе’Ңд№ҢйёҰеҸ«гҖӮ63еҗҚж•ҷиҒҢе‘ҳе·ҘжҠҠеү©дёӢзҡ„10еҗҚеӯ©еӯҗеӣҙеңЁдәҶдёӯй—ҙгҖӮиғҢзқҖиў«д№Ұжң¬ж’‘з ҙдәҶзҡ„д№ҰеҢ…пјҢиғЎж–Үеҗүйқҷйқҷең°е’Ң9еҗҚиҘҝеә·зҰҸеҲ©еӯҰж Ўзҡ„еӯӨе„ҝе‘ҶеңЁдёҖиө·гҖӮвҖңеӯ©еӯҗпјҢеҲ°еҰҲеҰҲиҝҷе„ҝжқҘгҖӮвҖқи°ўжҷ“еҗӣз»ҲдәҺжңқиҮӘе·ұзҡ„еҘіе„ҝжӢӣжүӢдәҶпјҢи„ёдёҠйңІеҮәзҒҝзғӮ笑容зҡ„иғЎж–Үеҗүи·‘еҲ°еҰҲеҰҲиә«иҫ№пјҢз»ҲдәҺеҸҜеҪ“еҰҲеҰҲзҡ„вҖңи·ҹеұҒиҷ«вҖқдәҶпјҢеҸҜеҳҙе·ҙдёҖж—¶иҝҳж”№дёҚдәҶеҸЈпјҢдҫқ然еҸ«зқҖи°ўжҷ“еҗӣвҖңиҖҒеёҲвҖқгҖӮ

гҖҖгҖҖиҘҝеә·зҰҸеҲ©еӯҰж Ўзҡ„е°Ҹиҙ§иҪҰејҖжқҘдәҶпјҢиғЎж–ҮеҗүиҰҒе’Ң9еҗҚеӯӨе„ҝдёҖиө·зҰ»ејҖвҖңжңЁйӣ…зҘ–еәҶвҖқеҺ»зҰҸеҲ©еӯҰж ЎпјҢе°ұиҰҒи§ҒеҲ°еҮ дёӘжңҲжІЎи§Ғзҡ„зҲёзҲёпјҢиғЎж–ҮеҗүеҫҲй«ҳе…ҙпјҢдёҖи·ҜдёҠйғҪжҚҸзқҖиҮӘе·ұзҡ„жҲҗз»©еҚ•пјҡи—ҸиҜӯж–Ү82еҲҶпјҢжұүиҜӯж–Ү84еҲҶпјҢжҖқжғіе“Ғеҫ·91еҲҶвҖҰвҖҰеҘ№иҰҒжҠҠжҲҗз»©еҚ•еҪ“зӨјзү©йҖҒз»ҷйӣӘеұұйӮЈиҫ№зҡ„зҲёзҲёгҖӮвҖңи®©еҘіе„ҝе…ҲеҺ»и·ҹзҲёзҲёе‘ҶеҮ еӨ©еҗ§пјҢж–ҮеҗүеӨӘжғіеҘ№зҲёзҲёдәҶгҖӮвҖқејҖе®ҢжҖ»з»“дјҡпјҢеӨ„зҗҶе®ҢеӯҰж Ўзҡ„е–„еҗҺдәӢеҠЎпјҢжҳҘиҠӮеүҚи°ўжҷ“еҗӣдјҡеёҰзқҖеҘіе„ҝеӣһеҲ°жҲҗйғҪзҡ„家пјҢиғЎеҝ дҫқ然з•ҷеңЁиҘҝеә·зҰҸеҲ©еӯҰж Ўе’ҢеӯӨе„ҝ们иҝҮжҳҘиҠӮгҖӮ

гҖҖгҖҖвҖңжҳҺе№ҙпјҢеӯҰж Ўиҝҳе°ҶжӢӣ收600еҗҚж–°з”ҹпјҢж•ҷеӯҰжҘје·ҘзЁӢд№ҹе°ҶеҠЁе·ҘпјҢжңӘжқҘдјҡи¶ҠжқҘи¶ҠеҘҪпјҢжӣҙеӨҡзҡ„иҚүеҺҹеӯ©еӯҗеҸҜд»ҘдёҠеӯҰдәҶвҖҰвҖҰжҲ‘дјҡеңЁиҝҷйҮҢе‘ҶдёҖиҫҲеӯҗгҖӮвҖқиҜҙиҝҷиҜқж—¶пјҢи°ўжҷ“еҗӣе°ұеғҸиә«еҗҺе·ҚеіЁзҡ„йӣ…е§ҶзҘһеұұпјҢй«ҳеӨ§зҘһеңЈпјҢдёҚеҸҜеҠЁж‘ҮгҖӮ

гҖҖгҖҖдёҲеӨ«и®ҫвҖңи®ЎвҖқ еҰ»еӯҗеҚғйҮҢж”Ҝж•ҷ

гҖҖгҖҖдёҖеҗҚ8дёӘжңҲеӨ§зҡ„з•ёеҪўеӯӨе„ҝиў«дәәжҠӣејғеңЁиҘҝеә·зҰҸеҲ©еӯҰж Ўй—ЁеҸЈпјҢеҲҡдёәеҘіе„ҝж–ӯеҘ¶зҡ„и°ўжҷ“еҗӣзңӢзқҖиҝҳеңЁиҘҒиӨ“дёӯзҡ„еӯӨе„ҝеҘҪдёҚеҝғз–јпјҢеҪ“еҚій»ҳй»ҳең°дёәеӯӨе„ҝе–ӮеҘ¶

гҖҖгҖҖзҰҸеҲ©еӯҰж Ўдҝ®е»әеңЁжё…жҫҲзҡ„еЎ”е…¬жІіиҫ№пјҢеӯҰж ЎеҚ ең°50еӨҡдә©пјҢеҢ…жӢ¬дёҖдёӘж“ҚеңәгҖҒдёҖдёӘзҜ®зҗғеңәе’ҢдёҖдёӘй’ўжһ¶йҳіе…үжЈҡгҖӮиҝҷйҮҢжҳҜз”ҳеӯңе·һ13дёӘеҺҝзҡ„жұүгҖҒи—ҸгҖҒеҪқгҖҒзҫҢеӣӣдёӘж°‘ж—Ҹ143еҗҚеӯӨе„ҝзҡ„ж ЎеӣӯпјҢд№ҹжҳҜ他们е®Ңе…Ёж„Ҹд№үдёҠзҡ„家гҖӮдёҖж—ҘдёүйӨҗпјҢиҖҒеёҲе’ҢеӯӨе„ҝйғҪжҳҜеңЁдёҖиө·зҡ„пјҢйҘӯиҸңжІЎжңүд»»дҪ•е·®ејӮгҖӮеҗғе®ҢйҘӯпјҢеӯ©еӯҗ们дјҡиҮӘи§үе°ҶжЎҢйқўе’Ңзў—зӯ·жё…жҙ—е№ІеҮҖгҖӮжІЎжңүжүҖи°“зҡ„еҮ зӮ№дёҖзәҝпјҢиғЎеҝ йҡҸж—¶йғҪеңЁж•ҙдёӘеӯҰж ЎвҖңжәңиҫҫвҖқзқҖгҖӮ

гҖҖгҖҖвҖңиҘҝеә·зҰҸеҲ©еӯҰж ЎвҖқжҳҜз”ҳеӯңе·һ第дёҖжүҖе…Ёе…Қиҙ№гҖҒеҜ„е®ҝеҲ¶зҡ„ж°‘еҠһзҰҸеҲ©еӯҰж ЎпјҢж—©еңЁ1997е№ҙеӯҰж ЎеҲӣеҠһд№ӢеүҚпјҢиғЎеҝ е°ұдәҶи§ЈеҲ°еЎ”е…¬жһҒе…¶еҢ®д№Ҹж•ҷиӮІиө„жәҗзҡ„жғ…еҶөпјҢвҖңеҪ“ж—¶е°ұжңүдәҶжғіеҲ°еЎ”е…¬еҪ“дёҖеҗҚеҝ—ж„ҝиҖ…зҡ„еҝөеӨҙгҖӮвҖқ

гҖҖгҖҖиғЎеҝ дёҺи°ўжҷ“еҗӣеңЁзҹіе®ӨиҒ”дёӯзӣёиҜҶзӣёзҹҘпјҢе°Ҫз®Ўж–°е©ҡж—¶дёӨдәәе°ұеҗҢз«ӢдёӢ вҖңеёҢжңӣиҝҷдёӘ家еҜ№е…¶д»–дәәжңүжүҖеё®еҠ©вҖқзҡ„еҝ—ж„ҝпјҢдҪҶиғЎеҝ еҫҲжё…жҘҡзҰ»ејҖи°ўжҷ“еҗӣеҲ°еЎ”е…¬ж„Ҹе‘ізқҖд»Җд№ҲгҖӮ

гҖҖгҖҖжӢ…еҝғи°ўжҷ“еҗӣдёҚеҗҢж„ҸпјҢ2000е№ҙеҘіе„ҝеҮәз”ҹеҗҺдёҚд№…пјҢиғЎеҝ еҲ»ж„Ҹе®үжҺ’дәҶдёҖж¬ЎвҖңеҚҒдёҖвҖқ家еәӯж—…иЎҢпјҢзӣ®зҡ„ең°е°ұжҳҜеЎ”е…¬гҖӮйӮЈеҮ еӨ©пјҢдёҖеҗҚ8дёӘжңҲеӨ§зҡ„з•ёеҪўеӯӨе„ҝиў«дәәжҠӣејғеңЁзҰҸеҲ©еӯҰж Ўй—ЁеҸЈпјҢеҲҡдёәеҘіе„ҝж–ӯеҘ¶зҡ„и°ўжҷ“еҗӣзңӢзқҖиҝҳеңЁиҘҒиӨ“дёӯзҡ„еӯӨе„ҝеҘҪдёҚеҝғз–јпјҢеҪ“еҚій»ҳй»ҳең°дёәеӯӨе„ҝе–ӮеҘ¶гҖӮ

гҖҖгҖҖж—…иЎҢз»“жқҹпјҢдёӨеҸЈеӯҗеңЁеӣһжҲҗйғҪзҡ„иҪҰдёҠд№…д№…жІүй»ҳпјҢиҪҰе°ұеҝ«й©¶еҮәзҷҪйӣӘзҡ‘зҡ‘зҡ„жҠҳеӨҡеұұпјҢиғЎеҝ зәўзқҖзңјеңҲеҶІи°ўжҷ“еҗӣиҜҙпјҡвҖңжҲ‘жғіжқҘгҖӮвҖқдјјд№Һе·ІеңЁйў„ж–ҷдёӯпјҢи°ўжҷ“еҗӣдёҖжҠҠжҠ“дҪҸдёҲеӨ«зҡ„жүӢпјҡвҖңдҪ жқҘеҗ§пјҢжҲ‘ж”ҜжҢҒдҪ гҖӮвҖқ

гҖҖгҖҖиҫһеҺ»еҢ–еӯҰж•ҷеёҲдёҖиҒҢпјҢиғЎеҝ д»Ҙеҝ—ж„ҝиҖ…иә«д»ҪеҲ°иҘҝеә·зҰҸеҲ©еӯҰж ЎеҪ“дәҶеҗҚж•°еӯҰиҖҒеёҲпјҢ300еӨҡе…ғз”ҹжҙ»иЎҘеҠ©жҳҜд»–жҜҸжңҲзҡ„жҠҘй…¬гҖӮдёҙеҲ«йӮЈеӨ©пјҢи°ўжҷ“еҗӣдёҖи·ҜжөҒзқҖжіӘжҠҠдёҲеӨ«йҖҒеҲ°еә·е®ҡжҠҳеӨҡеұұеҸЈгҖӮ

гҖҖгҖҖвҖңе’Ңд»–жҜ”пјҢжҲ‘е…¶е®һжҳҜдёӘдҫқиө–жҖ§еҫҲејәзҡ„дәәгҖӮвҖқи°ўжҷ“еҗӣ家дҪҸд№қйҮҢе ӨпјҢиғЎеҝ зҰ»ејҖеҗҺпјҢеҘ№еёёеёёеңЁжҷҡдёҠеҚҒдёҖдәҢзӮ№й•ҝйҖ”иҜқиҙ№дҫҝе®ңзҡ„ж—¶еҖҷпјҢи·‘еҲ°йҷ„иҝ‘е…¬з”Ёз”өиҜқдәӯз»ҷдёҲеӨ«жү“еҺ»з”өиҜқгҖӮжүҖжңүзҡ„еҒҮжңҹпјҢи°ўжҷ“еҗӣйғҪдјҡжңқеЎ”е…¬и·‘пјҢи·ҹзҰҸеҲ©еӯҰж Ўзҡ„еӯӨе„ҝ们жҺҘи§Ұи¶ҠжқҘи¶ҠеӨҡпјҢи°ўжҷ“еҗӣдә§з”ҹдәҶж— жҜ”ејәзғҲзҡ„ж„ҝжңӣпјҡеҲ°еЎ”е…¬еҺ»пјҒ

гҖҖгҖҖ2003е№ҙпјҢеёҰзқҖжүҚ3еІҒзҡ„е°ҸеҘіе„ҝпјҢи°ўжҷ“еҗӣжқҘеҲ°иҘҝеә·зҰҸеҲ©еӯҰж Ўж”Ҝж•ҷгҖӮ

гҖҖгҖҖд»ҺеӨҙеҶҚжқҘ йҹід№җиҖҒеёҲж•ҷжұүиҜӯ

гҖҖгҖҖи°ўжҷ“еҗӣеј№еҫ—дёҖжүӢеҘҪй’ўзҗҙпјҢеҸҜеӯҰж ЎжңҖйңҖиҰҒзҡ„еҚҙдёҚжҳҜйҹід№җиҖҒеёҲгҖӮз”ҹзү©иҖҒеёҲгҖҒж•°еӯҰиҖҒеёҲгҖҒеӣҫд№Ұз®ЎзҗҶе‘ҳе’Ңз”ҹжҙ»иҖҒеёҲпјҢдёүе№ҙж—¶й—ҙйҮҢпјҢи°ўжҷ“еҗӣе°қиҜ•дәҶеӣӣз§Қи§’иүІдҪҚзҪ®пјҢйЎ¶жӣҝзҰ»ејҖдәҶзҡ„еҝ—ж„ҝиҖ…е’Ңж”Ҝж•ҷиҖҒеёҲ

гҖҖгҖҖжІЎжңүиҒҢз§°гҖҒжІЎжңүжҺ’еҗҚгҖҒжІЎжңүиЎҘиҜҫиҙ№вҖҰвҖҰзҰҸеҲ©еӯҰж ЎжүҫдёҚеҲ°д»»дҪ•зҡ„еҠҹеҲ©гҖӮи°ўжҷ“еҗӣеҚҙж„ҹеҲ°дәҶеүҚжүҖжңӘжңүзҡ„ж”ҫжқҫпјҡвҖңеҹҺеёӮйҮҢзҡ„зү©иҙЁгҖҒдәәдәӢпјҢеҫҲеӨҡеӨҚжқӮзҡ„дәӢжғ…е°ұеғҸиҡ•иҢ§дёҖж ·жқҹзјҡзқҖдҪ пјҢиҖҢеЎ”е…¬е®Ңе…ЁдёҚеҗҢпјҢеңЁиҝҷйҮҢеҝғзҒөеҸҜд»Ҙиў«йҮҠж”ҫгҖӮвҖқ

гҖҖгҖҖи°ўжҷ“еҗӣеј№еҫ—дёҖжүӢеҘҪй’ўзҗҙпјҢеҸҜеӯҰж ЎжңҖйңҖиҰҒзҡ„еҚҙдёҚжҳҜйҹід№җиҖҒеёҲгҖӮз”ҹзү©иҖҒеёҲгҖҒж•°еӯҰиҖҒеёҲгҖҒеӣҫд№Ұз®ЎзҗҶе‘ҳе’Ңз”ҹжҙ»иҖҒеёҲпјҢдёүе№ҙж—¶й—ҙйҮҢпјҢи°ўжҷ“еҗӣе°қиҜ•дәҶеӣӣз§Қи§’иүІпјҢйЎ¶жӣҝзҰ»ејҖдәҶзҡ„ж”Ҝж•ҷиҖҒеёҲпјҢвҖңиҝҷйҮҢжІЎжңүеӯ©еӯҗжқҘйҖӮеә”дҪ пјҢеҸӘжңүиҖҒеёҲйҖӮеә”еӯ©еӯҗпјҢеҸӘиҰҒеҜ№еӯ©еӯҗжңүз”ЁпјҢжҲ‘е°ұеҺ»еӯҰгҖӮвҖқ

гҖҖгҖҖ2006е№ҙ8жңҲ1ж—ҘпјҢвҖңжңЁйӣ…зҘ–еәҶвҖқеӯҰж ЎеңЁжҜ”еЎ”е…¬д№Ўжө·жӢ”йғҪиҝҳй«ҳ200зұізҡ„еӨҡйҘ¶е№Ізӣ®жқ‘жҲҗз«ӢпјҢжІЎжңүдёҒзӮ№е„ҝзҠ№иұ«пјҢи°ўжҷ“еҗӣжҠҘдәҶеҗҚгҖӮеӯҰж Ўе®һиЎҢи—ҸиҜӯдёәдё»жұүиҜӯдёәиҫ…зҡ„еҸҢиҜӯж•ҷеӯҰпјҢеҘ№зҡ„и§’иүІдҪҚзҪ®еҸҲеҝ…йЎ»еҸҳеҢ–гҖӮвҖңеӯҰж ЎеҫҲзјәжұүиҜӯиҖҒеёҲпјҢжҲ‘еҸҲдёҚжҳҜдёҖдёӘдё“дёҡзҡ„иҜӯж–ҮиҖҒеёҲпјҢеҝ…йЎ»йҮҚж–°еӯҰгҖӮвҖқи°ўжҷ“еҗӣжүҳжҜҚдәІд»ҺжҲҗйғҪд№°жқҘеҫҲеӨҡиҜӯж–Үж•ҷжЎҲиҮӘеӯҰпјҢжҠҠе°ҸеӯҰиҜӯж–ҮиҜҫзЁӢеӯҰдәҶеҘҪеҮ йҒҚгҖӮеңЁзЎ®и®ӨиҮӘе·ұеҸҜд»Ҙзҷ»дёҠи®ІеҸ°ж—¶пјҢи°ўжҷ“еҗӣжүҚеҸ‘зҺ°еӣ°йҡҫиҝҳиҝңдёҚжӯўиҝҷдёҖдёӘгҖӮ

гҖҖгҖҖзү§ж°‘зҡ„еӯ©еӯҗ们еӨ§еӨҡеҗ¬дёҚжҮӮжұүиҜӯпјҢе№ҙйҫ„е·®ејӮд№ҹеҫҲеӨ§гҖӮ37дёӘи¶…йҫ„зҡ„еӯ©еӯҗиў«зј–жҲҗ вҖңзү№ж®ҠзҸӯвҖқпјҢе’Ңдёүе№ҙзә§дёҖзҸӯзҡ„40еӨҡдёӘеЁғеЁғдёҖиө·жҲҗдәҶи°ўжҷ“еҗӣзҡ„еӯҰз”ҹгҖӮвҖңиҝҷйҮҢзҡ„еЁғеЁғеҜ№зҹҘиҜҶе®һеңЁжҳҜеӨӘжёҙжңӣдәҶгҖӮвҖқеӯҰз”ҹ们еҗ¬дёҚжҮӮиҮӘе·ұиҜҙзҡ„иҜқпјҢи°ўжҷ“еҗӣе°ұз”ЁжүӢжҜ”еҲ’пјҢж•ҷдјҡдәҶжӢјйҹіпјҢжұүеӯ—иҜҚиҜӯжҲҗдәҶеҸҲдёҖдёӘйҡңзўҚгҖӮи°ўжҷ“еҗӣжғіе°ҪдёҖеҲҮеҠһжі•з”Ёеӯ©еӯҗ们зҶҹжӮүзҡ„дәӢзү©з»„иҜҚйҖ еҸҘпјҢиҚүеҺҹгҖҒйӣӘеұұгҖҒзүҰзүӣгҖҒеёҗзҜ·гҖҒй…ҘжІ№вҖҰвҖҰжҺҘзқҖжҳҜеҸҚеӨҚиҜөиҜ»и®°еҝҶгҖӮдёүе№ҙзә§дёҖзҸӯиҝҳеҘҪпјҢзү№ж®ҠзҸӯзҡ„еЁғеЁғ们еҺӢеҠӣе°ұжӣҙеӨ§дәҶгҖӮжң¬иҜҘдёҠеҲқй«ҳдёӯзҡ„е№ҙйҫ„дёҚе…Ғ许他们жҢүз…§жӯЈеёёиҝӣеәҰеӯҰд№ пјҢ3е№ҙеҶ…е°ұеҫ—еӯҰе®Ң6е№ҙе°ҸеӯҰиҜҫзЁӢгҖӮиҜҫе ӮдёҠпјҢи°ўжҷ“еҗӣеҝ…йЎ»еҫ—дёҚеҒңиҜҙиҜқеҲ¶йҖ вҖңиҜӯеўғвҖқпјҢдёҖе ӮиҜҫдёӢжқҘеҘ№и¶іи¶іиғҪе–қдёӢдёҖжҡ–еЈ¶ж°ҙгҖӮ

гҖҖгҖҖ4дёӘжңҲзҡ„ж—¶й—ҙйҮҢпјҢиҝҷдәӣзү№ж®Ҡзҡ„еӯҰз”ҹи¶іи¶іеӯҰе®ҢдәҶ2жң¬ж•ҷжқҗпјҢи°ўжҷ“еҗӣдёҖе‘Ёзҡ„иҜҫж—¶д№ҹиҫҫеҲ°дәҶ36иҠӮгҖӮд»ӨеҘ№ж¬Јж…°зҡ„жҳҜпјҢиҝһзү№ж®ҠзҸӯзҡ„еӯ©еӯҗзҺ°еңЁд№ҹиғҪиғҢиҜөе”җиҜ—дәҶпјҢвҖңдәәзҡ„жҪңеҠӣжҳҜеҫҲеӨ§зҡ„пјҢеңЁеҹҺеёӮйҮҢжҲ‘е…¶е®һеҫҲжҮ’жғ°пјҢиҝһйҘӯйғҪдёҚдјҡеҒҡгҖӮеҲ°дәҶиҝҷйҮҢжҲ‘еҸ‘зҺ°иҮӘе·ұиҝҳжҳҜеҸҜд»ҘеҒҡеҫҲеӨҡдәӢжғ…гҖӮвҖқ

гҖҖгҖҖз®ҖеҚ•з”ҹжҙ» жҜҸжңҲеҸӘиҠұ30е…ғ

гҖҖгҖҖвҖңдәәзҡ„йңҖиҰҒе…¶е®һеҫҲз®ҖеҚ•пјҢйңҖиҰҒеӨҡдәҶзүөз»Ҡе°ұеӨҡдәҶпјҢеҫ’з”ҹзғҰжҒјвҖҰвҖҰиҜҫзЁӢеҫҲеҝҷпјҢд№ҹжҳҜжҲ‘зҺ°еңЁз”ҹжҙ»зҡ„е…ЁйғЁпјҢдҪҶжҲ‘еҫҲеҝ«д№җпјҢиҝҷж ·зҡ„еҝ«д№җдёҚжҳҜй’ұиғҪеӨҹеёҰжқҘзҡ„вҖқ

гҖҖгҖҖвҖңжңЁйӣ…зҘ–еәҶвҖқеӯҰж ЎжІЎжңүеӣҙеўҷпјҢд»Һжҙ»еҠЁжҲҝж•ҷе®Өзҡ„д»»дҪ•дёҖдёӘзӘ—еҸЈпјҢйғҪеҸҜд»ҘзңӢеҲ°дёҚиҝңеӨ„е·ҚеіЁзҡ„йӣ…е§ҶйӣӘеұұгҖӮдёҚе°‘ж•ҷе®Өзҡ„зӘ—жҲ·е…ідёҚдёҠпјҢеҜ’йЈҺдёҖдёӘеҠІе„ҝең°жңқж•ҷе®ӨйҮҢзҒҢпјҢе°Ҫз®Ўиә«дёҠз©ҝзқҖеӯҰж Ўз»ҹдёҖеҸ‘ж”ҫзҡ„зҫҪз»’жңҚпјҢеңЁжңҖеҶ·зҡ„жё…жҷЁе’ҢеӮҚжҷҡпјҢиҝҳжҳҜжңүеӯ©еӯҗеҶ»еҫ—з‘ҹз‘ҹеҸ‘жҠ–гҖӮ

гҖҖгҖҖвҖңдёҖе№ҙзә§зҡ„е…ҘеӯҰж–°з”ҹд»ҘдёәеҸӘиҰҒзқЎйҶ’дәҶе°ұиҰҒдёҠиҜҫпјҢз»Ҹеёёжңүдёғе…«еІҒзҡ„еЁғеЁғеҮҢжҷЁдёүеӣӣзӮ№йҶ’дәҶпјҢе°ұзӣҙжҺҘи·‘еҲ°ж•ҷе®ӨзӯүиҖҒеёҲгҖӮвҖқеҘҪеӨҡеЁғеЁғеӣ жӯӨж„ҹеҶ’пјҢи°ўжҷ“еҗӣеҫҲжҳҜж„ҹж…ЁпјҡвҖң他们жңүзқҖеӨӘеӨҡзҡ„дјҳз§Җе“ҒиҙЁпјҢе°Ҫз®ЎжқЎд»¶иҝҷд№Ҳиү°иӢҰпјҢдҪҶ他们зңҹзҡ„жӢҘжңүдёҖ笔еҫҲе®қиҙөзҡ„иҙўеҜҢвҖ”вҖ”зәҜеҮҖгҖӮвҖқ

гҖҖгҖҖиҝҷйҮҢзҡ„еЁғеЁғ们иә«дёҠжІЎжңүдёҖеҲҶй’ұзҡ„йӣ¶иҠұй’ұпјҢд№ҹжІЎжңүйӣ¶йЈҹпјҢеӯҰж ЎеҸ‘з»ҷзҡ„иЎЈжңҚе’ҢиҖҒеёҲдәІжүӢдҝ®еүӘзҡ„еҸ‘еһӢйғҪжҳҜдёҖж ·зҡ„пјҢжІЎжңүд»»дҪ•дёңиҘҝеҸҜж”ҖжҜ”гҖӮ他们д№Ӣй—ҙдёҚдјҡеҗөжһ¶жӣҙдёҚдјҡжү“жһ¶пјҢе№ҙй•ҝзҡ„еӯ©еӯҗеҫҲиҮӘ然ең°з…§йЎҫзқҖжҜ”иҮӘе·ұе°Ҹзҡ„еҗҢеӯҰпјҢеҗҢеӯҰд№Ӣй—ҙзҡ„е…ізі»жӣҙеғҸе…„ејҹе§җеҰ№гҖӮ

гҖҖгҖҖжҜҸе№ҙ6гҖҒ7гҖҒ8жңҲжҳҜеҪ“ең°еӨ©ж°”жңҖеҘҪзҡ„ж—¶иҠӮпјҢеӨӘйҳіе’ҢжңҲдә®ж—¶еёёеҗҢж—¶жӮ¬жҢӮдәҺеӨ©йҷ…пјҢеӨҡйҘ¶е№Ізӣ®еҲ°еӨ„жҳҜз»ҝеҫ—е°ұеҝ«иҰҒйЎәзқҖеұұеқЎжөҒдёӢжқҘзҡ„иҚүең°пјҢйӣӘеұұз§ҜйӣӘиһҚеҢ–иҖҢжҲҗзҡ„жәӘж°ҙжңқзқҖдёӢжёёи—ҸеҜЁж¬ўеҝ«жөҒж·ҢиҖҢеҺ»гҖӮиҝҷиҲ¬еҰӮз”»жҷҜиҮҙе°ұеңЁи·ҹеүҚпјҢжІЎдәәеқҗеҫ—дҪҸпјҢиҖҒеёҲ们дјҡеёҰзқҖеЁғеЁғжҠҠиҜҫе Ӯ移еҲ°иҚүең°дёҠпјҢеЁғеЁғ们жҲ–еқҗжҲ–и¶ҙпјҢеӣҙжҲҗдёҖеңҲе„ҝпјҢжӢҝзқҖиҜҫжң¬еӨ§еЈ°жң—иҜөзқҖиҜҫж–ҮгҖӮеҪ“然пјҢ他们йғҪеҫ—еҫҲе°ҸеҝғпјҢиҰҒжҳҜдёҚе°ҸеҝғдёҖеұҒиӮЎеқҗдёҠж№ҝзүӣзІӘе Ҷе„ҝпјҢе°ұеӨҹи®©з”ҹжҙ»иҖҒеёҲеҝҷжҙ»еҘҪдёҖйҳөеӯҗпјҢеӯ©еӯҗиҮӘе·ұд№ҹе°ұжІЎиЈӨеӯҗз©ҝжІЎиЎЈиЈіжҚўдәҶгҖӮ

гҖҖгҖҖеӯ©еӯҗд»¬д№ жғҜз”ЁжңҖз®ҖеҚ•зҡ„ж–№ејҸиЎЁиҫҫеҜ№иҖҒеёҲзҡ„еҙҮ敬пјҡеҗ¬иҖҒеёҲзҡ„иҜқгҖӮвҖңеёғзҪ®зҡ„дҪңдёҡпјҢдәӨеҫ…зҡ„дәӢжғ…пјҢеӯ©еӯҗ们йғҪдјҡдёҚжҠҳдёҚжүЈең°е®ҢжҲҗпјҢеҢ…жӢ¬ж”№еҸҳжІЎдёҠеӯҰеүҚе°ұеҪўжҲҗзҡ„еҘҪеӨҡз”ҹжҙ»д№ жғҜгҖӮвҖқдёҚе°‘еӯ©еӯҗеҲқе…ҘеӯҰж—¶жІЎжңүдёҠеҺ•жүҖзҡ„д№ жғҜпјҢи°ўжҷ“еҗӣе’ҢеҗҢдәӢ们дёҖдёӘдёӘең°ж•ҷпјҢзҺ°еңЁеҚідҫҝжҳҜеңЁйӣ¶дёӢ20еәҰзҡ„еҜ’еҶ¬ж·ұеӨңпјҢиҝҷдәӣеЁғеЁғ们д№ҹдјҡз©ҝдёҠжӢ–йһӢе’Ңз§ӢиЈӨпјҢжңқ60зұіеӨ–зҡ„еҺ•жүҖи·‘гҖӮ

гҖҖгҖҖиҮӘ然жқЎд»¶иҷҪдёҘй…·пјҢдҪҶеҜ№еӯ©еӯҗеЁҒиғҒжңҖеӨ§зҡ„жҳҜеЎ”е…¬еӨ§иҚүеҺҹзҡ„зӢјпјҢе®ғ们е°ұз”ҹжҙ»еңЁйӣ…е§ҶзҘһеұұйӣӘзәҝйҷ„иҝ‘пјҢйӮЈйҮҢжӯҘиЎҢеҲ°вҖңжңЁйӣ…зҘ–еәҶвҖқдёҚиҝҮ2дёӘеӨҡе°Ҹж—¶гҖӮ

гҖҖгҖҖ11жңҲ24ж—Ҙжё…жҷЁпјҢи®°иҖ…дёәжӢҚдёҖеј еӯҰж Ўзҡ„дҝҜзһ°е…ЁжҷҜпјҢзҷ»дёҠзҘһеұұеҚҠи…°гҖӮ4дёӘеӨ§е°ҸдёҚдёҖзҡ„жө·еӯҗйқҷйқҷиәәеңЁиҝҷйҮҢпјҢе®ӣеҰӮеү”йҖҸзҡ„е®қзҹіжҙ’иҗҪеҮЎе°ҳгҖӮи°ҒиғҪжғіеҲ°пјҢжө·еӯҗзҡ„ж—Ғиҫ№жӯЈиҝӣиЎҢзқҖдёҖеңәжқҖжҲ®пјҡ2еҢ№зӢјжӯЈз”ЁеҠӣж’•жүҜзқҖ1еҸӘзҰ»зҫӨзҡ„马пјҢе®ғ们й”җеҲ©зҡ„зңјзқӣеҫҲиҪ»жҳ“ең°еҸ‘зҺ°дәҶи®°иҖ…гҖӮи®°иҖ…жӯЈеңЁжғ¶жҒҗпјҢеЎ«йҘұдәҶиӮҡеӯҗзҡ„зӢјеҚҙйҖүжӢ©иёұжӯҘзҰ»ејҖгҖӮеҗҢиЎҢзҡ„еӯҰж Ўи—Ҹж—ҸиҖҒеёҲиҜҙпјҢзӢјжңҖдёҚжҖ•й©¬пјҢиҰҒжҳҜи®°иҖ…йӘ‘зқҖ马пјҢеӨҡеҚҠдјҡиў«зӢјйЎәеёҰеҪ“дҪңзӣ®ж ҮгҖӮ

гҖҖгҖҖе°Ҫз®ЎзҺҜеўғеҰӮжӯӨжҒ¶еҠЈпјҢи°ўжҷ“еҗӣеҚҙи§үеҫ—дёҺеӨ©зңҹж— йӮӘзҡ„еЁғеЁғ们е‘ҶеңЁдёҖиө·еҫҲеҝ«д№җпјҢвҖңиҜҫзЁӢеҫҲеҝҷпјҢд№ҹжҳҜжҲ‘зҺ°еңЁз”ҹжҙ»зҡ„е…ЁйғЁпјҢдҪҶжҲ‘еҫҲеҝ«д№җпјҢиҝҷж ·зҡ„еҝ«д№җдёҚжҳҜй’ұиғҪеӨҹеёҰжқҘзҡ„гҖӮвҖқ

гҖҖгҖҖиҰҒжҳҜвҖңеҠӘеҠӣвҖқзҡ„иҜқпјҢи°ўжҷ“еҗӣжҜҸдёӘжңҲеҸҜд»ҘиҠұеҮәеҺ»30еӨҡе…ғй’ұпјҢиҝҷиҝҳеҝ…йЎ»еҫ—еҲ°20е…¬йҮҢеӨ–зҡ„еЎ”е…¬д№Ўй•ҮдёҠеҺ»пјҢвҖңеңЁиҝҷйҮҢеҸҜд»ҘеҫҲжё…жҘҡең°жҳҺзҷҪдёҖдёӘйҒ“зҗҶпјҢдәәзҡ„йңҖиҰҒе…¶е®һеҫҲз®ҖеҚ•пјҢйңҖиҰҒеӨҡдәҶзүөз»Ҡе°ұеӨҡдәҶпјҢеҫ’з”ҹзғҰжҒјгҖӮвҖқ

гҖҖгҖҖдәІз”ҹеҘіе„ҝ дёҚиғҪеҸ«еҘ№дёҖеЈ°вҖңеҰҲеҰҲвҖқ

гҖҖгҖҖ7еІҒеҚҠзҡ„еҘіе„ҝе’Ңи°ўжҷ“еҗӣеҗҢеңЁдёҖжүҖеӯҰж ЎпјҢдҪҶжІЎжңүеҫ—еҲ°дёҖзӮ№вҖңзү№ж®Ҡз…§йЎҫвҖқпјҢе’Ңи—Ҹж—ҸеҗҢеӯҰ们еҗҢеҗғдҪҸпјҢж ЎеӣӯйҮҢзў°и§Ғи°ўжҷ“еҗӣеҸӘиғҪеҸ«иҖҒеёҲпјҢдёҚиғҪеҸ«еҰҲеҰҲгҖӮ

гҖҖгҖҖ11жңҲ22ж—ҘпјҢиҝҳжңү3еӨ©е°ұиҰҒжңҹжң«иҖғиҜ•дәҶгҖӮиҝҮдәҶ11жңҲпјҢеЎ”е…¬иҚүеҺҹзҡ„еӨ§йӣӘеӨ©ж°”е°ұиҰҒжқҘеҲ°пјҢеӨ§йӣӘдёҖж—Ұе°ҒеұұпјҢзІ®йЈҹе°ұйҖҒдёҚиҝӣжқҘпјҢеӣ жӯӨеҜ’еҒҮжҜ”еұұеӨ–еӯҰж Ўж”ҫеҫ—ж—©пјҢиҖҢдё”дёҖж”ҫе°ұжҳҜ3дёӘжңҲгҖӮ

гҖҖгҖҖеҸҜд»ҘеӣһеҲ°йҳҝзҲёйҳҝеҰҲиә«иҫ№дәҶпјҢеҸҜзҰ»ж„Ғжҳҫ然еӨҡиҝҮдәҶеӣһ家зҡ„ж¬Је–ңгҖӮиҝҷеӨ©жҷҡдёҠ8зӮ№еӨҡпјҢи°ўжҷ“еҗӣиў«жӢүе§ҶжӢүиҝӣеҘіз”ҹеҜқе®ӨпјҢзңӢзқҖиҝҷдёӘдҪҺеӨҙдёҚиҜӯзҡ„еҘіеӯ©еӯҗпјҢи°ўжҷ“еҗӣе°ҶжүӢиҪ»иҪ»ж”ҫеңЁжӢүе§ҶеӨҙдёҠгҖӮвҖңиҲҚдёҚеҫ—зҰ»ејҖиҖҒеёҲеҗ—пјҹвҖқи°ўжҷ“еҗӣиҜқйҹіеҲҡиҗҪпјҢжӢүе§ҶзңјеңҲзәўдәҶпјҢеҘ№дёҚе®үең°жҺҗзқҖиЎЈи§’зҡ„жүӢпјҢзҺҜжҠұдҪҸдәҶиҖҒеёҲзҡ„и…°гҖӮи°ўжҷ“еҗӣжғіеҮәдёӘиҲ’зј“еӯ©еӯҗеҝғжғ…зҡ„еҠһжі•пјҡвҖңжқҘпјҢе’ұ们е”ұж”ҜжӯҢеҗ§пјҢйў„зҘқеӨ§еҗҺеӨ©иҖғиҜ•еӨ§е®¶йғҪеҸ–еҫ—еҘҪжҲҗз»©гҖӮвҖқи°ўжҷ“еҗӣз”ЁжүӢжү“иө·дәҶжӢҚеӯҗпјҢ8дёӘеҘіеӯ©еӯҗе”ұиө·дәҶи—Ҹж—ҸжӯҢжӣІпјҢжӯҢеЈ°йЈҳеҮәзӘ—еӨ–пјҢз«ӢеҲ»е°ұиў«еҜ’йЈҺеёҰеҲ°еұұжўҒдёҠеҺ»дәҶгҖӮ

гҖҖгҖҖеңЁеҘіз”ҹеҜқе®Өзҡ„еҸҰдёҖеӨҙпјҢвҖңжңЁйӣ…зҘ–еәҶвҖқе№ҙйҫ„жңҖе°Ҹзҡ„еҘіз”ҹжӣІжЎ‘жӢүеқҗеңЁиҮӘе·ұзҡ„еәҠдёҠпјҢдҫ§иҖійқҷйқҷеҗ¬зқҖеұӢеӨ–йҡҗйҡҗдј жқҘзҡ„жӯҢеЈ°гҖӮ

гҖҖгҖҖжӣІжЎ‘жӢүзңҹеҗҚеҸ«иғЎж–ҮеҗүпјҢи°ўжҷ“еҗӣ7еІҒеҚҠзҡ„еҘіе„ҝпјҢд№ҹжҳҜдёүе№ҙзә§дёҖзҸӯзҡ„еӯҰз”ҹгҖӮиҝҷе·Із»ҸжҳҜиғЎж–ҮеҗүеңЁеЎ”е…¬е‘Ҷзҡ„第еӣӣдёӘе№ҙеӨҙдәҶпјҢе°Ҫз®Ўе’ҢеҰҲеҰҲеҗҢеңЁдёҖжүҖеӯҰж ЎпјҢеҸҜиҝҷдёӘеӯ©еӯҗжІЎжңүеҫ—еҲ°дёҖзӮ№вҖңзү№ж®Ҡз…§йЎҫвҖқгҖӮе’Ңи—Ҹж—ҸеҗҢеӯҰ们еҗҢеҗғдҪҸпјҢж ЎеӣӯйҮҢзў°и§Ғи°ўжҷ“еҗӣеҸӘиғҪеҸ«иҖҒеёҲпјҢдёҚиғҪеҸ«еҰҲеҰҲпјҢжІЎдәӢдёҚиғҪеҲ°еӨ§еёҗзҜ·е’ҢеҜқе®ӨжүҫеҰҲеҰҲгҖӮе·Із»ҸиғҪиҜҙдёҖеҸЈжөҒеҲ©и—ҸиҜӯзҡ„иғЎж–ҮеҗүпјҢжүӢиў«еҶ»еҫ—еғҸзәўиҗқеҚңпјҢй»қй»‘зҡ„и„ёиӣӢдёҠжҢӮзқҖдёӨеқ—зәўеҪӨеҪӨзҡ„й«ҳеҺҹзәўгҖӮ

гҖҖгҖҖ2003е№ҙпјҢеёҰзқҖеҜ№еӨ§еҹҺеёӮзҡ„е”ҜдёҖи®°еҝҶвҖ”вҖ”вҖңжұүе ЎеҢ…вҖқпјҢ3еІҒеӨҡзҡ„иғЎж–Үеҗүиў«и°ўжҷ“еҗӣеёҰеҲ°еЎ”е…¬ вҖңиҘҝеә·зҰҸеҲ©еӯҰж ЎвҖқпјҢдёҺзҲёзҲёеӣўиҒҡгҖӮ2006е№ҙпјҢи°ўжҷ“еҗӣиҝӣе…ҘвҖңжңЁйӣ…зҘ–еәҶвҖқеӯҰж Ўж—¶пјҢеӣ дёәзҰҸеҲ©еӯҰж ЎжІЎжңүдёҖе№ҙзә§пјҢиғЎж–Үеҗүи·ҹзқҖеҰҲеҰҲжқҘеҲ°йӣӘеұұи„ҡдёӢгҖӮ

гҖҖгҖҖеӯҰж Ўзҡ„еӯ©еӯҗйғҪзҹҘйҒ“жӣІжЎ‘жӢүжҳҜи°ўиҖҒеёҲзҡ„еҘіе„ҝпјҢдҪҶеңЁеӨ§е®¶зңјйҮҢпјҢиғЎж–ҮеҗүжІЎжңүдёҖзӮ№дёҺиҮӘе·ұдёҚеҗҢгҖӮвҖңжҲ‘еҸҜд»Ҙз»ҷеҘ№жҚўе№ІеҮҖиЎЈиЈіпјҢеҸҜд»Ҙи®©еҘ№и·ҹжҲ‘дҪҸеңЁдёҖиө·пјҢдҪҶдёҚиғҪи®©еҘ№иҝҷж ·зү№ж®ҠгҖӮвҖқеҗҢеӯҰйҮҢжңүеҸҢдәІе°ҪеӨұзҡ„еӯӨе„ҝпјҢи°ўжҷ“еҗӣжӢ…еҝғеҘіе„ҝеҳҙйҮҢзҡ„иҜқдјҡдёҚз»Ҹж„ҸеҲәдјӨе…¶д»–еӯ©еӯҗж•Ҹж„ҹзҡ„еҝғгҖӮ

гҖҖгҖҖдёҖж¬ЎиҜҫе ӮдёҠпјҢи°ўжҷ“еҗӣж•ҷеӨ§е®¶еҝөвҖңе ЎвҖқеӯ—ж—¶пјҢйЎәеҸЈе°ұз»„еҮәвҖңжұүе ЎеҢ…вҖқзҡ„иҜҚжқҘпјҢе…¶д»–еӯ©еӯҗдёҖзүҮиҢ«з„¶пјҢиғЎж–Үеҗүе°ҸеЈ°еҹӢжҖЁзқҖеҰҲеҰҲпјҡвҖңиҖҒеёҲпјҢдҪ дёҚиҜҘз»„иҝҷдёӘиҜҚзҡ„гҖӮвҖқеҘіе„ҝзҡ„иҜқи®©и®ІеҸ°дёҠи°ўжҷ“еҗӣзҡ„еҝғзҢӣзҡ„дёҖйўӨпјҢвҖңиҮӘе·ұзҡ„еҘіе„ҝпјҢжҖҺд№ҲиғҪдёҚеҝғз–је‘ўгҖӮвҖқжҜҸж¬ЎеёҰзқҖеҘіе„ҝеӣһжҲҗйғҪиҝҮе№ҙпјҢи°ўжҷ“еҗӣзҡ„зҲ¶жҜҚдёҖзңӢеҲ°ж¶ҲзҳҰзҡ„еӨ–еӯҷеҘіе’ҢеҘ№й•ҝж»ЎеҶ»з–®зҡ„е°ҸжүӢпјҢеҝ…е®ҡдјҡз»ҷи°ўжҷ“еҗӣеҘҪдёҖйЎҝйӘӮгҖӮ

гҖҖгҖҖе°Ҹеӯ©еӯҗзҡ„еӨ©жҖ§йғҪжҳҜдёҖж ·зҡ„пјҢиғЎж–Үеҗүд№ҹдёҚдҫӢеӨ–гҖӮвҖңжғіеӣһжҲҗйғҪпјҢжҲҗйғҪеҘҪзҺ©гҖӮиҝҷиҫ№жңүзӮ№иӢҰпјҢеӨӘеҶ·дәҶгҖӮвҖқеҰҲеҰҲе°ұеңЁиә«иҫ№пјҢиғЎж–Үеҗүзҡ„еЈ°йҹідҪҺеҫ—еғҸиҡҠеӯҗйЈһиҝҮгҖӮеӨҡйҘ¶е№Ізӣ®зҡ„дёҘеҜ’и®©еӨ§дәә们йғҪеҗғдёҚеӨӘж¶ҲпјҢжӣҙеҲ«иҜҙдёҖдёӘд»ҺеӨ§еҹҺеёӮйҮҢжқҘзҡ„7еІҒе°Ҹеӯ©еӯҗдәҶгҖӮвҖңжңҖзҲұзҲёзҲёеҰҲеҰҲпјҢ他们еңЁе“Әе„ҝжҲ‘е°ұдҪҸе“Әе„ҝгҖӮвҖқйҷӨдәҶиҝҷдёӘй—®йўҳиғЎж–ҮеҗүиғҪиӮҜе®ҡзӯ”еӨҚпјҢе…¶д»–е…ідәҺжңҖе–ңж¬ўеҗғд»Җд№ҲгҖҒз©ҝд»Җд№ҲгҖҒзҺ©д»Җд№Ҳзҡ„й—®йўҳпјҢйғҪеҸӘиғҪеҫ—еҲ°е°Ҹ姑еЁҳвҖңйҡҸдҫҝвҖқдёӨдёӘеӯ—зҡ„еӣһзӯ”гҖӮ

гҖҖгҖҖжҜҸж¬ЎжҳҘиҠӮд»ҺжҲҗйғҪеӣһеӯҰж ЎпјҢеҘ№йғҪдјҡз»ҷеҗҢеӯҰ们еёҰи®ёеӨҡзӨјзү©пјҢд№Ұжң¬гҖҒ铅笔гҖҒзі–жһңпјҢеә”жңүе°ҪжңүгҖӮвҖңжҲ‘们ж•ҷиӮІеҘ№пјҢиҮӘе·ұзҡ„дёҚйҮҚиҰҒпјҢиҰҒеё®еҠ©еҲ«дәәжүҚеҝ«д№җгҖӮвҖқеҘіе„ҝзҡ„еҫҲеӨҡдёҫеҠЁи®©и°ўжҷ“еҗӣеҫҲж¬Јж…°пјҢеҸӘиҰҒе’ҢеҰҲеҰҲдҪҸеңЁдёҖиө·пјҢе°Ҹж–ҮеҗүдёҖе®ҡдјҡж—©ж—©дёҠеәҠз»ҷеҰҲеҰҲжҡ–иў«зӘқгҖӮеӣһеҲ°жҲҗйғҪ家йҮҢпјҢеҘ№дјҡдё»еҠЁеё®еҘ¶еҘ¶е’ҢеӨ–е…¬еӨ–е©ҶеҒҡ家еҠЎгҖӮвҖңжҳҜиҝҷйҮҢзҡ„зҺҜеўғе’ҢеҲ«зҡ„и—Ҹж—Ҹеӯ©еӯҗеҪұе“ҚзқҖеҘ№пјҢжҲ‘们и§үеҫ—е°ҶеҘ№еёҰеҲ°иҝҷйҮҢжқҘжҳҜеҜ№зҡ„пјҢеӯҰд№ еҒҡдәәжҜ”еӯҰзҹҘиҜҶжӣҙйҮҚиҰҒгҖӮвҖқ

гҖҖгҖҖеҜ’еҒҮдёҙеҲ« еӯҰз”ҹе“ӯзқҖдёҺеҘ№йҒ“еҲ«

гҖҖгҖҖвҖңжҳҺе№ҙпјҢеӯҰж Ўиҝҳе°ҶжӢӣ收600еҗҚж–°з”ҹпјҢж•ҷеӯҰжҘје·ҘзЁӢд№ҹе°ҶеҠЁе·ҘпјҢжңӘжқҘдјҡи¶ҠжқҘи¶ҠеҘҪпјҢжӣҙеӨҡзҡ„иҚүеҺҹеӯ©еӯҗеҸҜд»ҘдёҠеӯҰдәҶвҖҰвҖҰжҲ‘дјҡеңЁиҝҷйҮҢе‘ҶдёҖиҫҲеӯҗвҖқ

гҖҖгҖҖ11жңҲ26ж—ҘжҳҜжңҹжң«иҖғиҜ•зҡ„жңҖеҗҺдёҖеӨ©пјҢжҒ°е·§жҳҜе‘ЁдёҖгҖӮ7пјҡ30пјҢдҫӢиЎҢзҡ„еҚҮж——д»ӘејҸдҫқ然йЈҺйӣЁж— йҳ»ең°еңЁжҙ»еҠЁжҲҝеүҚең°еұұеқЎдёҠдёҫиЎҢгҖӮ

гҖҖгҖҖ600еҗҚеӯ©еӯҗд»ҘзҸӯдёәеҚ•дҪҚж•ҙйҪҗжҺ’еҲ—еңЁж——еҸ°еүҚпјҢдәҢе№ҙзә§зҡ„2дёӘе°Ҹ家дјҷжүӢжҚ§еӣҪж——иө°дёҠеҚҮж——еҸ°пјҢеӯ©еӯҗ们йҪҗеЈ°е”ұиө·еӣҪжӯҢпјҢе°‘е…Ҳйҳҹе‘ҳиЎҢйҳҹзӨјпјҢе…¶дҪҷзҡ„еӯ©еӯҗиЎҢжіЁзӣ®зӨјпјҢиў«жҙ—еҫ—еҸ‘зҷҪзҡ„еӣҪж——пјҢеңЁжүҖжңүдәәзҡ„еҮқи§ҶдёӢзј“зј“еҚҮдёҠж——жқҶйЎ¶пјҢиҝҺйЈҺжӢӣеұ•гҖӮ

гҖҖгҖҖ12зӮ№пјҢиҖғиҜ•з»“жқҹгҖӮеҗғиҝҮеҚҲйҘӯпјҢеӯ©еӯҗе’ҢиҖҒеёҲ们ејҖе§Ӣеҗ„еҝҷеҗ„зҡ„гҖӮеӯ©еӯҗйҮҢйҮҢеӨ–еӨ–жҠҠж•ҷе®Өе’ҢеҜқе®Өжү“жү«еҫ—е№Іе№ІеҮҖеҮҖгҖӮи°ўжҷ“еҗӣе’ҢеҲ«зҡ„иҖҒеёҲ们йӣҶдёӯеңЁеӨ§еёҗзҜ·йҮҢпјҢејҖе§ӢдәӨеҸүйҳ…еҚ·гҖӮеҸҲдёҖдёӘеӯҰжңҹзҡ„ж•ҷеӯҰдёҙиҝ‘е°ҫеЈ°пјҢжӣҙеӣ дёәйҖҡиҝҮиҜ•еҚ·еҸҚжҳ еҮәеӯ©еӯҗ们жҺҢжҸЎдәҶж–°зҹҘиҜҶпјҢеёҗзҜ·йҮҢжҙӢжәўзқҖдёҖиӮЎиҪ»жқҫж„үжӮҰзҡ„ж°”ж°ӣгҖӮжңүеӯ©еӯҗеңЁз”ЁвҖңжңӢеҸӢвҖқе’ҢвҖңеғҸвҖқйҖ еҸҘж—¶пјҢеҫҲе№Іи„Ҷең°зӯ”пјҡжҲ‘зҡ„еҘҪжңӢеҸӢеғҸ马дёҖж ·пјӣд»–еғҸзҘһд»ҷдёҖж ·гҖӮиҝҷеҸҜзҲұзҡ„зӯ”еҚ·и®©иҖҒеёҲ们笑еҮәдәҶеЈ°пјҢиҰҒзҹҘйҒ“иҝҷдәӣеӯ©еӯҗеңЁдёҠеӯҰжңҹиҝҳдёҖдёӘжұүеӯ—йғҪдёҚи®Өеҫ—пјҢе№іеқҮеҲҶдёҚиҝҮ10жқҘеҲҶгҖӮдёҖе№ҙдёӢжқҘпјҢеӯ©еӯҗ们жұүиҜӯж–ҮиҖғиҜ•е№іеқҮеҲҶе·Із»Ҹж¶ЁеҲ°50еӨҡеҲҶпјҢжӢ”е°–зҡ„еҚ•з§‘иҖғеҲ°дәҶ93.5еҲҶгҖӮ

гҖҖгҖҖеӨңжёҗж·ұдәҶпјҢеҸҜеӯҰз”ҹеҜқе®ӨйҮҢиҝҳеҫҲзғӯй—№пјҢеӯ©еӯҗ们еңЁзқҖж•ҙзҗҶиҮӘе·ұзҡ„иЎҢжқҺгҖӮиЎҢжқҺеҫҲз®ҖеҚ•пјҢйҷӨдәҶиә«дёҠз©ҝзқҖзҡ„иЎЈиЈіпјҢжҸҗеңЁжүӢйҮҢзҡ„дёҖеҸҢйһӢеӯҗпјҢеү©дёӢзҡ„е°ұе…ЁжҳҜд№Ұжң¬дәҶгҖӮеӯҰж Ўз»ҹдёҖеҸ‘ж”ҫзҡ„д№ҰеҢ…иў«д№Ұжң¬еЎһеҫ—йј“йј“еӣҠеӣҠпјҢжңӘжқҘ3дёӘжңҲж—¶й—ҙпјҢе®ғ们е°ҶйҷӘдјҙиҝҷдәӣеӯ©еӯҗеәҰиҝҮж•ҙдёӘеҜ’еҒҮгҖӮ

гҖҖгҖҖ27ж—ҘеҮҢжҷЁ4зӮ№еӨҡпјҢе·Із»ҸжңүеҝғжҖҘзҡ„еӯ©еӯҗд»ҺеәҠдёҠзҲ¬дәҶиө·жқҘгҖӮеҖјж—Ҙзҡ„еӯ©еӯҗж—©ж—©ең°и·‘еҲ°еҺЁжҲҝпјҢжҸҗеҮәйҰ’еӨҙе’ҢеҠ дәҶй…ҘжІ№гҖҒзүӣеҘ¶зҡ„зЁҖйҘӯпјҢеҲ°жҜҸдёӘеҜқе®ӨжҢЁдёӘеҲҶеҸ‘гҖӮзӣҳи…ҝеқҗеңЁең°жқҝдёҠпјҢвҖңжңЁйӣ…зҘ–еәҶвҖқзҡ„еӯ©еӯҗ们еҗғе®ҢдәҶиҝҷеӯҰжңҹжңҖеҗҺдёҖйЎҝж—©йӨҗгҖӮ

гҖҖгҖҖ9зӮ№пјҢи·қзҰ»е®¶й•ҝ们е…Ҙж Ўзҡ„ж—¶й—ҙиҝҳжңүдёҖдёӘе°Ҹж—¶пјҢжҙ»еҠЁжҲҝд№Ӣй—ҙзҡ„ж–ңеқЎдёҠпјҢиҖҒеёҲе’ҢеӯҰз”ҹ们已з»Ҹж··еңЁдәҶдёҖиө·гҖӮжҜҸдёҖеҗҚиҖҒеёҲйғҪиў«еӯ©еӯҗз°ҮжӢҘеңЁдёӯй—ҙпјҢеӯ©еӯҗ们зүөзқҖиҖҒеёҲзҡ„иЎЈи§’дҫқдҫқдёҚиҲҚпјҢз”ҹжҙ»иҖҒеёҲеҚ“зҺӣж—©е°ұиў«дёҖе№ҙзә§зҡ„еӯ©еӯҗ们дәІеҫ—满脸鼻涕гҖӮ

гҖҖгҖҖи°ўжҷ“еҗӣиә«иҫ№зҡ„еӯ©еӯҗжҳҜжңҖеӨҡзҡ„пјҢеҘҪеҮ дёӘеҘіеӯ©еӯҗе·Із»Ҹе“ӯзәўдәҶзңјпјҢиҖҒжҠҠ笑容жҢӮеңЁи„ёдёҠзҡ„и°ўжҷ“еҗӣеҶҚд№ҹеҝҚдёҚдҪҸдәҶпјҢзңјжіӘеғҸж–ӯзәҝзҡ„зҸҚзҸ дёҖйў—жҺҘдёҖйў—гҖӮвҖңиҖҒеёҲпјҢжҲ‘жғіеӣһ家дәҶд№ҹиғҪеӨ©еӨ©и§ҒеҲ°дҪ гҖӮвҖқ第дёҖдёӘеӯ©еӯҗиҰҒиө°дәҶи°ўжҷ“еҗӣзҡ„з…§зүҮпјҢдҫҝдёҚж–ӯжңүеӯ©еӯҗи·‘еҲ°еҘ№зҡ„еҜқе®Өи®ЁиҰҒпјҢеҮ еҲҶй’ҹе·ҘеӨ«пјҢи°ўжҷ“еҗӣеҚҒжқҘеј ж ҮеҮҶз…§е°ұеҲҶеҸ‘дёҖз©әдәҶгҖӮ

гҖҖгҖҖ10ж—¶жӯЈпјҢдёҠеҚғдҪҚ家й•ҝд»Һж Ўй—ЁйұјиҙҜиҖҢе…ҘпјҢеӯ©еӯҗ们з«ҷзҡ„йҳҹдјҚеҫҲеҝ«дҫҝжҲҗдәҶвҖңеӨ№еҝғйҘје№ІвҖқпјҡ家й•ҝ们жҠҠеӯ©еӯҗеӣҙеңЁдәҶдёӯй—ҙпјҢз”ЁзңјзқӣдҪҝеҠІеңЁеӯ©еӯҗе ҶйҮҢеҜ»жүҫзқҖиҮӘ家зҡ„еӯ©еӯҗгҖӮиҝҷд№ҲеӨҡдәәиҒҡеңЁдёҖиө·еҸҜдёҚеёёи§ҒпјҢең°е№ҝдәәзЁҖзҡ„еЎ”е…¬пјҢеҸӘжңүжҜҸе№ҙзҡ„иөӣ马иҠӮгҖҒи·ізҘһиҠӮгҖҒжҳҘиҠӮжүҚиғҪжңүиҝҷд№Ҳзғӯй—№гҖӮжқҘиҮӘ22дёӘжқ‘зҡ„еӯ©еӯҗиў«еҗ„иҮӘзҡ„жқ‘йўҶеҜјйўҶеҲ°дёҖиө·пјҢ家й•ҝ们еҶҚеҗ„иҮӘйўҶдёҠиҮӘе·ұзҡ„еӯ©еӯҗпјҢиө°еҲ°иҖҒеёҲи·ҹеүҚйҒ“дёҖеЈ°вҖңжүҺиҘҝеҫ·еӢ’вҖқеҗҺеҮәдәҶеӯҰж ЎгҖӮж Ўй—ЁеҸЈпјҢеҜҶеҜҶйә»йә»зҡ„ж‘©жүҳиҪҰе’Ң马еҢ№еҲҶеҲ«еҚ ж»ЎдәҶеңҹи·ҜдёӨдҫ§гҖӮеҫҲеҝ«пјҢжӣІжҠҳзҡ„еұұи·ҜдёҠдҫҝж»ЎжҳҜиҪҪзқҖеӯ©еӯҗзҡ„ж‘©жүҳиҪҰе’Ң马еҢ№дәҶгҖӮ

гҖҖгҖҖзғӯй—№ж Ўеӣӯжёҗжёҗе®үйқҷдёӢжқҘпјҢйқҷеҫ—еҸӘиғҪеҗ¬и§Ғе–ңй№Ҡе’Ңд№ҢйёҰеҸ«гҖӮ63еҗҚж•ҷиҒҢе‘ҳе·ҘжҠҠеү©дёӢзҡ„10еҗҚеӯ©еӯҗеӣҙеңЁдәҶдёӯй—ҙгҖӮиғҢзқҖиў«д№Ұжң¬ж’‘з ҙдәҶзҡ„д№ҰеҢ…пјҢиғЎж–Үеҗүйқҷйқҷең°е’Ң9еҗҚиҘҝеә·зҰҸеҲ©еӯҰж Ўзҡ„еӯӨе„ҝе‘ҶеңЁдёҖиө·гҖӮвҖңеӯ©еӯҗпјҢеҲ°еҰҲеҰҲиҝҷе„ҝжқҘгҖӮвҖқи°ўжҷ“еҗӣз»ҲдәҺжңқиҮӘе·ұзҡ„еҘіе„ҝжӢӣжүӢдәҶпјҢи„ёдёҠйңІеҮәзҒҝзғӮ笑容зҡ„иғЎж–Үеҗүи·‘еҲ°еҰҲеҰҲиә«иҫ№пјҢз»ҲдәҺеҸҜеҪ“еҰҲеҰҲзҡ„вҖңи·ҹеұҒиҷ«вҖқдәҶпјҢеҸҜеҳҙе·ҙдёҖж—¶иҝҳж”№дёҚдәҶеҸЈпјҢдҫқ然еҸ«зқҖи°ўжҷ“еҗӣвҖңиҖҒеёҲвҖқгҖӮ

гҖҖгҖҖиҘҝеә·зҰҸеҲ©еӯҰж Ўзҡ„е°Ҹиҙ§иҪҰејҖжқҘдәҶпјҢиғЎж–ҮеҗүиҰҒе’Ң9еҗҚеӯӨе„ҝдёҖиө·зҰ»ејҖвҖңжңЁйӣ…зҘ–еәҶвҖқеҺ»зҰҸеҲ©еӯҰж ЎпјҢе°ұиҰҒи§ҒеҲ°еҮ дёӘжңҲжІЎи§Ғзҡ„зҲёзҲёпјҢиғЎж–ҮеҗүеҫҲй«ҳе…ҙпјҢдёҖи·ҜдёҠйғҪжҚҸзқҖиҮӘе·ұзҡ„жҲҗз»©еҚ•пјҡи—ҸиҜӯж–Ү82еҲҶпјҢжұүиҜӯж–Ү84еҲҶпјҢжҖқжғіе“Ғеҫ·91еҲҶвҖҰвҖҰеҘ№иҰҒжҠҠжҲҗз»©еҚ•еҪ“зӨјзү©йҖҒз»ҷйӣӘеұұйӮЈиҫ№зҡ„зҲёзҲёгҖӮвҖңи®©еҘіе„ҝе…ҲеҺ»и·ҹзҲёзҲёе‘ҶеҮ еӨ©еҗ§пјҢж–ҮеҗүеӨӘжғіеҘ№зҲёзҲёдәҶгҖӮвҖқејҖе®ҢжҖ»з»“дјҡпјҢеӨ„зҗҶе®ҢеӯҰж Ўзҡ„е–„еҗҺдәӢеҠЎпјҢжҳҘиҠӮеүҚи°ўжҷ“еҗӣдјҡеёҰзқҖеҘіе„ҝеӣһеҲ°жҲҗйғҪзҡ„家пјҢиғЎеҝ дҫқ然з•ҷеңЁиҘҝеә·зҰҸеҲ©еӯҰж Ўе’ҢеӯӨе„ҝ们иҝҮжҳҘиҠӮгҖӮ

гҖҖгҖҖвҖңжҳҺе№ҙпјҢеӯҰж Ўиҝҳе°ҶжӢӣ收600еҗҚж–°з”ҹпјҢж•ҷеӯҰжҘје·ҘзЁӢд№ҹе°ҶеҠЁе·ҘпјҢжңӘжқҘдјҡи¶ҠжқҘи¶ҠеҘҪпјҢжӣҙеӨҡзҡ„иҚүеҺҹеӯ©еӯҗеҸҜд»ҘдёҠеӯҰдәҶвҖҰвҖҰжҲ‘дјҡеңЁиҝҷйҮҢе‘ҶдёҖиҫҲеӯҗгҖӮвҖқиҜҙиҝҷиҜқж—¶пјҢи°ўжҷ“еҗӣе°ұеғҸиә«еҗҺе·ҚеіЁзҡ„йӣ…е§ҶзҘһеұұпјҢй«ҳеӨ§зҘһеңЈпјҢдёҚеҸҜеҠЁж‘ҮгҖӮ