гҖҖгҖҖе»әеӣҪеүҚеӨ•пјҢдәҺйҒ“жіүе…Ҳз”ҹж”ҫејғдәҶеңЁжө·еӨ–зҡ„иҲ’йҖӮз”ҹжҙ»пјҢжҜ…然еӣһеҲ°ж•…еңҹпјҢд»ҘиҮӘе·ұзҡ„дё“дёҡжүҖй•ҝдёәзҘ–еӣҪе’Ңи—ҸеӯҰдәӢдёҡеҒҡеҮәдәҶзӘҒеҮәиҙЎзҢ®гҖӮеңЁеҢ—дә¬еӨ§еӯҰдёңж–№иҜӯж–Үзі»йҰ–ејҖи—ҸиҜӯдё“дёҡпјҢдёәеӣҪз«ӢеҢ—е№іеӣҫд№ҰйҰҶ收йӣҶе°‘ж•°ж°‘ж—ҸиҜӯж–Үеӣҫд№ҰпјҢеё®еҠ©дёӯеӨ®дәәж°‘е№ҝж’ӯз”өеҸ°зӯ№еӨҮејҖж’ӯдәҶи—ҸиҜӯиҠӮзӣ®гҖӮзү№еҲ«жҳҜдҪңдёәдёӯеӨ®ж°‘ж—ҸеӯҰйҷўи—ҸеӯҰдё“дёҡзҡ„еҘ еҹәдәәгҖҒи‘—еҗҚи—ҸеӯҰж•ҷжҺҲпјҢдәҺйҒ“жіүе…Ҳз”ҹеӨҡе№ҙжқҘдёәеӣҪ家еҹ№е…»дәҶеӨ§жү№и—ҸеӯҰдё“й—ЁдәәжүҚгҖӮеңЁж•ҷеӯҰзҡ„еҗҢж—¶пјҢз§ҜжһҒз»„з»Үзј–зәӮйҖӮеҗҲеӯҰд№ е’Ңз ”з©¶д№Ӣз”Ёзҡ„дё“дёҡиҜҚе…ёпјҢеҜ№ејҳжү¬е’ҢеҸ‘еұ•и—Ҹж—Ҹж–ҮеҢ–дәӢдёҡеҒҡеҮәйҮҚеӨ§иҙЎзҢ®гҖӮ

гҖҖгҖҖд»Һ欧жҙІиёҸдёҠдәҶеҪ’йҖ”

гҖҖгҖҖ1946е№ҙ8жңҲ3ж—ҘпјҢеҢ—дә¬еӨ§еӯҰж Ўй•ҝиғЎйҖӮе…Ҳз”ҹиҮҙеҮҪдјҰж•ҰеӨ§еӯҰпјҢж¬ўиҝҺдәҺйҒ“жіүе…Ҳз”ҹеӣһеӣҪпјҢеҲ°еҢ—дә¬еӨ§еӯҰдёңж–№иҜӯж–Үзі»жӢ…д»»и’ҷгҖҒи—Ҹж–Үж•ҷжҺҲгҖӮиғЎйҖӮе…Ҳз”ҹиҜҡжҒізҡ„жҖҒеәҰпјҢдҝғдҪҝдәҺйҒ“жіүе…Ҳз”ҹдёӢдәҶеҪ’еӣҪжңҚеҠЎзҡ„еҶіеҝғгҖӮ

гҖҖгҖҖдҪҶжҳҜпјҢеңЁж¬ўеәҶжҠ—ж—ҘжҲҳдәүиғңеҲ©зҡ„зҲҶз«№еЈ°дёӯпјҢеҶ…жҲҳе…ЁйқўзҲҶеҸ‘дәҶпјҢжӯӨж—¶жӯӨеҲ»пјҢдәҺйҒ“жіүзҠ№иұ«дәҶпјҢд»–еӣһеҲ°е“ӘйҮҢеҺ»?еҺ»еӣҪж°‘е…ҡз»ҹжІ»еҢәеҗ—пјҹдёҚиЎҢ!ж №жҚ®еңЁжө·еӨ–иҺ·еҫ—зҡ„дҝЎжҒҜе’ҢиҮӘе·ұзҡ„дҝЎеҝөд»–еқҡдҝЎпјҡе…ұдә§е…ҡдёҖе®ҡдјҡеңЁиҝҷдёҖеңәжҲҳдәүдёӯеҸ–еҫ—еҪ»еә•иғңеҲ©гҖӮеӣ иҖҢпјҢд»–еҸӘиғҪ继з»ӯйҖ—з•ҷеңЁиӢұеӣҪгҖӮд»–жҠҠеёҢжңӣе…ЁйғЁеҜ„жүҳеңЁдәәж°‘дёҖиҫ№пјҢеҜ„жүҳеңЁе…ұдә§е…ҡйўҶеҜјзҡ„дәәж°‘и§Јж”ҫеҶӣдёҖиҫ№гҖӮ

1948е№ҙе№ҙеә•пјҢиҫҪжІҲгҖҒе№іжҙҘгҖҒж·®жө·дёүеӨ§жҲҳеҪ№еҸ–еҫ—дәҶеҶіе®ҡжҖ§зҡ„иғңеҲ©пјҢзү№еҲ«жҳҜеҢ—е№ізҡ„е’Ңе№іи§Јж”ҫпјҢжһҒеӨ§ең°йј“иҲһдәҶд»–пјҢдәҺйҒ“жіү马дёҠеҶіе®ҡд»Һ欧жҙІеҠЁиә«иҝ”еӣҪгҖӮд»–д»ҘжһҒдёәе…ҙеҘӢзҡ„еҝғжғ…пјҢжҖҖзқҖзҫҺеҘҪзҡ„жңҹжңӣпјҢиёҸдёҠдәҶеҪ’йҖ”гҖӮж—¶й—ҙжҳҜ1949е№ҙ4жңҲгҖӮ

гҖҖгҖҖеңЁеҢ—еӨ§ејҖи®ҫи—ҸиҜӯдё“дёҡпјҢд»»еҢ—еӣҫзү№и—ҸйғЁдё»д»»

гҖҖгҖҖи§Јж”ҫдәҶзҡ„еҢ—е№іпјҢд»Қж—§жҳҜй»„з”Қз»ҝз“ҰгҖҒзҷҪеЎ”зәўеўҷпјҢдҫқж—§жҳҜзў§ж ‘зҺҜз»•гҖҒжөҒж°ҙж·ҷж·ҷгҖӮжүҖдёҚеҗҢзҡ„жҳҜпјҢд»ҺдәӢзқҖеҗ„иЎҢеҗ„дёҡзҡ„дәә们пјҢйғҪжңүзқҖдёҖз§Қж¬Јж¬Јеҗ‘иҚЈзҡ„ж–°йқўиІҢгҖӮеңЁжһҒзҹӯзҡ„дј‘жҒҜд№ӢеҗҺпјҢдәҺйҒ“жіүиҝ«дёҚеҸҠеҫ…ең°дёҺеҪ“ж—¶жӢ…д»»дёңж–№иҜӯж–Үзі»дё»д»»зҡ„еӯЈзҫЎжһ—е…Ҳз”ҹи§ҒйқўгҖҒзЈӢе•ҶпјҢзЎ®е®ҡеңЁдёңж–№иҜӯж–Үзі»ејҖи®ҫи—ҸиҜӯдё“дёҡпјҢеӯЈзҫЎжһ—е…Ҳз”ҹжҺЁиҜ·дәҺйҒ“жіүе…Ҳз”ҹжӢ…д»»з»„й•ҝгҖӮз»„еҶ…иҝҳжңүзҺӢжЈ®гҖҒйҮ‘й№ҸгҖҒйҹ©й•ңжё…еҮ дҪҚеҗҢдәӢпјҢ并з«ӢеҚіејҖе§ӢжӢӣз”ҹгҖӮ

гҖҖгҖҖ第дёҖжңҹиҷҪ然еҸӘжңүдёӨеҗҚеӯҰз”ҹпјҢеҚҙдҪҝи—ҸеӯҰиҝҷдёҖдё“дёҡеңЁй«ҳзӯүеӯҰеәңеҶ…жӯЈејҸз«Ӣи¶іпјҢејҖе§ӢдәҶдёҮйҮҢй•ҝеҫҒзҡ„第дёҖжӯҘгҖӮд№ҹе°ұеңЁеҗҢдёҖж—¶й—ҙпјҢи§Јж”ҫеҗҺзҡ„еӣҪз«ӢеҢ—е№іеӣҫд№ҰйҰҶд»Ҙйқһеёёе®һйҷ…зҡ„еҪўејҸж¬ўиҝҺдәҺйҒ“жіүе…Ҳз”ҹвҖ”вҖ”йқһеёёеҸ—е°ҠйҮҚзҡ„иө„ж·ұзҡ„еӣҫд№ҰйҰҶз ”з©¶йҰҶе‘ҳпјҢи®©д»–жӢ…д»»зү№и—ҸйғЁдё»д»»гҖӮеҮәеӣҪеүҚдәҺйҒ“жіүжӣҫеңЁйҰҶеҶ…иҙҹиҙЈж”¶йӣҶе…„ејҹж°‘ж—ҸиҜӯж–Үеӣҫд№ҰпјҢеҚ“жңүжҲҗж•ҲпјҢеҸҲеңЁйҰҶеҲҠдёҠеӨҡж¬ЎеҸ‘иЎЁз ”з©¶жҲҗжһңпјҢ并充еҲҶеҲ©з”ЁзҺӢдә‘дә”ж°ҸеҸ‘жҳҺзҡ„вҖңеӣӣи§’еҸ·з ҒжЈҖеӯ—жі•вҖқзј–иҫ‘ж»Ўж–Үд№Ұзӣ®гҖӮдёәдәҶдҫҝеҲ©иҜ»иҖ…жЈҖзҙўпјҢдәҺе…Ҳз”ҹиҝҳеҮҶеӨҮжҠҠгҖҠиҘҝеҹҹеҗҢж–Үеҝ—гҖӢзӯүд№Ұзј–жҲҗеӣӣи§’еҸ·з Ғзҙўеј•гҖӮеӣҫд№ҰйҰҶз•ҢгҖҒзӣ®еҪ•еӯҰз•ҢеҜ№дәҺе…Ҳз”ҹзҡ„иҫӣеӢӨеҠіеҠЁжҳҜжңүеҸЈзҡҶзў‘зҡ„гҖӮжӯӨеҗҺ(иҮӘ1950е№ҙиө·)дәҺйҒ“жіүе…Ҳз”ҹ继з»ӯжӢ…д»»еҢ—дә¬еӣҫд№ҰйҰҶз ”з©¶йҰҶе‘ҳпјҲдёҚж”Ҝи–Әпјүзҡ„е·ҘдҪңпјҢзӣҙеҲ°зҰ»дј‘ж—¶пјҢдәІиҮӘзү©иүІгҖҒжҺЁиҚҗдәҶи—Ҹж–Үе’ҢеӣҪеӯҰе Әз§°дёҖжөҒзҡ„й»„жҳҺдҝЎе…Ҳз”ҹжҺҘд»»гҖӮ

гҖҖгҖҖзӯ№еҠһдёӯеӨ®дәәж°‘е№ҝж’ӯз”өеҸ°и—ҸиҜӯе№ҝж’ӯ

гҖҖгҖҖжӢ…д»»ж–°й—»еҮәзүҲжҖ»зҪІз¬¬дёҖд»»зҪІй•ҝзҡ„иғЎд№”жңЁеҗҢеҝ—еҗ¬иҜҙдәҶдәҺйҒ“жіүе…Ҳз”ҹзҡ„иҪ¶й—»ж•…дәӢпјҢд№ҹзҹҘйҒ“д»–йҖҡжҷ“еӨҡз§ҚиҜӯиЁҖпјҢиҖҢдё”жҳҜ欧жҙІз•ҷеӯҰеӨҡе№ҙзҡ„专家гҖӮдәҺжҳҜжҠҠзӯ№еҠһи—ҸиҜӯе№ҝж’ӯиҝҷдёҖйҮҚиҰҒе·ҘдҪңдәӨз»ҷдәҶд»–пјҢиҜ·д»–еҚҸеҠ©дёӯеӨ®дәәж°‘е№ҝж’ӯз”өеҸ°и®ҫз«Ӣи—ҸиҜӯзҝ»иҜ‘е’Ңж’ӯйҹіе°Ҹз»„гҖӮеҜ№дәҺдәҺе…Ҳз”ҹжқҘиҜҙпјҢиҝҷдёҖйЎ№е·ҘдҪңвҖңжӯЈеҗҲеҗҫеҝғд№ҹпјҒвҖқгҖӮ

гҖҖгҖҖз»ҸиҝҮеҠӘеҠӣпјҢдёӯеӨ®дәәж°‘е№ҝж’ӯз”өеҸ°иҒҳиҜ·дәҶдәҺйҒ“жіүе…Ҳз”ҹпјҢд»ҘеҸҠз”ұд»–жҺЁиҚҗзҡ„жқҺж°ёе№ҙе…Ҳз”ҹгҖҒжқҺжҳҘе…Ҳе…Ҳз”ҹпјҲжӣІеҗүжҙӣеҚ“пјҢжӢүиҗЁи—Ҹж—Ҹж—…дә¬дәәеЈ«пјүе’Ңеӣҫдё№е°јзҺӣе–ҮеҳӣзӯүдәәдҪңдёәи—ҸиҜӯе№ҝж’ӯ组第дёҖжү№жҲҗе‘ҳпјҢ1950е№ҙ4жңҲ10ж—ҘејҖе§Ӣе·ҘдҪңпјҢеҒҡеҘҪеҗ„йЎ№еҮҶеӨҮпјҢ5жңҲ22ж—ҘжҷҡдёҠжӯЈејҸж’ӯйҹігҖӮиҝҷ件дәӢжҳҜдәҺйҒ“жіүеӣһеӣҪд»ҘеҗҺ第дёҖ件жңҖдёәејҖеҝғзҡ„дәӢгҖӮеј е°Ҹе№іеҗҢеҝ—дҪңдёәдёӯеӨ®дәәж°‘е№ҝж’ӯз”өеҸ°ж°‘ж—ҸиҜӯж–ҮйғЁзҡ„иҙҹиҙЈдәәж·ұжғ…ең°и®°еҪ•дәҶиҝҷдёҖж®өеҺҶеҸІгҖӮ

гҖҖгҖҖдәҺйҒ“жіүе…Ҳз”ҹеңЁе·ҘдҪңдёӯиғҪе……еҲҶи°ғеҠЁи—Ҹж—ҸзҹҘиҜҶеҲҶеӯҗзҡ„иғҪеҠЁжҖ§пјҢдёҺеҮ дҪҚиҖҒжңӢеҸӢеҗҲдҪңпјҢе…ұеҗҢдёәиҘҝи—Ҹзҡ„дәӢдёҡиҖҢеҠӘеҠӣгҖӮе°ұеңЁйӮЈж—¶иҝҳеҮәзүҲдәҶ(еҶ…йғЁеҸ‘иЎҢ)гҖҠдёӯеӨ®дәәж°‘е№ҝж’ӯз”өеҸ°и—ҸиҜӯе№ҝж’ӯзЁҝгҖӢзҡ„и—Ҹж–ҮзүҲгҖӮи®ёеӨҡж–°иҜҚжңҜиҜӯжҜҸеӨ©еңЁе№ҝж’ӯдёӯдјҡзў°и§ҒпјҢ并иҰҒжұӮз”Ёи—ҸиҜӯж’ӯеҮәеҺ»пјҢдәҺе…Ҳз”ҹдёәжӯӨз…һиҙ№и„‘зӯӢгҖӮиҝҷдёӘи—ҸиҜӯе№ҝж’ӯзЁҝпјҢеҮ д№ҺжҲҗдәҶжҜҸж—ҘеҮәзүҲзҡ„вҖңи—Ҹж–ҮдҝЎжҒҜжҠҘвҖқпјҢеңЁеҢ—дә¬и—ҸдәәеңҲеӯҗйҮҢжҲҗдәҶжңҖеҸ—ж¬ўиҝҺзҡ„иҜ»зү©пјҢеңЁжҺЁе№ҝж–°иҜҚжңҜиҜӯж–№йқўиө·дәҶеҫҲеҘҪзҡ„дҪңз”ЁгҖӮеҰӮвҖңж”ҝеҚҸвҖқгҖҒвҖңж°‘дё»вҖқгҖҒвҖңйқ©е‘ҪвҖқгҖҒвҖңи§Јж”ҫвҖқзӯүзӯүеҸҚжҳ ж–°зӨҫдјҡгҖҒж–°дәӢзү©зҡ„иҜҚиҜӯе°ұйҖҗжёҗеңЁи—ҸеҢәжҺЁе№ҝејҖжқҘгҖӮ

гҖҖгҖҖи—ҸиҜӯеӯҰд№ зҸӯе…ҲжңҹејҖзҸӯ

гҖҖгҖҖе»әеӣҪеҗҺдёҖжҙҫе…ҙж—әеҸ‘иҫҫжҷҜиұЎпјҢзқҖе®һи®©дәҺйҒ“жіүдёҖиҫҲеҪ’еӣҪзҹҘиҜҶеҲҶеӯҗеҚҒеҲҶж„ҹеҠЁгҖӮ他们еҺҶе°ҪеҚғиҫӣдёҮиӢҰж”ҫејғеңЁжө·еӨ–зҡ„иҲ’йҖӮз”ҹжҙ»гҖҒе·ҘдҪңжқЎд»¶пјҢеҘ”еӣһж•…еңҹпјҢжһҒж„ҝд»ҘиҮӘе·ұзҡ„зҹҘиҜҶгҖҒжүҚиғҪпјҢе»әи®ҫзҘ–еӣҪпјҢжҠҘж•ҲзҘ–еӣҪгҖӮж—¶жңәжқҘдәҶпјҒжӯЈеҪ“дәҺйҒ“жіүеңЁеҢ—дә¬еӨ§еӯҰи—ҸиҜӯдё“дёҡеҝҷдәҺж•ҷеӯҰпјҢеҗҢж—¶еҸҲеңЁдёӯеӨ®дәәж°‘е№ҝж’ӯз”өеҸ°зӯ№е»әи—ҸиҜӯз»„пјҢ并ејҖе§Ӣж’ӯйҹід№Ӣж—¶пјҢз»ҸиҝҮдёӯеӨ®дәәж°‘ж”ҝеәңж”ҝеҠЎйҷўз¬¬60ж¬Ўж”ҝеҠЎдјҡи®®йҖҡиҝҮзҡ„гҖҠеҹ№е…»е°‘ж•°ж°‘ж—Ҹе№ІйғЁиҜ•иЎҢж–№жЎҲгҖӢе’ҢгҖҠзӯ№еҠһдёӯеӨ®ж°‘ж—ҸеӯҰйҷўиҜ•иЎҢж–№жЎҲгҖӢеңЁгҖҠдәәж°‘ж—ҘжҠҘгҖӢжӯЈејҸе…¬еёғдәҶгҖӮдёҖдёӢеӯҗжҲҗдёәе…іеҝғе°‘ж•°ж°‘ж—ҸиҜӯиЁҖж–ҮеҢ–дәәеЈ«е’ҢеҢ—дә¬еҮ жүҖй«ҳзӯүеӯҰж Ўдёӯд»ҺдәӢиҫ№з–Ҷз ”з©¶дәәе‘ҳзҡ„зғӯй—ЁиҜқйўҳгҖӮ

гҖҖгҖҖзҙ§и·ҹзқҖе°ұд»Ҙй«ҳж•ҲзҺҮзҡ„延е®үдҪңйЈҺејҖе§ӢдәҶиҝҷжүҖж–°еһӢеӯҰж Ўзҡ„зӯ№еӨҮе·ҘдҪңгҖӮеҪ“ж—¶и§Јж”ҫеӨ§еҶӣжӯЈеҗ‘иҘҝеҚ—жҢәиҝӣпјҢе·қеә·еҗ„ең°еҶӣдәӢиЎҢеҠЁеҚҒеҲҶиҝ…йҖҹгҖӮиҙҹиҙЈзӯ№еӨҮдёӯеӨ®ж°‘ж—ҸеӯҰйҷўе·ҘдҪңзҡ„еҲҳжҳҘвҖ”вҖ”дёҖдҪҚиө„ж·ұзҡ„д»ҺдәӢж°‘ж—Ҹе·ҘдҪңзҡ„иҖҒйқ©е‘ҪпјҢдёҺиҙ№еӯқйҖҡж•ҷжҺҲеҗҲдҪңе…ұдәӢпјҢйӮҖиҜ·дәҶеӯЈзҫЎжһ—е’ҢдәҺйҒ“жіүе…ұеҗҢе•ҶйҮҸпјҢеҰӮдҪ•иғҪе°Ҫж—©гҖҒе°Ҫеҝ«ең°еҹ№е…»дёҖжү№и—ҸиҜӯдәәжүҚд»ҘйҖӮеә”зҙ§иҝ«зҡ„йңҖиҰҒгҖӮз»ҸеӯЈгҖҒдәҺдёӨдҪҚж•ҷжҺҲе»әи®®пјҢд»ҺеӣҪеҶ…иӢҘе№Ій«ҳж Ўж–Ү科дёӯжҠҪи°ғдёҖдәӣеңЁж ЎеӯҰз”ҹйӣҶдёӯеҲ°еҢ—дә¬пјҢз”ЁйҖҹжҲҗзҡ„ж–№жі•пјҢзӘҒеҮ»еӯҰд№ и—ҸиҜӯпјҢд»Ҙеә”еҪ“еүҚе·ҘдҪңзҡ„зҙ§иҝ«йңҖиҰҒгҖӮиҜҙжқҘд»ӨдәәжғҠеҸ№:иҝҷдёӘи—ҸиҜӯеӯҰд№ зҸӯпјҢеұ…然иғҪеңЁдёӯеӨ®ж°‘ж—ҸеӯҰйҷўжҲҗз«Ӣд№ӢеүҚејҖзҸӯдёҠиҜҫгҖӮиҝҷжү№жқҘиҮӘеҢ—дә¬еӨ§еӯҰгҖҒеӨҚж—ҰеӨ§еӯҰгҖҒж№–еҚ—еӨ§еӯҰгҖҒе№ҝиҘҝеӨ§еӯҰгҖҒеұұдёңеӨ§еӯҰгҖҒе®үеҫҪеӨ§еӯҰгҖҒеҚ—дә¬еӨ§еӯҰзӯүж Ўзҡ„йқ’е№ҙеӯҰеӯҗпјҢдә‘йӣҶеҢ—дә¬пјҢеңЁдәҺйҒ“жіүж•ҷжҺҲй—ЁдёӢпјҢејҖе§ӢдәҶи—ҸиҜӯзҡ„еӯҰд№ гҖӮ

гҖҖгҖҖдәҺе…Ҳз”ҹи—ҸиҜӯж•ҷеӯҰзү№зӮ№

дәҺе…Ҳз”ҹзҡ„ж•ҷеӯҰжҖқи·Ҝе’ҢеҒҡжі•еӨ§иҮҙеҲҶдёәдёӢеҲ—еҮ зӮ№пјҡ

1. еӯҰд№ дёҖз§ҚиҜӯиЁҖпјҢиҰҒжҠҠиҜӯйҹігҖҒиҜҚжұҮе’ҢиҜӯжі•еҲқеӯҰйҳ¶ж®өзҡ„йҡҫзӮ№еҲҶж•ЈејҖпјҢйҡҫзӮ№дёҚиғҪеӨӘйӣҶдёӯпјҢеҗҰеҲҷдјҡйЎҫжӯӨеӨұеҪјпјҢиҝӣеұ•дёҚеҝ«гҖӮжүҖд»ҘпјҢд»–дёәи—ҸиҜӯпјҲжӢүиҗЁж–№иЁҖпјүи®ҫи®ЎдәҶдёҖеҘ—жӢүдёҒжӢјйҹізҡ„зі»з»ҹгҖӮжӢүдёҒзі»з»ҹзҡ„иӢұж–Үеӯ—жҜҚеӨ§е®¶йғҪдјҡпјҢдёҚз”ЁиҠұе·ҘеӨ«е°ұдјҡжӢјдјҡиҜ»гҖӮд»–з”ЁиҝҷеҘ—жӢүдёҒжӢјйҹізј–еҶҷдәҶдәә们еёҰжңүз”ҹжҙ»жғ…и¶Јзҡ„и—ҸиҜӯж•ҷжқҗпјҢз”ұжө…е…Ҙж·ұпјҢеҢ…жӢ¬дјҡиҜқгҖҒж°‘й—ҙж•…дәӢе’Ңз”ҹжҙ»е°Ҹе“ҒгҖӮеңЁзҹӯжңҹеҶ…е°ұеҸҜд»ҘжҺҢжҸЎзқҖиӢҘе№Іеёёз”ЁеҸЈиҜӯгҖӮ然еҗҺпјҢеҶҚејҖе§ӢеӯҰд№ и—Ҹж–ҮгҖӮеӣ дёәеңЁеҸЈиҖід№Ӣй—ҙе·Із»ҸзҶҹжӮүдәҶзҡ„и®ёеӨҡи—ҸиҜӯпјҢеҶҚеҺ»и®Өи—Ҹж–ҮпјҢйқһеёёе®№жҳ“и®°пјҢе®№жҳ“иҜ»гҖӮжҲ‘们管иҝҷдёҖжӯҘеҸ«еҒҡвҖңиҪ¬иҪЁвҖқгҖӮж•ҲжһңеҘҪпјҢйҖҹеәҰеҝ«гҖӮ

гҖҖгҖҖ2.и—ҸиҜӯзҡ„еҮ еӨ§ж–№иЁҖд№Ӣй—ҙе·®ејӮйўҮеӨ§пјҢеӯҰд№ еҸЈиҜӯе°ұеә”йҖүе®ҡжҹҗдёҖж–№иЁҖеӯҰж·ұеӯҰйҖҸпјҢ然еҗҺеҶҚеӯҰд№ е…¶д»–ж–№иЁҖгҖӮд»–и®ӨдёәпјҢжӢүиҗЁиҜқд№ҹе°ұжҳҜеҚ«и—Ҹж–№иЁҖпјҢд»ЈиЎЁдәҶи—ҸиҜӯеҸ‘еұ•зҡ„ж–№еҗ‘гҖӮеӯҰеҘҪиҝҷдёҖж–№иЁҖе°ұеҸҜд»Ҙи·ҹе…¶д»–ж–№иЁҖеҢәзҡ„дәәйҖҡиҜқпјҢеӣ дёәиҘҝи—ҸдёүеӨ§еҜәеҶ…жңүеҗ„ж–№иЁҖеҢәжқҘзҡ„еғ§дәәгҖҒеҗ„ең°жқҘзҡ„йҰҷе®ўгҖҒе•ҶдәәйғҪжҳҜиҮӘ然зҡ„жҺЁе№ҝжӢүиҗЁиҜқзҡ„дәәгҖӮжүҖд»ҘпјҢжҠҠжӢүиҗЁиҜқеҪ“еҒҡдёҖз§Қж ҮеҮҶйҹіжқҘеӯҰгҖҒжқҘеҲҶжһҗпјҢжңҖеҗҺеҜ№жҺЁе№ҝи—ҸиҜӯжҷ®йҖҡиҜқиғҪжңүжүҖеё®еҠ©гҖӮеҗҺжқҘпјҢеҹәдәҺиҝҷдёҖи®ӨиҜҶпјҢеңЁд»–зҡ„е»әи®®дёӢпјҢеҸҲжӢӣдәҶдё“еӯҰе®үеӨҡж–№иЁҖзҡ„зҸӯж¬ЎгҖӮиҝҷж ·пјҢеҜ№и—ҸиҜӯж–№иЁҖд№Ӣй—ҙзҡ„е·®еҲ«е’Ңе…ұеҗҢзӮ№йғҪжңүдәҶж·ұеұӮзҡ„зҗҶи§ЈгҖӮиҝҷд№ҹжҳҜд»–еҗҺжқҘжһҒеҠӣжҸҗеҖЎзј–еҶҷж–№иЁҖеӯ—е…ёзҡ„еҺҹеӣ гҖӮ

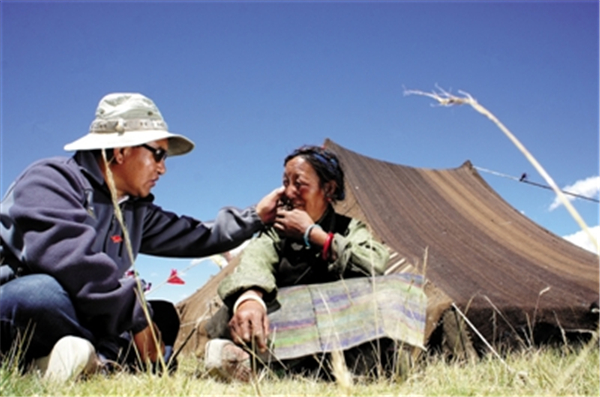

гҖҖгҖҖ3. еӯҰд№ дёҖдёӘж°‘ж—Ҹзҡ„иҜӯиЁҖжңҖеҘҪзҡ„еҠһжі•жҳҜеҲ°йӮЈдёӘж°‘ж—Ҹең°еҢәеҺ»еӯҰд№ гҖӮжҢүд»–зҡ„иҜқиҜҙпјҡвҖңзҪ®иә«еә„еІіпјҢдәӢеҚҠеҠҹеҖҚгҖӮвҖқеңЁд»–зҡ„е»әи®®дёӢпјҢжҠҠ第дёҖжү№жҠ•иә«и—ҸиҜӯеӯҰд№ зҡ„иҺҳиҺҳеӯҰеӯҗйҖҒиҝӣи—ҸеҢәпјҢз”ұдәҺйҒ“жіүиҮӘе·ұеёҰйҳҹпјҢеүҚеҫҖи‘—еҗҚзҡ„иҙЎеҷ¶йӣӘеұұпјҢзӨјиҒҳи‘—еҗҚи—Ҹж—ҸеӯҰиҖ…иҙЎеҷ¶жҙ»дҪӣ(1893-1957)дёәи—Ҹж–Үж•ҷжҺҲгҖӮжҠҠеӯҰз”ҹеј•иҝӣдәҶең°ең°йҒ“йҒ“зҡ„и—Ҹж–ҮеҢ–еўғз•ҢдёӯпјҢ收еҲ°дәҶжһҒеҘҪзҡ„ж•ҲжһңгҖӮжӯӨеҗҺпјҢиҝҷдёҖжқЎз»ҸйӘҢжҲҗдёәдёӯеӨ®ж°‘ж—ҸеӯҰйҷўж°‘ж—ҸиҜӯж–Үзі»зҡ„常规пјҢдёҖзӣҙеңЁж•ҷеӯҰдёӯж–ҪиЎҢгҖӮ

гҖҖгҖҖ4. еңЁеӯҰеҘҪиҜӯиЁҖзҡ„еҹәзЎҖдёҠпјҢеә”иҜҘиҝӣдёҖжӯҘжү©еұ•еҲ°еҺҶеҸІгҖҒе“ІеӯҰгҖҒе®—ж•ҷе’Ңж–ҮеҢ–зҡ„еҗ„ж–№йқўеҺ»ж·ұе…Ҙй’»з ”пјҢејҖжӢ“ж–°йўҶеҹҹпјҢеҸ–еҫ—ж–°жҲҗжһңгҖӮдәҺжҳҜпјҢд»Һ1960е№ҙејҖе§ӢжӢӣ收дәҶдёӨжңҹз ”з©¶з”ҹзҸӯпјҢеӯҰеҲ¶3е№ҙпјҢдё“й—ЁйӮҖиҜ·дёңеҷ¶В·жҙӣжЎ‘иөӨеҲ—пјҲ1926-1997пјүгҖҒжүҺеёҢд»Ғйқ’ж јиҘҝе’Ңеңҹзҷ»ж јжқ°3дҪҚи—Ҹж—ҸеӯҰиҖ…жӢ…д»»дё»и®Іж•ҷеёҲпјҢеҸҰй…ҚеӨҮдёҖдәӣжұүж—Ҹйқ’е№ҙж•ҷеёҲдҪңдёәиҫ…еҜје‘ҳгҖӮдәҺйҒ“жіүе…Ҳз”ҹе®үжҺ’ејҖеҠһдј з»ҹж–ҮеҢ–еӯҰжңҜи®Іеә§пјҢйӮҖиҜ·е–ңйҘ¶еҳүжҺӘеӨ§еёҲгҖҒжі•е°Ҡжі•еёҲгҖҒе‘ЁеҸ”иҝҰгҖҒ任继ж„ҲгҖҒеј е…ӢејәгҖҒзүҷеҗ«з« гҖҒжҹіеҚҮзҘәгҖҒзҺӢжЈ®гҖҒеҗҙдё°еҹ№гҖҒй«ҳи§ӮеҰӮиҜёеүҚиҫҲеҲҶеҲ«е°ұдҪӣеӯҰгҖҒеҸІеӯҰгҖҒи—ҸеӯҰгҖҒе“ІеӯҰеҸҠзӣ®еҪ•еӯҰи®ІжҺҲ他们еҗ„иҮӘж“…й•ҝзҡ„еӯҰй—®пјҢдҪҝеҗҢеӯҰ们еӨ§ејҖзңјз•ҢпјҢе…ҙеҘӢдёҚе·ІгҖӮиҝҷдёӨжңҹз ”з©¶зҸӯдёәеӣҪ家еҹ№иӮІдәҶдёҖжү№дё“й—ЁдәәжүҚе’Ңеҫ—еҠӣзҡ„йўҶеҜје№ІйғЁпјҢе®һзҺ°дәҶдәҺе…Ҳз”ҹеҪ“еҲқд»ҘзҹҘиҜҶжҠҘеӣҪзҡ„зҗҶжғіе’Ңж„ҝжңӣгҖӮ

гҖҖгҖҖгҖҠи—ҸжұүеҜ№з…§жӢүиҗЁеҸЈиҜӯиҜҚе…ёгҖӢй—®дё–

гҖҖгҖҖзј–еҶҷи—Ҹж–Үеӯ—е…ёжҳҜд»–й•ҝжңҹд»ҘжқҘиҗҰз»•еҝғеӨҙзҡ„еҸҰдёҖдёӘеӨҷж„ҝпјҢиҝңеңЁ30е№ҙд»ЈеҲқпјҢд»–еңЁдёӯеӨ®з ”究йҷўеҺҶеҸІиҜӯиЁҖз ”з©¶жүҖе·ҘдҪңжңҹй—ҙпјҢе°ұеҗ‘жүҖйўҶеҜјжҸҗеҮәиҝҮзј–еҶҷи—ҸжұүдҪӣеӯҰеӨ§иҫһе…ёзҡ„е»әи®®гҖӮеңЁжүҖеҶ…ж— жі•е°Ҷе…¶ж„Ҹи§ҒеҲ—дёәйЎ№зӣ®зҡ„жғ…еҶөдёӢпјҢе°ұиҮӘе·ұеңЁдёҡдҪҷж—¶й—ҙе№ІпјҢиҖҢдё”еҠЁе‘ҳдәҶеҝ—и¶ЈзӣёжҠ•зҡ„жңӢеҸӢжқҺж°ёе№ҙеҸӮеҠ гҖӮе…ҲеҠЁжүӢжҠҠгҖҠзҝ»иҜ‘еҗҚд№үеӨ§йӣҶгҖӢзҡ„иҜҚжқЎйҖҗжқЎжҠ„еҮәпјҢеҸҲжҠҠи—Ҹж–ҮйғЁеҲҶиҝҳеҺҹеҮәжқҘпјҢжҜҸеӨ©дёӢзҸӯеҗҺпјҢеңЁж–—е®Өд№ӢдёӯеӯңеӯңдёҚжҒҜпјҢеұ…然жҠ„дәҶиҝ‘дёҮжқЎеҚЎзүҮгҖӮжӯЈеңЁеҮҶеӨҮиЎҘе……иӢҘе№ІиҜҚжқЎпјҢзә жӯЈеҺҹжңүиҜҚжқЎдёӯзҡ„зј–зәӮе·ҘдҪңе…ЁйҖҹиҝӣиЎҢд№Ӣж—¶пјҢеҮәеӣҪиөҙжі•зҡ„иЎҢжңҹе·Іе®ҡпјҢжҺӮйҮҸеүҚеҗҺпјҢеҸӘеҘҪжҠҠиҝҷдёҖе·ҘдҪңжҡӮеҒңдёӢжқҘпјҢз•ҷеҫ…еӣһжқҘд»ҘеҗҺеҶҚиҜҙгҖӮ

гҖҖгҖҖи°ҒзҹҘдёҖеҺ»16иҪҪпјҢжјӮжіҠејӮд№ЎпјҢдҪҶзј–зәӮи—Ҹж–Үеӯ—е…ёдёҖдәӢе§Ӣз»ҲиҗҰз»•еҝғеӨҙгҖӮиҝҷж¬ЎеӣһеӣҪд»ҘеҗҺпјҢеңЁеҢ—еӨ§дёңиҜӯзі»еҲҡдёҖејҖе§Ӣе·ҘдҪңпјҢе°ұжҠҠйӮЈдёҖжү№еҚЎзүҮеҸ–еӣһжқҘпјҢжқҺж°ёе№ҙе…Ҳз”ҹеҫҲй«ҳе…ҙең°еҸҲеҸӮеҠ еҲ°иҝҷдёҖиЎҢеҲ—дёӯжқҘгҖӮ1951е№ҙ6жңҲдёӯеӨ®ж°‘ж—ҸеӯҰйҷўжҲҗз«ӢпјҢиҖҢе°‘ж•°ж°‘ж—ҸиҜӯж–Үзі»зҡ„и—ҸиҜӯдё“дёҡеҸҲзҺҮе…Ҳе»әз«ӢеҗҺпјҢдәҺйҒ“жіүе…Ҳз”ҹжӢ…д»»дәҶж•ҷз ”з»„з»„й•ҝгҖӮд»–еңЁз»„еҶ…з«ӢеҚіе»әз«ӢдәҶеӯ—е…ёзј–еҶҷе°Ҹз»„пјҢз”ұдәҺж•ҷеӯҰе’Ңзҝ»иҜ‘зӯүе®һйҷ…е·ҘдҪңзҡ„йңҖиҰҒпјҢиҜҙе№Іе°ұе№ІпјҢзқҖжүӢжҗңйӣҶеҸЈиҜӯиө„ж–ҷпјҢж”№еҸҳеҺҹжқҘзј–зәӮдҪӣеӯҰеӯ—е…ёзҡ„и®ЎеҲ’пјҢе…Ҳзј–ж–№иЁҖеӯ—е…ёпјҢеҪ“然д№ҹе°ұжҳҜеҸЈиҜӯеӯ—е…ёгҖӮе…ҲеҠЁжүӢзј–зәӮзҡ„жҳҜгҖҠжӢүиҗЁеҸЈиҜӯиҫһе…ёгҖӢгҖӮз»ҸиҝҮй•ҝж—¶й—ҙзҡ„еҠӘеҠӣпјҢиҝҷйғЁиҫһе…ёзј–еҘҪеҗҺпјҢе…ҲеҗҺжІ№еҚ°иҝҮ3ж¬ЎпјҲ1954е№ҙгҖҒ1957е№ҙгҖҒ1960е№ҙпјүпјҢдёҚж–ӯеҫҒжұӮж„Ҹи§ҒпјҢиЎҘе……гҖҒи®ўжӯЈгҖҒдҝ®ж”№гҖӮиҝҷжңҹй—ҙпјҢж•ҷз ”з»„еҘҪеӨҡдәәйғҪеҸӮеҠ иҝҮиҝҷйЎ№е·ҘдҪңгҖӮд»ҺдёҖејҖе§Ӣе°ұжңүеӮ…家з’ӢгҖҒиөөе ЎгҖҒйҳҝжӢүеқҰд»“гҖҒе·ҘеёғжүҺеёғгҖҒзҺӢе°§зӯүеҗҢеҝ—дёәдё“иҒҢжҲҗе‘ҳпјҢеҸҰжңүжҙӣжЎ‘зҫӨи§үзӯүи—Ҹж—Ҹж•ҷеёҲеҸӮеҠ е®Ўи®ўпјҢеӮ…家з’ӢдёәжӯӨиҙЎзҢ®еҫҲеӨҡпјҢеҘ№дёҺеңҹдё№ж—әеёғи®ӨзңҹиҙҜеҪ»дәҺйҒ“жіүе…Ҳз”ҹзҡ„зј–зәӮеҺҹеҲҷпјҡвҖңеҸЈиҜӯгҖҒе®һз”ЁгҖҒе…ЁйқўгҖҒеҮҶзЎ®вҖқгҖӮиҝҷйғЁеӯ—е…ёз»ҲдәҺеңЁ1983е№ҙз”ұж°‘ж—ҸеҮәзүҲзӨҫжӯЈејҸеҮәзүҲгҖӮе…ұ收иҜҚ2.9дёҮдҪҷжқЎпјҢд»Ҙи—Ҹж–ҮжӯЈеӯ—дёәжқЎзӣ®пјҢйҷ„жңүжӢүдёҒжіЁйҹіпјҢжұүж–ҮйҮҠд№үпјҢеҸЈиҜӯдёҺж–Үеӯ—жңүе·®ејӮиҖ…пјҢдёҖдёҖж ҮжҳҺгҖӮиҝҷжҳҜдәҺйҒ“жіүе…Ҳз”ҹеӨҡе№ҙжўҰжғіеҸҳжҲҗзҺ°е®һзҡ„дёҖдёӘжҲҗжһңгҖӮдәҺйҒ“жіүе…Ҳз”ҹеҜ№еҸЈиҜӯеӯ—е…ёзҡ„еҮәзүҲж„ҹеҲ°ж¬Јж…°пјҢе°ұеңЁеҗҢж—¶пјҢд»–еңЁз»ҷдёӯеӣҪзӨҫ科йҷўж°‘ж—Ҹз ”з©¶жүҖзҡ„й»„йўўгҖҒеҗҙзў§дә‘еҗҲзј–зҡ„дёҖжң¬гҖҠд»“жҙӢеҳүжҺӘеҸҠе…¶жғ…жӯҢиө„ж–ҷйӣҶгҖӢдҪңеәҸж—¶иҜҙпјҡвҖңжҲ‘и®ӨдёәпјҢдё–й—ҙжңҖз—ӣиӢҰзҡ„дәӢиҺ«иҝҮдәҺеңЁиҮӘе·ұйқўеүҚж‘ҶзқҖи®ёеӨҡйқһеёёжғізңӢзҡ„д№ҰпјҢиҖҢиҮӘе·ұж— жі•зңӢжҮӮпјӣдҪҝжҲ‘жңҖе№ёзҰҸзҡ„е°ұжҳҜдҪҝиҮӘе·ұеҫ—еҲ°дёҖз§ҚдҫҝеҲ©жқЎд»¶пјҢз»ҸиҝҮдёҖз•ӘеҠӘеҠӣд№ӢеҗҺпјҢеҸҜд»ҘжҠҠиҝҷз§Қз—ӣиӢҰи§ЈйҷӨпјҢеҗҢж—¶пјҢд№ҹи§ЈеҶіеҲ«дәәиҝҷдёҖзұ»зҡ„и®ёеӨҡз—ӣиӢҰгҖӮвҖқжҺҘзқҖпјҢз”ұд»–зҡ„еӯҰз”ҹ们дёҖйғЁжҺҘдёҖйғЁең°е®ҢжҲҗдәҶгҖҠе®үеӨҡж–№иЁҖеҸЈиҜӯиҜҚе…ёгҖӢгҖҒгҖҠеҳүжҲҺиҜӯиҜҚе…ёгҖӢгҖҒгҖҠи—ҸжұүиҜҚжұҮгҖӢгҖҒгҖҠи—ҸиҜӯжҲҗиҜӯиҜҚе…ёгҖӢгҖҒгҖҠи—ҸжұүдҪӣж•ҷиҜҚе…ёгҖӢгҖҒгҖҠиҘҝи—ҸеҺҶеҸІж–ҮеҢ–иҫһе…ёгҖӢпјҢд»ҘеҸҠз”ұд»–зҡ„еҗҢйҒ“гҖҒиҖҒжңӢеҸӢеј жҖЎиҚӘж•ҷжҺҲдё»жҢҒпјҢ并жңүд»–зҡ„дј—еӨҡеӯҰз”ҹеҸӮеҠ зј–зәӮзҡ„гҖҠи—ҸжұүеӨ§иҫһе…ёгҖӢпјҢзңҹжӯЈеҮәзҺ°дәҶи—ҸеӯҰз ”з©¶вҖңзҷҫиҠұйҪҗж”ҫвҖқзҡ„еӯҰжңҜжҳҘеӨ©гҖӮ

гҖҖгҖҖеҸ‘жҳҺвҖңж•°з Ғд»Јйҹіеӯ—вҖқ

гҖҖгҖҖвҖңж–Үйқ©вҖқдёӯдәҺиҖҒе…Ҳз”ҹеңЁеҠ«йҡҫйҖғпјҢ д»–жҲҗдёә第дёҖжү№дҪҸиҝӣвҖңзүӣжЈҡвҖқзҡ„вҖңеә§дёҠе®ўвҖқпјҢзҷҪеӨ©е…Ҳз”ҹеңЁдёҖеә§жҘјеүҚжөҮзҒҢиҠұжңЁпјҢжҷҡдёҠеҲ°вҖңзүӣжЈҡвҖқеҸ—и®ӯгҖӮи®°еҫ—дёҖж¬ЎеҜ№д»–зҡ„жү№еҲӨдјҡпјҢе…Ёзі»ж•ҷеёҲеҸҠйғЁеҲҶеӯҰз”ҹе…ұ200еӨҡдәәгҖӮдё»жҢҒдјҡи®®зҡ„е…ҡжҖ»ж”ҜеүҜд№Ұи®°е…ҲдҪңдәҶз®ҖзҹӯеҸ‘иЁҖпјҢиҰҒе…Ёзі»еёҲз”ҹжү№еҲӨзӣёдҝЎжңүзҒөйӯӮзҡ„иҝ·дҝЎжҖқжғіпјҢеё®еҠ©дәҺйҒ“жіүе…Ҳз”ҹгҖӮеҸ‘иЁҖиҖ…дёҖдёӘжҺҘдёҖдёӘиёҠи·ғдёҫжүӢпјҢж…·ж…ЁйҷҲиҜҚпјҢжңүзҡ„еЈ°иүІдҝұеҺүпјҢжңүзҡ„з”ҡдёәжғӢжғңе…¶иҗҪеҗҺпјҢжңүзҡ„еҚҒеҲҶй„ҷеӨ·е…¶йҷҲи…җпјҢжңүзҡ„еј•з»ҸжҚ®е…ёжҢҮйҷҲе…¶и°¬иҜҜпјҢжҖ»д№Ӣдә”иҠұе…«й—ЁпјҢдёҚдёҖиҖҢи¶іпјҢй—№и…ҫдәҶ3дёӘе°Ҹж—¶гҖӮиҖҢжҲ‘们зҡ„дәҺиҖҒе…Ҳз”ҹеҚҙз«ҜеқҗеңЁдёҖж №жҹұеӯҗеҗҺйқўпјҢдёҖжүӢжҠҡж‘ёдёӢе·ҙпјҢдёҖжүӢдёҖж №дёҖж №ең°жӢ”иҮӘе·ұзҡ„з»ңи…®иғЎеӯҗпјҢе…ЁзҘһиҙҜжіЁпјҢзҘһжғ…иӮғз©ҶпјҢе·Іиҝӣе…ҘдәҶжІүжҖқзҠ¶жҖҒгҖӮдё»жҢҒдәәеҸ«йҒ“пјҡвҖңдәҺе…Ҳз”ҹпјҒдәҺе…Ҳз”ҹпјҒвҖқд»–е®Ңе…ЁжІЎеҗ¬и§ҒгҖӮдё»жҢҒдәәжҖҘдәҶпјҢжҸҗй«ҳе…«еәҰеҺүеЈ°е–қеҸ«пјҡвҖңдәҺйҒ“жіүпјҒвҖқд»–иҝҷжүҚжғҠйҶ’пјҢиҢ«з„¶ең°й—®пјҡвҖңд»Җд№ҲдәӢпјҹвҖқдё»жҢҒдәәиҜҙпјҡвҖңеҲҡжүҚеӨ§е®¶её®еҠ©дҪ 3дёӘй’ҹеӨҙдәҶпјҢдҪ д№ҹиЎЁдёӘжҖҒпјҢиҜҙеҮ еҸҘеҳӣпјҒвҖқдәҺиҖҒе…Ҳз”ҹйўҮж„ҹжғҠ讶пјҡвҖңд»Җд№Ҳпјҹеё®еҠ©жҲ‘пјҹ3дёӘй’ҹеӨҙдәҶпјҹеҜ№дёҚиө·пјҢжҲ‘дёҖеҸҘд№ҹжІЎеҗ¬и§ҒпјҒвҖқеј•еҫ—е“„е ӮеӨ§з¬‘!иҝҷжҳҜзңҹиҜқпјҢд»–зҡ„зЎ®жІЎеҗ¬еҲ«дәәеңЁиҜҙд»Җд№ҲгҖӮиҖҒе…Ҳз”ҹж—©е·ІзҪ®иә«дәӢеӨ–пјҢиҝӣе…ҘиҮӘе·ұзҡ„еҶҘжғізҺӢеӣҪгҖӮд»–еңЁзҗўзЈЁвҖңдёҖеҜ№еӨҡвҖқзҡ„зҝ»иҜ‘жңәжў°еҢ–й—®йўҳгҖӮ

гҖҖгҖҖиҜҙжҖӘд№ҹдёҚжҖӘпјҢдәҺе…Ҳз”ҹеҜ№иҝҷдёҖе·ҘдҪңйҶүеҝғе·Ід№…пјҢж—©еңЁ1956е№ҙе°ұеҸ‘иЎЁиҝҮи®®и®әпјҲеңЁжң¬йҷўе‘ЁжҠҘдёҠпјүпјҢдҪҶжІЎжңүдәәзҗҶдјҡпјҢиҝҳжңүдәәи®ӨдёәжҳҜвҖңе№»жғівҖқпјҢиҜҙд»–дёҚеҠЎжӯЈдёҡгҖӮиҝҷдёӢеӯҗеҸҜеҘҪдәҶпјҢдёҖеҲҮз№ҒзҗҗдәӢеҠЎйғҪж‘Ҷи„ұеҫ—е№Іе№ІеҮҖеҮҖпјҢд»–еҖ’еҸҜд»ҘеңЁвҖңзүӣжЈҡвҖқдёӯеҶҘжғіиӢҰжҖқгҖӮжңүеҝ—иҖ…дәӢз«ҹжҲҗпјҢд»–з»ҲдәҺеҸ‘жҳҺдәҶдёҖеҘ—вҖңж•°з Ғд»Јйҹіеӯ—вҖқпјҢеҚ“жңүиҝңи§Ғең°и®ӨдёәпјҢиҝҷдёҖеҘ—ж•°з Ғд»Јйҹіеӯ—еҸҜд»Ҙдҫӣзҝ»иҜ‘жңәжў°еҢ–дҪҝз”ЁпјҢе°ұжҳҜиҜҙд»–ж—©еңЁ20дё–зәӘ60е№ҙд»ЈеҗҺжңҹе°ұжҖқиҖғеҮәдёҖеҘ—еҸҜд»ҘеңЁз”өи„‘пјҲеҪ“ж—¶дәәз§°з”өеӯҗи®Ўз®—жңәпјүдёҠдҪҝз”Ёзҡ„жұүж–Үе’Ңи—Ҹж–Үзҡ„иҪҜ件系з»ҹдәҶгҖӮеҸҜжғңд»–зҡ„иҝҷз§Қи¶…еүҚжҖқз»ҙеңЁеӯҰйҷўгҖҒеңЁзӨҫдјҡж— дәәзҗҶи§ЈпјҢд№ҹжІЎжңүдәәжҺҘеҸ—гҖӮ

гҖҖгҖҖзӣҙеҲ°1982е№ҙ8жңҲпјҢеңЁеҢ—дә¬еҸ¬ејҖзҡ„第еҚҒдә”еұҠеӣҪйҷ…жұүи—ҸиҜӯиЁҖеӯҰеӯҰдјҡдёҠпјҢиҖҒе…Ҳз”ҹжҸҗдәӨзҡ„дёҖзҜҮи®әж–ҮвҖңNumerical Script for plain Texts Numerilised Script Versus Romanised ScriptвҖқпјҲж•°з Ғеӯ—з®ҖиЎЁпјҡж•°з Ғеӯ—дёҺзҪ—马еӯ—еҜ№з…§иЎЁпјүпјҢж–ҮдёӯеҲ—дёҫдәҶд»–жүҖи®ҫи®Ўзҡ„ж•°з Ғд»Јйҹіеӯ—з”ЁжқҘжӢјиҜ»жұүеӯ—е’ҢжӢјиҜ»и—Ҹж–Үзҡ„规еҲҷгҖӮд»–иҝҳйҷ„жңүз”ЁиҝҷеҘ—ж•°з Ғд»Јйҹіеӯ—жӢјеҶҷзҡ„дёӨжң¬д№Ұ:йҷҲжҳҢеҘүзҡ„гҖҠи·ҹйҡҸжҜӣдё»еёӯй•ҝеҫҒгҖӢе’ҢйҷҲжҜ…зҡ„гҖҠеңЁдә•еҶҲеұұжү“жёёеҮ»гҖӢгҖӮеҸҜд»ҘиҜҙж—ўжңүзҗҶи®әзі»з»ҹеҸҲжңүе®һи·өзҡ„жҲҗжһңгҖӮ жҚ®дёӯ科йҷўз”өеӯҗжүҖзҡ„дёҖдҪҚ专家иҜҙпјҢдәҺе…Ҳз”ҹи®ҫи®Ўзҡ„иҝҷдёҖеҘ—д»Јйҹіеӯ—ж–№жЎҲжҳҜзҺ°д»Ҡ收еҲ°зҡ„и®ёеӨҡж–№жЎҲдёӯжңҖз»ҸжөҺгҖҒжңҖж–№дҫҝзҡ„дёҖз§Қж–№жЎҲпјҢеӯҰд№ гҖҒдҪҝз”ЁйғҪеҫҲе®№жҳ“гҖҒж–№дҫҝгҖӮжғҹдёҖзҡ„зјәзӮ№жҳҜж•°еӯ—з ҒжҳҜж—Ҙеёёеә”з”ЁжңҖе№ҝзҡ„е·Ҙе…·е’ҢжүӢж®өпјҢжҳҜдәә们з»ҸжөҺз”ҹжҙ»гҖҒзӨҫдјҡз”ҹжҙ»дёӯдёҚеҸҜйЎ»иҮҫжҲ–зҰ»зҡ„дёңиҘҝпјҢеҰӮжһңз”Ёе®ғжқҘеҪ“еҒҡжӢјеҶҷж–Үеӯ—зҡ„е·Ҙе…·пјҢеҸҜиғҪдјҡеҸ‘з”ҹж··д№ұе’Ңеӣ°жү°гҖӮзғӯеҝғеӯҰд№ еә”з”Ёиҝҷз§Қж•°з Ғд»Јйҹіеӯ—зҡ„еј й»ҳз”ҹж•ҷжҺҲпјҢдәҺ1977е№ҙ3жңҲ1ж—Ҙз”ЁиҝҷдёҖдҪ“дҫӢзҡ„ж•°з Ғд»Јйҹіеӯ—з»ҷдәҺе…Ҳз”ҹеҶҷжқҘдёҖе°ҒдҝЎгҖӮдҝЎйҷӨдәҶз”Ёж•°з Ғд»ЈйҹідҪ“зі»еҶҷеҮәпјҢиҝҳз”Ёжұүеӯ—йҖҗеӯ—еҜ№з…§дёҖ并еҶҷе°ұпјҢиҜ·дәҺе…Ҳз”ҹйӘҢзңӢгҖӮй»ҳз”ҹе…Ҳз”ҹеҪ“ж—¶д»»еӣӣе·қеӨ§еӯҰдёӯж–Үзі»дё»д»»пјҢдёҺдәҺе…Ҳз”ҹж—ўжҳҜдё–дәӨпјҢеҸҲжңүжҲҡи°ҠпјҢеҗҢдёәеұұдёңдёҙж·„зҡ„и‘—еҗҚеҘҮдәәпјҢиҝҷдёҖж–Ү件е Әз§°еҸҢз»қгҖӮ