е”җеҚЎз”»еёҲж јжЎ‘ж¬Ўж—Ұ

жҲ‘еҜ№йўңиүІиҰҒжұӮзү№еҲ«й«ҳпјҢдёҚе№ІеҮҖжҲ‘е°ұдёҚиҲ’жңҚпјҢеҰӮжһңиғ¶дёҚеҘҪпјҢйҮҢйқўзҡ„жёЈеӯҗжІЎжңүеҺ»жҺүпјҢиӮҜе®ҡиҰҒеҪұе“ҚзқҖиүІгҖӮеңЁиҲҢеӨҙдёҠи°ғиүІд№ҹжңүиҝҷдёӘй—®йўҳпјҢеҲҡе–қдәҶй…ҘжІ№иҢ¶пјҢиҲҢеӨҙдёҠиӮҜе®ҡжңүдәӣе°ҸжқӮиҙЁзҡ„пјҢдҪ жҠҠ笔ж”ҫдёҠеҺ»иҲ”иҲ”пјҢеҶҚж¶ӮйўңиүІпјҢйўңиүІдёҖж ·дёҚе№ІеҮҖ

еҜәеәҷйҮҢзҸҚи—ҸзқҖеҫҲеӨҡзҸҚиҙөзҡ„е”җеҚЎпјҢдҪҶжҳҜзҺ°еңЁзҡ„й…ҘжІ№жңүй—®йўҳпјҢжҠҠз”»зҶҸеҫ—зү№еҲ«й»‘

д»Җд№ҲжҳҜе”җеҚЎ

е”җеҚЎжҳҜдёҖз§Қд»Ҙе®—ж•ҷеҶ…е®№дёәдё»зҡ„еҚ·иҪҙз”»пјҢж—ўжҳҜиөҸеҝғжӮҰзӣ®зҡ„иүәжңҜе“ҒпјҢеҸҲжҳҜдҪӣж•ҷгҖҒиӢҜж•ҷдҝЎеҫ’дҝ®иЎҢзҡ„йҮҚиҰҒиҫ…еҠ©е·Ҙе…·пјҢеҜ№дәҺдҝЎеҫ’жқҘи®ІпјҢдҝ®зј®е’Ңдҫӣе…»е”җеҚЎжҳҜдёҖз§Қз§ҜеҠҹеҫ·зҡ„иЎҢдёәпјҢдҝ®иЎҢиҖ…жҠҠе”җеҚЎз”»дёӯзҡ„еңЈеғҸдҪңдёәдҝ®иЎҢдёӯи§Ӯжғіе’ҢиҶңжӢңзҡ„еҜ№иұЎпјҢжӮ¬жҢӮдәҺ家еәӯдҪӣе Ӯе’ҢеҜәйҷўгҖҒеәҷе®Үзҡ„еўҷеЈҒжҲ–жҹұжўҒдёҠпјҢе…¶йӯ…еҠӣе®Ңе…ЁдёҚеҸ—е°әеҜёеӨ§е°Ҹзҡ„йҷҗеҲ¶пјҢд№ҹдёҚеҸ—иЎЁзҺ°еҪўејҸзҡ„еҪұе“ҚпјҢе®ғжҳҜеҢ дәәзҡ„еҠіеҠЁжҲҗжһңпјҢд№ҹжҳҜиүәжңҜ家зҡ„еҝғзҒөиЎЁиҫҫпјҢжӣҙжҳҜе®—ж•ҷдҝЎеҫ’们зҡ„дҝ®иЎҢдҫқжүҳе’Ңж—Ҙи®°гҖӮ

вҖңж јжЎ‘е•ҠпјҢдҪ иҰҒеҘҪеҘҪеӯҰпјҢеӯҰеҘҪдәҶе°ҶжқҘдёҖе®ҡдјҡжңүз”Ёзҡ„гҖӮвҖқ1970е№ҙпјҢж јжЎ‘ж¬Ўж—Ұ12еІҒпјҢжҢӮзқҖеҮәе…ҘиҜҒеңЁеӨ§жҳӯеҜәйҮҢи·‘жқҘи·‘еҺ»пјҢжҳҜеҪ“е№ҙеӨ§жҳӯеҜәдҝ®еӨҚдёҠзҷҫеҗҚи—Ҹж—ҸжҠҖе·ҘйҮҢжңҖе°Ҹзҡ„дёҖдёӘгҖӮ

йӮЈдёӘж—¶еҖҷзҡ„д»–вҖңеҫҲзҳҰпјҢеҫҲеӢӨеҝ«вҖқпјҢиҖҒеёҲеӮ…们еҸЈжёҙдәҶпјҢвҖңж јжЎ‘пјҢеҺ»д№°дёӘз”ңиҢ¶еҳӣпјҒвҖқиҖҒеёҲеӮ…们зҙҜдәҶпјҢвҖңж јжЎ‘пјҢжқҘжҚ¶дёҖдёӢиғҢеҳӣпјҒвҖқеёҲеӮ…们е–ңж¬ўиҝҷдёӘжңәзҒөзҡ„еӯ©еӯҗпјҢе№Іжҙ»зҡ„ж—¶еҖҷд№ҹеҸ«д»–пјҢвҖңж јжЎ‘пјҢдҪ зңӢжё…жҘҡе•ҠпјҢиҝҷдёӘйҮ‘зІүиҝҷж ·зЈЁзҡ„пјҢиҝҷдёӘзІүзәўиҝҷж ·и°ғеҮәжқҘзҡ„вҖҰвҖҰвҖқ

иҖҒеёҲеӮ…们йғҪеҸ®еҳұд»–еҘҪеҘҪзңӢпјҢеҘҪеҘҪеӯҰпјҢиҜҙеӯҰдәҶе°ҶжқҘеҮҶжңүеӨ§з”ЁеӨ„пјҢеҸҜжҳҜж јжЎ‘зҡ„зңјзқӣиў«еұұе’Ңдә‘жҢЎдҪҸдәҶгҖӮвҖңдҝ®еӨ§жҳӯеҜәиҝҳжҳҜдёӯеӨ®дёӢзҡ„е‘Ҫд»ӨпјҢеҜәиҷҪ然еңЁдҝ®пјҢе–ҮеҳӣиҝҳжҳҜжІЎжңүеӣһжқҘе•ҠпјҢеҜәйҮҢйҷӨдәҶжҲ‘们йӮЈдәӣе·ҘдәәгҖҒжҠҖеёҲпјҢиҖҒзҷҫ姓йғҪдёҚи®ёиҝӣжқҘзҡ„пјҢй—ЁеҸЈиҝҳжңүи§Јж”ҫеҶӣз«ҷеІ—гҖӮвҖқ

вҖңж јжЎ‘д»Һд»ҠеӨ©е°ұеҸҜд»ҘеӯҰз”»з”»дәҶвҖқ

иҷҪ然зңӢдёҚи§ҒжңӘжқҘпјҢиҖҒе®һеӢӨеҝ«зҡ„ж јжЎ‘иҝҳжҳҜи®ӨзңҹеӯҰдәҶпјҢеӣ дёәдёҖеӨ©еҸҜд»ҘжҢЈеҲ°дёҖеқ—й’ұпјҢиҝҳеӣ дёәйӮЈйҮҢе®һеңЁжҳҜдёҖжүҖиҘҝи—Ҹж°‘й—ҙиүәжңҜзҡ„еҘҪеӯҰж ЎпјҢвҖңеҲҶдәҶеҘҪеӨҡдёӘз»„пјҢжіҘеЎ‘зҡ„гҖҒе”җеҚЎзҡ„гҖҒй“ңеғҸзҡ„пјҢиҝҳжңүи°ғиүІзҡ„пјҢеёҲеӮ…们йғҪжҳҜд»ҺиҘҝи—Ҹеҗ„ең°и°ғдёҠжқҘзҡ„пјҢжҠҖжңҜйғҪжҳҜжңҖеҘҪзҡ„вҖқгҖӮ

д»–е…Ҳи·ҹзқҖдё“й—Ёз®ЎйўңиүІзҡ„иҖҒеёҲеӮ…еӯҰпјҢвҖңйўңиүІжҳҜжүҖжңүе·ҘзЁӢзҡ„еҹәзЎҖпјҢжҳҜжңҖйҮҚиҰҒзҡ„гҖӮвҖқеӯҰдәҶдёҖе№ҙеӨҡпјҢй…ҚиүІе°ұйғҪеӯҰдјҡдәҶгҖӮ

вҖң然еҗҺжҲ‘е°ұзү№еҲ«жғіеӯҰз”»з”»пјҢејҖе§Ӣзҡ„ж—¶еҖҷйўҶеҜји®©жҲ‘зӯүпјҢеҗҺжқҘе°ұжңүдёҖдёӘзү№еҲ«еҘҪзҡ„иҖҒеёҲпјҢз»ҷжҲ‘йҖүдәҶи—ҸеҺҶ4жңҲ15ж—ҘпјҢиҝҷдёӘзү№еҲ«еҗүзҘҘзҡ„ж—ҘеӯҗпјҢз»ҷжҲ‘дёҖж”ҜжҜӣ笔пјҢи®©жҲ‘еңЁдёҖйқўеЈҒз”»еўҷдёҠпјҢеӢҫдёҖдёӘзәҝпјҢе°ұз®—жҳҜдёҖдёӘд»ӘејҸдәҶгҖӮж„ҸжҖқжҳҜпјҢж јжЎ‘д»Һд»ҠеӨ©иө·е°ұеҸҜд»Ҙз”»з”»дәҶгҖӮвҖқ

жҒ°еҰӮеҫ—еҲ°зҘһ笔зҡ„马иүҜпјҢдёҖж”Ҝ画笔з»ҷдәҶж јжЎ‘дёҖдёӘдё–з•ҢгҖӮвҖңжңүз©әе°ұеӯҰпјҢе…Ҳд»ҺеӢҫзәҝејҖе§ӢпјҢеӢҫеҘҪдәҶе°ұй—®иҖҒеёҲпјҢеӢҫеҫ—еҸҜд»Ҙеҗ—пјҹеӢҫеҫ—еҸҜд»Ҙеҗ—пјҹвҖқ

з»ҙдҝ®з»„дёӯеҚҲдј‘жҒҜдёҖдёӘеҚҠе°Ҹж—¶пјҢж јжЎ‘д»ҺжқҘдёҚзқЎзҡ„пјҢеӣһ家еҗғдёӘзіҢзІ‘пјҢе°ұеҫҖеҜәйҮҢиө¶гҖӮеӯҰдәҶз”»з”»йўңж–ҷиҝҳеҫ—з®ЎпјҢжңүдёҖж¬ЎеҮәдәҶдёӘе°Ҹе·®й”ҷпјҢе·®зӮ№еҗ“жӯ»д»–пјҢвҖңдҪӣеғҸдёҠзҡ„йҮ‘зІүе•ҠгҖҒз”»з”»ж—¶з”Ёзҡ„йҮ‘зәҝе•Ҡд»Җд№Ҳзҡ„пјҢйғҪжҳҜжҲ‘们жӢҝзәҜйҮ‘еқ—дёҖзӮ№зӮ№зЈЁзҡ„еҳӣпјҢ然еҗҺжҷ’еңЁзӯӣеӯҗдёҠпјҢдёӢзҸӯзҡ„ж—¶еҖҷиҰҒ收гҖӮвҖқд№ҹи®ёжҳҜеҪ“еӨ©еӯҰз”»еӨӘз”ЁеҝғдәҶпјҢиө°зҡ„ж—¶еҖҷж јжЎ‘еҝҳдәҶ收пјҢжҷҡдёҠеӣһ家жғіиө·жқҘпјҢеҜәйҮҢй—Ёе·Із»Ҹй”ҒдәҶпјҢеҫ—зӯүеҲ°з¬¬дәҢеӨ©ж—©дёҠжүҚејҖпјҢвҖңе“Һе‘ҖпјҢжҖҘеҫ—е‘ҖпјҢйғҪжҳҜзәҜйҮ‘зҡ„пјҢдёўдәҶиө”дёҚиө·е”ҰгҖӮвҖқ

第дәҢеӨ©д»–еӨҙдёҖдёӘе®ҲеңЁеӨ§й—ЁеҸЈпјҢй—ЁдёҖејҖе°ұеҶІиҝӣеҺ»пјҢвҖңдёңиҘҝеҘҪеҘҪзҡ„йғҪеңЁпјҢе“Һе‘ҖпјҢйӮЈдёӘж—¶еҖҷзҡ„дәәи·ҹзҺ°еңЁзңҹзҡ„дёҚдёҖж ·пјҢзҺ°еңЁпјҢдҪ ж”ҫеңЁйӮЈйҮҢзңӢзңӢе”ҰгҖӮвҖқ

1973е№ҙпјҢеӨ§жҳӯеҜәдҝ®еӨҚе·ҘзЁӢе®Ңе·ҘпјҢж јжЎ‘зҡ„еӯҰеҫ’з”ҹж¶Ҝд№ҹжҡӮе‘Ҡз»“жқҹгҖӮй…ҚиүІгҖҒиЈ…йҘ°з”»йғҪеҸҜд»ҘдәҶпјҢиҷҪ然没жңүдё“й—ЁеҺ»еӯҰз”»е”җеҚЎпјҢдҪҶжҳҜи·ҹзқҖзңӢдәҶдёүе№ҙеӨҡпјҢеҜ№дәҺеҲ¶дҪңе”җеҚЎзҡ„зЁӢеәҸд№ҹйғҪдәҶи§ЈдәҶгҖӮ

з»ҙдҝ®з»“жқҹд№ӢеҗҺпјҢиҖҒеёҲеӮ…们еҗ„иҮӘеӣһ家пјҢвҖңеҫҲеӨҡиҖҒеёҲеӮ…йғҪжҳҜжңҖеҗҺдёҖйқўпјҢ他们еҺ»дё–д№ӢеҗҺпјҢеҶҚжІЎжңүйӮЈд№ҲеҘҪзҡ„жүӢиүәдәәдәҶгҖӮвҖқ

е…¶д»–еҗ„ең°зҡ„еҜәеәҷеӨҚе…ҙж— жңӣпјҢж јжЎ‘еӯҰеҲ°зҡ„жүӢиүәд№ҹжІЎжңүз”ЁжӯҰд№Ӣең°пјҢд»–иҝӣдәҶе»әзӯ‘йҳҹпјҢеҪ“жІ№жјҶе·ҘгҖӮ

еҲ·дәҶеӣӣдә”е№ҙжІ№жјҶпјҢж јжЎ‘иҮӘи§үвҖңеҫҲжІЎж„ҸжҖқвҖқпјҢеҸҲз”іиҜ·еҪ“жңЁе·ҘпјҢйўҶеҜјеҗҢж„ҸдәҶпјҢеҲ°1978е№ҙпјҢ20еІҒзҡ„д»–е·Із»Ҹжү“еҫ—дёҖжүӢеҘҪ家具гҖӮ

1979е№ҙиҖҒзҷҫ姓з”ҹжҙ»ејҖе§ӢеҸҳеҢ–пјҢеҫҲеӨҡдәә家ејҖе§Ӣжү“新家具гҖӮи—ҸејҸ家具装йҘ°з”»йқһеёёйҮҚиҰҒпјҢж јжЎ‘еҸҲиғҪеҒҡжңЁе·ҘпјҢеҸҲдјҡз”»з”»пјҢдёҖдёӢеӯҗеҫҲеҗғйҰҷпјҢвҖңе·Ҙй’ұжҳҜжҢүеӨ©з®—зҡ„пјҢдёҖеӨ©5еқ—й’ұпјҢдёҖдёӘжңҲ150еқ—пјҢе“Һе‘ҖпјҢйӮЈдёӘж—¶еҖҷдёҚеҫ—дәҶпјҢдәә家йғҪеҫҲзҫЎж…•зҡ„гҖӮвҖқжңүдәәж’әжҺҮд»–ејҖдёҖдёӘ家具еҺӮпјҢж јжЎ‘дёҚж•ўпјҢвҖңйӮЈдёӘж—¶еҖҷдёҚеғҸзҺ°еңЁпјҢз§ҒдәәеҒҡз”ҹж„Ҹзҡ„еҫҲе°‘пјҢйғҪжҳҜеҒ·еҒ·ж‘ёж‘ёзҡ„пјҢжҲ‘ж„ҹи§үеӨӘеҚұйҷ©дәҶпјҢиҝҳжҳҜз®—дәҶеҗ§гҖӮвҖқ

вҖңж јжЎ‘пјҢдҪ з»ҷжҲ‘еҪ“еҫ’ејҹеҗ§вҖқ

жңЁеҢ е…јз”»еҢ ж јжЎ‘зңҹжӯЈејҖе§ӢеӯҰд№ е”җеҚЎпјҢжҳҜеңЁи®ӨиҜҶдё№е·ҙз»•ж—ҰиҖҒеёҲд№ӢеҗҺгҖӮдё№е·ҙз»•ж—ҰжҳҜдёҺе®үеӨҡејәе·ҙйҪҗеҗҚзҡ„и—Ҹж—Ҹз»ҳз”»еӨ§еёҲпјҢд»–зҡ„зҲ·зҲ·жүҚи®©еҠ еҗҫжҳҜеҚҒдёүдё–иҫҫиө–е–Үеҳӣзҡ„иҙҙиә«з”»еёҲпјҢжӣҫйҡҸеҚҒдёүдё–иҫҫиө–е–Үеҳӣи§җи§ҒиҝҮж…ҲзҰ§еӨӘеҗҺпјҢд»–з»ҳеҲ¶зҡ„еЈҒз”»еңЁеёғиҫҫжӢүе®«е’ҢзҪ—еёғжһ—еҚЎеӨ„еӨ„еҸҜи§ҒгҖӮд»–зҡ„зҲ¶дәІж јжЎ‘з‘ҷеёғд№ҹжҳҜдёҖдҪҚжқ°еҮәзҡ„и—Ҹж—ҸиүәжңҜ家пјҢиҙҹиҙЈе®«е»·еҶ…зҡ„е·ҘиүәзҫҺжңҜеҸҠи®ҫи®ЎеҲ¶дҪңпјҢеҗҢж—¶д№ҹз»ҳеҲ¶еЈҒз”»е’Ңе”җеҚЎгҖӮд»–жӣҫдёәеҪ“ж—¶зҡ„иҘҝи—Ҹж”ҝеәңи®ҫи®ЎеҲ¶дҪңдәҶдёҖеҘ—иҙ§еёҒпјҲеҗҺиў«е®ҡдёәеӣҪ家дәҢзә§ж–Үзү©пјүпјҢеҚҒдёүдё–иҫҫиө–е–Үеҳӣзҡ„зҒөеЎ”д№ҹжҳҜд»–дәІжүӢи®ҫи®ЎеҲ¶дҪңзҡ„гҖӮ

дё№е·ҙз»•ж—Ұз”ҹдәҺ1941е№ҙпјҢ6еІҒж—¶иҝӣе…Ҙз§ҒеЎҫвҖңеҳүеә·вҖқеӯҰж ЎпјҢзі»з»ҹең°еӯҰд№ дәҶи—Ҹж–Үд№ҰеҶҷгҖҒи—Ҹж–ҮжӯЈеӯ—еӯҰе’ҢиҜӯжі•зӯүзҹҘиҜҶгҖӮ11еІҒиө·зҷҪеӨ©еӯҰд№ ж–ҮеҢ–зҹҘиҜҶпјҢжҷҡдёҠеӯҰд№ з»ҳз”»жҠҖжі•пјҢ15еІҒж—¶пјҢиҝӣе…ҘиүІжӢүеӨ§д№ҳеӯҰйҷўеӯҰд№ еӣ жҳҺеӯҰгҖҒз»ҳз”»зҗҶи®әе’ҢеәҰйҮҸз»ҸгҖӮ

ж јжЎ‘дёҺдё№е·ҙиҖҒеёҲзӣёиҜҶзҡ„йӮЈе№ҙпјҢдё№е·ҙе·Із»Ҹеҝ«40еІҒдәҶпјҢеҲҡеҲҡд»ҺиҘҝи—ҸеҶӣеҢәеұұеҚ—еҶңеңәе°ҸеӯҰжҠҪи°ғеҲ°жӢүиҗЁвҖңж јиҗЁе°”зҺӢжҠўж•‘з»„вҖқпјҢиҙҹиҙЈдёәгҖҠж јиҗЁе°”зҺӢдј гҖӢз»ҳеҲ¶жҸ’еӣҫгҖӮ

дё№е·ҙиҖҒеёҲеңЁжӢүиҗЁжңүдёҖдёӘжңӢеҸӢпјҢжҲ‘д№ҹи®Өеҫ—пјҢиҝҷж ·жҲ‘дҝ©е°ұи®ӨиҜҶдәҶгҖӮеҪ“ж—¶д»–иҝҳжІЎжңүз»“е©ҡпјҢеҫҲз©·пјҢз”»з”»зҡ„йўңж–ҷе•ҠгҖҒжҜӣ笔е•Ҡд»Җд№Ҳзҡ„пјҢйғҪиҲҚдёҚеҫ—д№°еҘҪзҡ„гҖӮжҲ‘е°ұд№°дәҶз»ҷд»–жӢҝиҝҮеҺ»гҖӮ

и®ӨиҜҶдёӨдёӘеӨҡжңҲд№ӢеҗҺпјҢдё№е·ҙиҖҒеёҲеҸ«жҲ‘з»ҷд»–её®дёӘеҝҷпјҢд»–з»ҷдёҖдёӘжңӢеҸӢ画家具пјҢиҜҙеҘҪдәҶдё»иҰҒдәәзү©д»–з”»пјҢе‘Ёеӣҙзҡ„иҠұйёҹи®©жҲ‘з”»пјҢиҝҷж ·з”»дәҶдёӨдёү家еҗ§пјҢд»–еҜ№жҲ‘жҢәж»Ўж„Ҹзҡ„гҖӮ

жңүдёҖеӨ©д»–иҜҙпјҢд»Һд»ҠеӨ©ејҖе§ӢпјҢдҪ еҪ“жҲ‘зҡ„еҫ’ејҹжҖҺд№Ҳж ·пјҹе°ұиҝҷж ·жҲ‘жҲҗдәҶдё№е·ҙиҖҒеёҲ第дёҖдёӘеҫ’ејҹгҖӮйӮЈдёӘж—¶еҖҷе”җеҚЎз”»еҫ—并дёҚеӨҡпјҢжІЎжңүд»Җд№Ҳдәәи®ўеҳӣгҖӮжүҖд»ҘжҲ‘们иҝҳжҳҜ画家具пјҢдёҖиө·з”»дәҶеҫҲеӨҡ家гҖӮдё№е·ҙиҖҒеёҲдёҚеҘҪж„ҸжҖқи·ҹдәә家иҰҒй’ұпјҢжңүзҡ„ж—¶еҖҷдәә家е°ұз»ҷд№°дёҖжқЎзғҹпјҢ5еқ—й’ұгҖҒ10еқ—й’ұдёҖжқЎзҡ„пјҢе°ұз®—дҪңе·Ҙй’ұдәҶгҖӮ

жҷҡдёҠзҡ„ж—¶еҖҷпјҢжҲ‘е°ұеҺ»дё№е·ҙиҖҒеёҲ家йҮҢпјҢеӯҰз”»е”җеҚЎгҖӮйӮЈдёӘж—¶еҖҷжҲҝеӯҗйҮҢжІЎжңүиҮӘжқҘж°ҙпјҢжҲ‘жӢҺзқҖжЎ¶еҲ°жҘјдёӢжү“дә•ж°ҙз»ҷиҖҒеёҲжӢҺдёҠеҺ»пјҢеҶҚе№ІзӮ№е…¶д»–зҡ„жҙ»е„ҝпјҢ然еҗҺеӯҰд№ з”»з”»пјҢжҷҡдёҠз»ҸеёёдёҚеӣһ家пјҢе°ұеңЁйӮЈйҮҢзқЎгҖӮ

з”»е”җеҚЎйўңиүІд»Җд№Ҳзҡ„еҫҲйҮҚиҰҒпјҢиҝҷдәӣжҲ‘йғҪдјҡпјҢдёҚйңҖиҰҒд»ҺеӨҙеӯҰпјҢе°ұеӯҰгҖҠйҖ еғҸеәҰйҮҸз»ҸгҖӢйӮЈдәӣз”»е”җеҚЎеҝ…йЎ»зҡ„иҜҫзЁӢгҖӮ

дёҚеҲ°4е№ҙпјҢжҲ‘е°ұеҸҜд»ҘзӢ¬з«Ӣз”»е”җеҚЎдәҶгҖӮжҲ‘дёҚеғҸдё№е·ҙиҖҒеёҲйӮЈж ·д»Һе°ҸжңүеҫҲеҘҪзҡ„ж•ҷиӮІеҳӣпјҢе°ұдёҠдәҶдёӘе°ҸеӯҰпјҢиҝҳд»Җд№ҲйғҪжІЎжңүеӯҰпјҢе°ұжҳҜиғҢжҜӣдё»еёӯиҜӯеҪ•пјҢеҲ°зҺ°еңЁжұүж–ҮиҝҳжҳҜдёҚиЎҢгҖӮд»ҘеүҚдәә家иҜҙи—Ҹж—Ҹдј з»ҹз»ҳз”»еӨ§еёҲдёҚд»…д»…жҳҜ画家пјҢиҝҳжҳҜеҢ»еӯҰ家гҖҒеҺҶ算家гҖҒжҳҹзӣёеӯҰ家гҖҒеҺҶеҸІеӯҰ家е’ҢдҪӣеӯҰ家пјҢдҪҶжҳҜдё№е·ҙиҖҒеёҲйӮЈдәӣж·ұеҺҡзҡ„дҪӣж•ҷгҖҒжҳҹзӣёеӯҰгҖҒеҢ»еӯҰзҡ„зҹҘиҜҶпјҢжҲ‘жІЎжңүеӯҰиҝҮпјҢе°ұжҳҜз…§зқҖз”»пјҢдёҙж‘№дәҶеҫҲеӨҡз”»еҫ—еҘҪзҡ„е”җеҚЎгҖӮеҘҪеңЁдё№е·ҙиҖҒеёҲд№ҹиҜҙпјҢвҖңеӯҰд№ еәҰйҮҸе°ұжҳҜдёәдәҶз”»еҮәеҘҪзҡ„дҪңе“ҒпјҢеҗҰеҲҷеәҰйҮҸжңүд»Җд№Ҳз”ЁгҖӮвҖқж„ҸжҖқжҳҜдёҚз®ЎеӯҰй—®еҰӮдҪ•пјҢжңҖйҮҚиҰҒзҡ„жҳҜиғҪз”»еҮәеҘҪзҡ„дёңиҘҝжқҘгҖӮ

1981е№ҙжҲ‘иҖғдёҠдәҶиҘҝи—ҸеёҲиҢғеӯҰйҷўпјҢиҜ»дәҶ1е№ҙпјҢзҲ¶дәІз—…дәҶпјҢжҜҚдәІиә«дҪ“д№ҹдёҚеҘҪпјҢиҝҳжңүдёҖдёӘеҰ№еҰ№дёҠеӯҰпјҢ家йҮҢжІЎдәәжҢЈй’ұдәҶпјҢжҲ‘е°ұйҖҖеӯҰдәҶпјҢеҺ»з”»е®¶е…·е•ҠгҖҒиЈ…дҝ®жҲҝеӯҗе•Ҡд»Җд№Ҳзҡ„гҖӮеңЁдё№е·ҙиҖҒеёҲйӮЈиҫ№еӯҰеҫ—е·®дёҚеӨҡзҡ„ж—¶еҖҷпјҢе°ұеҺ»еҜәеәҷйҮҢз”»еЈҒз”»пјҢд№ҹз”»дёҖдәӣе”җеҚЎеҚ–й’ұгҖӮзҪ—еёғжһ—еҚЎиҫ№дёҠзҡ„жӢүиҗЁйҘӯеә—пјҢе®ғйӮЈдёӘиҙөе®ҫеҺ…йҮҢзҡ„иЈ…йҘ°з”»йғҪжҳҜжҲ‘з”»зҡ„гҖӮ

е°ұиҝҷж ·дёҖзӣҙеҲ°1988е№ҙпјҢдё№е·ҙиҖҒеёҲеҺ»дәҶиҘҝи—ҸеӨ§еӯҰиүәжңҜзі»пјҢжҠҠе”җеҚЎз»ҳеҲ¶еёҰиҝӣдәҶеӨ§еӯҰпјҢд»–иә«дҪ“дёҚеҘҪпјҢжІЎдәәдёҠиҜҫпјҢе°ұеҸ«жҲ‘еҺ»з»ҷеӯҰз”ҹдёҠиҜҫпјҢеҗҺжқҘе°ұз•ҷдёӢжқҘдәҶгҖӮеӣ дёәжІЎжңүеӯҰеҺҶеҳӣпјҢиҷҪ然еӨ§е®¶йғҪи§үеҫ—жҲ‘ж•ҷеҫ—дёҚй”ҷпјҢдҪҶжҳҜеҸӘиҰҒдёҖиҜ„иҒҢз§°пјҢе°ұжҠҠжҲ‘жӢҰеңЁеӨ–йқўдәҶпјҢеҲ°зҺ°еңЁиҝҳжҳҜдёҖдёӘи®ІеёҲгҖӮдё№е·ҙиҖҒеёҲејҖдәҶдёҖдёӘе”җеҚЎеӯҰж ЎпјҢжҲ‘иҮӘе·ұд№ҹжңүдёҖдёӘе·ҘдҪңе®ӨпјҢеҫҲеӨҡдәәдёҠй—ЁжқҘи®ўе”җеҚЎпјҢдёҖе№ҙеҲ°еӨҙз”»дёҚе®ҢпјҢдёҖиҲ¬зҡ„еҚ–еҮ еҚғеқ—й’ұпјҢйҡҫз”»зҡ„гҖҒзү№еҲ«еӨҚжқӮзҡ„йӮЈз§Қд№ҹжңүеҚ–еҲ°дёӨдёүдёҮеқ—зҡ„гҖӮ

вҖңиҝҮеҺ»д№°дҪӣеғҸжҳҜдёҚи°Ҳд»·й’ұзҡ„пјҢзҺ°еңЁйғҪеҸҳдәҶвҖқ

ж јжЎ‘зҡ„е”җеҚЎз”»е®Өе°ұи®ҫеңЁиҮӘ家е°Ҹйҷўзҡ„дёҖжҘјпјҢдёӨдёӘе·Із»ҸеҮәеёҲзҡ„еӯҰз”ҹеңЁд»–иҝҷйҮҢеё®еҝҷпјҢиҷҪ然дёӨдәәйғҪе·Із»Ҹз”»дәҶ6е№ҙпјҢдҪҶжҳҜдҪӣеғҸе”җеҚЎдёҠзҡ„дәәзү©дә”е®ҳ他们иҝҳжҳҜдёҚиғҪиҮӘе·ұз”»пјҢеҝ…йЎ»з•ҷз»ҷиҖҒеёҲжқҘе®ҢжҲҗгҖӮ

иҝҮеҺ»зҡ„е”җеҚЎз”»еёҲеңЁз»ҳз”»зҡ„ж—¶еҖҷйңҖиҰҒиҠӮж¬ІгҖҒйЈҹзҙ пјҢдҝқжҢҒеҸЈж°”зҡ„жё…ж–°е’ҢеҝғзҒөзҡ„зәҜеҮҖпјҢд»Ҙжңҹе®һзҺ°еҝғдёҺ笔зҡ„йҖҡзҒөгҖӮзҺ°еңЁжғ…еҶөе·Із»Ҹж”№еҸҳдәҶи®ёеӨҡпјҢиҖҒз”»еёҲеңЁиҲҢе°–и°ғиүІзҡ„д№ жғҜе·Із»Ҹиў«е№ҙиҪ»дёҖд»Јж‘ҲејғпјҢ他们жӣҙе–ңж¬ўз”ЁдёҖзў—жё…ж°ҙжқҘжҙ—笔гҖӮеңЁз»ҳеҲ¶еӨ§йҮҸзҗҗзўҺз№ҒеӨҚзҡ„з»ҶиҠӮж—¶пјҢ他们дјҡжү“ејҖ收йҹіжңәпјҢеҗ¬е‘Ёжқ°дјҰе’ҢеӯҷзҮ•е§ҝгҖӮ

еҚідҫҝеҰӮжӯӨпјҢж јжЎ‘д»Қ然иҮӘи®ӨиҮӘе·ұзҡ„з”»е®ӨжҳҜзӣёеҜ№дёҘи°Ёзҡ„гҖӮйҰ–е…ҲжҳҜеңЁжқҗж–ҷзҡ„йҖүз”ЁдёҠпјҢж— и®әжҳҜжү“еә•зҡ„зүӣиғ¶иҝҳжҳҜйўңж–ҷпјҢд»–йғҪеқҡжҢҒз”ЁжңҖдј з»ҹзҡ„дёңиҘҝгҖӮеёӮйқўдёҠеҚ–зҡ„йӮЈз§ҚдёҖйў—дёҖйў—зҡ„зүӣиғ¶пјҢд»–жҳҜдёҚж•ўз”Ёзҡ„гҖӮ1987е№ҙпјҢд»–е’Ңдё№е·ҙиҖҒеёҲеҸ—иҘҝи—ҸеӨ§еӯҰи—ҸеҢ»еӯҰйҷўе§”жүҳпјҢз”»дәҶдёҖе№…й«ҳ1зұі8пјҢе®Ҫ2зұізҡ„е·Ёе№…еҢ»еӯҰе”җеҚЎпјҢз”Ёзҡ„жҳҜеёӮеңәдёҠеҚ–зҡ„зүӣиғ¶пјҢз»“жһңжІЎиҝҮ5е№ҙйўңиүІе°ұеүҘиҗҪдәҶпјҢвҖңйӮЈдёӘжҲ‘们画дәҶе°Ҷиҝ‘еҚҠе№ҙпјҢзү№еҲ«иҫӣиӢҰпјҢдҪҶжҳҜиғ¶дёҚеҘҪпјҢйўңиүІжҢӮдёҚдҪҸпјҢзҷҪиҙ№дәҶгҖӮвҖқ

д»ҺйӮЈж—¶ејҖе§ӢпјҢд»–еҜ№жү“еә•з”Ёзҡ„зүӣиғ¶зү№еҲ«дёҠеҝғпјҢдёҚж•ўеҶҚеҺ»еёӮеңәд№°пјҢйғҪжҳҜеҲ°еҶңжқ‘еҺ»и®ўзүӣзҡ®пјҢ然еҗҺи®©еҶңж°‘зҺ°зҶ¬гҖӮвҖңиғ¶зҡ„дәӢжғ…жҲ‘д№ҹз»Ҹеёёи·ҹдё№е·ҙиҖҒеёҲз”»е®Өзҡ„йӮЈдәӣеёҲејҹ们讲пјҢдҪҶжҳҜ他们жңүзҡ„еҗ¬еҫ—иҝӣеҺ»пјҢжңүзҡ„ж— жүҖи°“пјҢж—¶й—ҙй•ҝдәҶ他们е°ұзҹҘйҒ“дәҶгҖӮвҖқ

д»–жү“з®—иҮӘе·ұејҖдёӘз”ҹдә§еҘҪиғ¶зҡ„еҺӮеӯҗпјҢвҖңдёҚжҳҜжҲ‘еҗ№пјҢжҲ‘еҜ№йўңиүІиҰҒжұӮзү№еҲ«й«ҳпјҢдёҚе№ІеҮҖжҲ‘е°ұдёҚиҲ’жңҚпјҢеҰӮжһңиғ¶дёҚеҘҪпјҢйҮҢйқўзҡ„жёЈеӯҗжІЎжңүеҺ»жҺүпјҢиӮҜе®ҡиҰҒеҪұе“ҚзқҖиүІгҖӮеңЁиҲҢеӨҙдёҠи°ғиүІд№ҹжңүиҝҷдёӘй—®йўҳпјҢеҲҡе–қдәҶй…ҘжІ№иҢ¶пјҢиҲҢеӨҙдёҠиӮҜе®ҡжңүдәӣе°ҸжқӮиҙЁзҡ„пјҢдҪ жҠҠ笔ж”ҫдёҠеҺ»иҲ”иҲ”пјҢеҶҚж¶ӮйўңиүІпјҢйўңиүІдёҖж ·дёҚе№ІеҮҖпјҢиҝҷдёӘд№ жғҜдёҚиғҪеӯҰгҖӮвҖқ

з”»е”җеҚЎзҡ„йўңж–ҷд»–д№ҹеқҡжҢҒиҰҒз”ЁеӨ©з„¶зҹҝзү©иҙЁйўңж–ҷпјҢд»–е’Ңдё№е·ҙиҖҒеёҲдёҖиө·е®ҢжҲҗдәҶиҮӘжІ»еҢәйҮҚзӮ№з§‘з ”йЎ№зӣ®вҖңи—Ҹж—Ҹдј з»ҹз»ҳз”»йўңж–ҷзҡ„жҒўеӨҚдёҺеҸ‘еұ•вҖқзҡ„з ”з©¶пјҢиҺ·еҫ—еӣҪ家专еҲ©пјҢеӯҰж ЎиҮӘе·ұејҖдәҶдёҖдёӘе·ҘеҺӮпјҢд»–еңЁйӮЈиҫ№иҙҹиҙЈпјҢвҖңеҶ…ең°жқҘд№°жҲ‘们йўңж–ҷзҡ„д№ҹеҫҲеӨҡвҖқгҖӮ

з”»е”җеҚЎзҡ„е№ҙиҪ»дәәзҺ°еңЁи¶ҠжқҘи¶ҠеӨҡпјҢжҜҸеҲ°ж—…жёёеӯЈиҠӮпјҢдјҡжңүи®ёеӨҡеӯҰжІ№з”»з”ҡиҮіеӯҰдёӯеӣҪз”»зҡ„е№ҙиҪ»дәәпјҢи·‘еҲ°жӢүиҗЁжқҘз”»е”җеҚЎгҖӮж јжЎ‘жңүзҡ„ж—¶еҖҷд№ҹдјҡеҺ»е…«е»“иЎ—е‘Ёеӣҙзҡ„е”җеҚЎдё“й—Ёеә—иҪ¬иҪ¬гҖӮвҖңжңүзҡ„еҸҜд»ҘпјҢжңүзҡ„жҳҜзһҺз”»пјҢйӮЈдәӣзү№еҲ«зү№еҲ«дҫҝе®ңзҡ„з”»ж №жң¬е°ұдёҚиЎҢзҡ„пјҢжңүзҡ„йҖ еһӢж–№йқўж №жң¬жІЎжңүиҫҫеҲ°еҹәжң¬иҰҒжұӮпјҢжҜ”дҫӢдёҚеҜ№пјҢзңӢдәҶж„ҹи§үдёҚиҲ’жңҚгҖӮжҲ‘们зҡ„з”»жҳҜдёҚдјҡж”ҫеңЁйӮЈйҮҢеҚ–зҡ„гҖӮвҖқ

д»–ж„ҹеҸ№зҺ°еңЁзҡ„е№ҙиҪ»дәәжІЎжңү他们иҝҮеҺ»зҡ„йӮЈз§Қе®ҡеҠӣе’ҢиҖҗеҝғдәҶпјҢз”»е”җеҚЎд»ҺжүӢжі•дёҠиҜҙ并дёҚйҡҫпјҢдҪҶжҳҜзЁӢеәҸз№ҒзҗҗпјҢз»·еёғгҖҒи°ғиүІгҖҒе…‘иғ¶гҖҒжү“еә•жқҝгҖҒдёӨйқўжү“зЈЁгҖҒжү“зәҝгҖҒз”»дҪӣеғҸгҖҒз”»иғҢжҷҜгҖҒз”»дҫӣе“ҒвҖҰвҖҰ

вҖңжҲ‘еӯҰзҡ„ж—¶еҖҷд»ҺжқҘжІЎжңүи§үеҫ—йҡҫпјҢж„ҹи§үйғҪжҳҜеҫҲжңүж„ҸжҖқзҡ„гҖӮдҪҶжҳҜж•ҷзҡ„ж—¶еҖҷи§үеҫ—еҫҲйҡҫпјҢжңүж—¶еҖҷж„ҹи§үз®ҖзӣҙйҖүй”ҷдәҶиҒҢдёҡпјҢдёҚеә”иҜҘжқҘж•ҷд№Ұзҡ„гҖӮжҲ‘з»ҷ他们дёҠдё“дёҡиҜҫйқһеёёзҙҜпјҢд»Һж—©дёҠ9зӮ№пјҢдёҖзӣҙеҲ°дёӢеҚҲ1зӮ№пјҢдёӯй—ҙиҝһдј‘жҒҜйғҪжІЎжңүзҡ„гҖӮдҪҶжҳҜжңүзҡ„еӯ©еӯҗж №жң¬дёҚз”ЁеҝғпјҢжҖ»жҳҜжІЎжңүиҝӣжӯҘпјҢжңүзҡ„ж—¶еҖҷзңӢ他们зҡ„з”»жҲ‘е°ұдјҡз”ҹж°”гҖӮвҖқ

еҗҢиҝҮеҺ»зӣёжҜ”пјҢиҝҳжңүдёҖдёӘжңүж„ҸжҖқзҡ„еҸҳеҢ–пјҢе°ұжҳҜй’ұпјҒвҖңиҝҮеҺ»з”»е”җеҚЎжҳҜдёҚи°Ҳд»·й’ұзҡ„пјҢдёҚд»…д»…жҳҜе”җеҚЎпјҢе…¶д»–д»»дҪ•дёҺдҪӣеғҸжңүе…ізҡ„йғҪдёҚиғҪи°Ҳй’ұгҖӮи®ўе”җеҚЎд№ӢеүҚпјҢдәә们дјҡе…ҲеҺ»еҜәеәҷпјҢиҜ·еӣһиҮӘе·ұзҡ„е®ҲжҠӨзҘһпјҢ然еҗҺжҠҠе®ҲжҠӨзҘһе‘ҠиҜүз”»еёҲпјҢз”»еёҲе°ұи®Өзңҹең°з”»пјҢз”»еҘҪдәҶпјҢдҪ жқҘеҸ–пјҢжҠҘй…¬иҮӘ然дёҚдјҡдҪҺпјҢжІЎжңүд»»дҪ•дәәдјҡе°ұдҪӣеғҸи°Ҳд»·й’ұгҖӮвҖқ

зҺ°еңЁе‘ўпјҹвҖңзҺ°еңЁдёҚиҜҙдёҚиЎҢзҡ„пјҢжҲ‘иҝҮеҺ»и°Ҳд»·й’ұж–№йқўзү№еҲ«дёҚеҘҪж„ҸжҖқејҖеҸЈпјҢз»“жһңз”»еҫ—еҫҲиҫӣиӢҰпјҢдәә家з»ҷдәҶдёҖзӮ№й’ұгҖӮеҲҡејҖе§Ӣе°ұи°ҲеҘҪпјҢиҝҳжҳҜеҘҪдёҖзӮ№гҖӮвҖқиҷҪжҳҜеҰӮжӯӨпјҢд»–жҜҸж¬ЎеҲ°е…«е»“иЎ—пјҢзңӢи§Ғдәә们еңЁе”җеҚЎеә—жҲ–иҖ…жҳҜдҪӣеғҸеә—йҮҢи®Ёд»·иҝҳд»·пјҢж„ҹи§үиҝҳжҳҜдёҚеӨӘиҲ’жңҚгҖӮ

дәәзү©е‘ЁеҲҠпјҡд»ҘдҪ зҡ„и§ӮеҜҹпјҢе”җеҚЎзҡ„дҝқжҠӨдёҠжңүд»Җд№ҲйңҖиҰҒе…іжіЁзҡ„й—®йўҳпјҹ

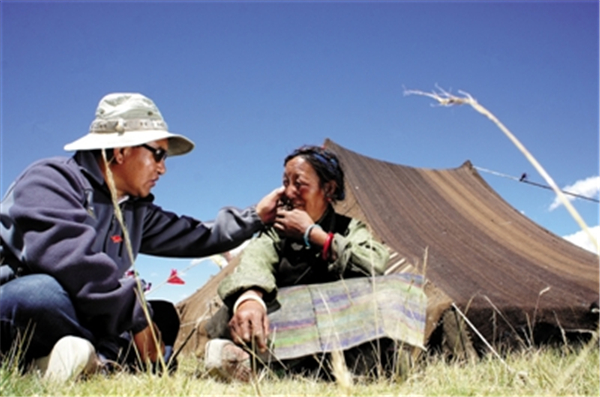

ж јжЎ‘пјҡеҜәеәҷйҮҢзҸҚи—ҸзқҖеҫҲеӨҡзҸҚиҙөзҡ„е”җеҚЎпјҢдҪҶжҳҜзҺ°еңЁзҡ„й…ҘжІ№жңүй—®йўҳпјҢжҠҠз”»зҶҸеҫ—зү№еҲ«й»‘пјҢиҝҮеҺ»й…ҘжІ№зҒҜдёҖзӣҙзӮ№д№ҹдёҚдјҡиҝҷж ·гҖӮзҺ°еңЁйқ’жө·еЎ”е°”еҜәе·Із»ҸдёҚе…Ғи®ёз”ЁеӨ–йқўзҡ„жІ№зӮ№зҒҜдәҶпјҢеҝ…йЎ»жҳҜиҮӘе·ұеәҷйҮҢзҡ„зәҜжӯЈй…ҘжІ№пјҢе…¶д»–еҜәеәҷд№ҹеә”иҜҘжғідёҖжғіиҝҷдёӘй—®йўҳгҖӮ

дәәзү©е‘ЁеҲҠпјҡжңүдәәиҜҙвҖңе®үеӨҡејәе·ҙзҡ„з”»зңӢи§Ғж¬ІжңӣпјҢдё№е·ҙз»•ж—Ұзҡ„з”»зңӢи§ҒдҝЎд»°вҖқпјҢдҪ иөһеҗҢиҝҷдёӘиҜ„д»·еҗ—пјҹ

ж јжЎ‘пјҡ他们еҗ„иҮӘжңүеҗ„иҮӘзҡ„зү№зӮ№гҖӮе®үеӨҡејәе·ҙиҖҒеёҲз”ЁдәҶеҫҲеӨҡиҘҝз”»зҡ„жҠҖжі•пјҢдё№е·ҙиҖҒеёҲжҳҜдј з»ҹзҡ„з”»жі•гҖӮе®үеӨҡиҖҒеёҲзҡ„з”»иҙЁж„ҹзү№еҲ«еҘҪпјҢд»–з”»зҡ„дәәзү©иә«дёҠз©ҝзҡ„иЎЈжңҚд»Җд№Ҳж–ҷеӯҗпјҢд»Җд№ҲиҙЁең°пјҢд»–йғҪиғҪиЎЁзҺ°еҮәжқҘпјҢиҝҷдёӘзү№еҲ«зү№еҲ«йҡҫгҖӮдё№е·ҙиҖҒеёҲи·ҹд»–е…ізі»зү№еҲ«еҘҪпјҢ他们д№ҹдёҖиө·еҗҲдҪңиҝҮзҡ„пјҢеҸҜжғңиҝҷдәӣз”»д№ҹйғҪжҳҜдәә家订еҒҡзҡ„пјҢзҺ°еңЁжҢӮеңЁи°Ғзҡ„家йҮҢд№ҹдёҚзҹҘйҒ“гҖӮжҲ‘зҺ°еңЁд№ҹејҖе§Ӣж”№иҝӣпјҢз”»е”җеҚЎйҮҢзҡ„иғҢжҷҜжңүиҮӘе·ұзҡ„жғіжі•е’Ңе°қиҜ•пјҢдҪҶжҳҜжҠҖжі•е®Ңе…ЁйғҪжҳҜиҖҒзҡ„пјҢиҝҷдёӘжҲ‘и§үеҫ—дёҚиғҪеҸҳеҫ—еӨӘеӨёеј дәҶпјҢдҪӣеғҸиҝҳжҳҜеӣәе®ҡзҡ„пјҢеҸҳеҢ–еӨӘеӨ§иҖҒзҷҫ姓жҺҘеҸ—дёҚдәҶгҖӮ

дәәзү©е‘ЁеҲҠпјҡдҪӣеғҸе”җеҚЎд»Җд№ҲйғЁдҪҚжңҖйҡҫз”»пјҹ

ж јжЎ‘пјҡзңјзқӣе’Ңеҳҙе·ҙжңҖйҡҫз”»гҖӮдёӯй—ҙзәҝеҝ…йЎ»иҰҒеҜ№еҮҶпјҢзңјзқӣгҖҒйј»еӯҗгҖҒеҳҙе·ҙзҡ„дҪҚзҪ®дёҖе®ҡиҰҒеҮҶгҖӮжҲ‘и·ҹеӯҰз”ҹи®ІпјҢз”»е”җеҚЎйҰ–е…ҲиҰҒ讲究зҡ„е°ұжҳҜдҪӣзҡ„и„ёпјҢиЎЈжңҚе•Ҡд»Җд№Ҳзҡ„з”»еҫ—дёҚеҘҪжІЎжңүе…ізі»гҖӮе”җеҚЎжҳҜжөҒеҠЁзҡ„дҪӣйҫӣпјҢз”»еҫ—дј зҘһжүҚиғҪи®©дәә家еҙҮжӢңе•ҠгҖӮ